فرانسوا ديروش

جاء أول ظهور لمصطلح «مخطوط» كاسْم – في اللغة الفرنسية كما هو الحال في اللُّغة الإنجليزية – سنة 1594م، كنتيجة لاكتشاف المطبعة. وذلك لأنه بدأت في الظهور كتب لم تكتب بخط اليد، لأن الشكل التقليدي لصناعة الكتاب أخذ يختفي شيئاً فشيئاً أما منافس رهيب، بحيث دخلت كلمة جديدة إلى اللغة: «مخطوط»،أي الكتاب المكتوب باليد. فمن الآن فصاعداً سيكون الكتاب هو موضوع هذا المجلد. بالتأكيد كانت هناك حالات أخرة – ابتداءً من الوثائق الإدارية وحتى النصوص التي كتبها مؤلفون- والتي لم يكن كُتابها، وفي القرن السادس عشر، على استعداد لترك القلم والتخلص منه عمّا قريب. ولكن الأمر يتعلق هنا بوثائق ترتبط بمجالات مثل علم البَرْديات وعلم الدِّبْلُماتيكا... إلخ. وبالمثل يُستبعد أيضاً من نطاق بحثنا النُّقوش، حتى وإن كان بعضها يُسجِّلُ نصاً تورده كذلك المخطوطات، أو نُفِّذ بآلات مشابهة لتلك التي يستخدمها الناسخ. إنها هذه الكتب المنسوخة باليد طوال قرون، وأكثر تدقيقاً ذات شكل معين هو «الكوديكس» codex، التي يرتبط بها علم المخطوطات.

فما هو علم المخطوطات؟ هذه الكلمة codicoligie/ codicology ابتكار علمي حديث[1]؛ والتعريف الأقرب إلى اشتقاقها اللُّغوي (كلمة اللاتينية codex والكلمة اليونانية logos) يمكن أن يكون «دراسة الكتاب أو علم الكتاب». ولكن دون شك أن هذه الإجابة قاصرة نسبياً وتتطلب إيضاحات إضافية. إن العلم الذي عُرف بالكوديكولوجيا (علم المخطوطات)، استمد بعض الشرعية من الطريقة التي عرَّف بها الغرب عادة كتبه، فعلى العكس من اللغة العربية التي تُنوِّه بالمؤلَّف المكتوب (ف يكلمات مثل: «كتاب» و«مخطوط»)، فإن اللغة الفرنسية، بعد اللغة اللاتينية، تُحيلُ بطريقة اشتقاقية قبل كل شيء إلى المواد: «كتاب»، «كراس»، «مجلد» التي تُشيرعلى التوالي إلى الشّكير [الخشب الطري بين اللحاء والخشب الصلب في ساق النبات]، والألواح الخشبية، أو لفائف البرْدي. ويسعى علم المخطوطات إذاً في المقام الأول إلى المعرفة الجيدة للجانب المادي للمخطوط، أي الكتاب المخطوط المؤلَّف من تجميع لكراسات، وللتبسيط نقول: إن البنية التي تحدد موضوع علم المخطوطات هي بنية الكتب التي ما زلنا نستخدمها في أيامنا هذه، رغم أن المطبعة حلَّت فيها محل يد الناسخ.

/ ليست جميع الكتب على شكل الكوديكس

وقبل أن نسترسل في موضوعنا، ينبغي أن نذكر أن هناك كتباً صنعت أيضاً وفق اًلطرق مختلفة: فقد احْتلت اللُّفافة volumen ولمدة طويلة مكانة مهيمنة في عالم البحرالمتوسط[2]، ولهذا لم يؤد انتصار الكوديكس codex إلى زوال كل الأشكال الأخرى للكتاب. وللحق، فلم يلعب المخطوط الذي على شكل لفافة – من حيث الكمّ - دوراً مهماً في العالم العربي الإسلامي[3]. ففي الوقت الذي ظهر فيه الإسلام، كان الكوديكس codex قد حلَّ، في عالم البحر المتوسط والمناطق المتاخمه، محلَّ اللُفافة volumen التي لن تستمر إلا كأثر في الاستخدام الطَّقسي للطاوئف اليهودية: نعني بذلك لفافات التوْراة. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك دون شك[4]، ولكن عندما تقرر تدوين نص الوحي في شكل كتاب، فرض الكوديكس الذي كان مهيمناً آنذاك نفسه.

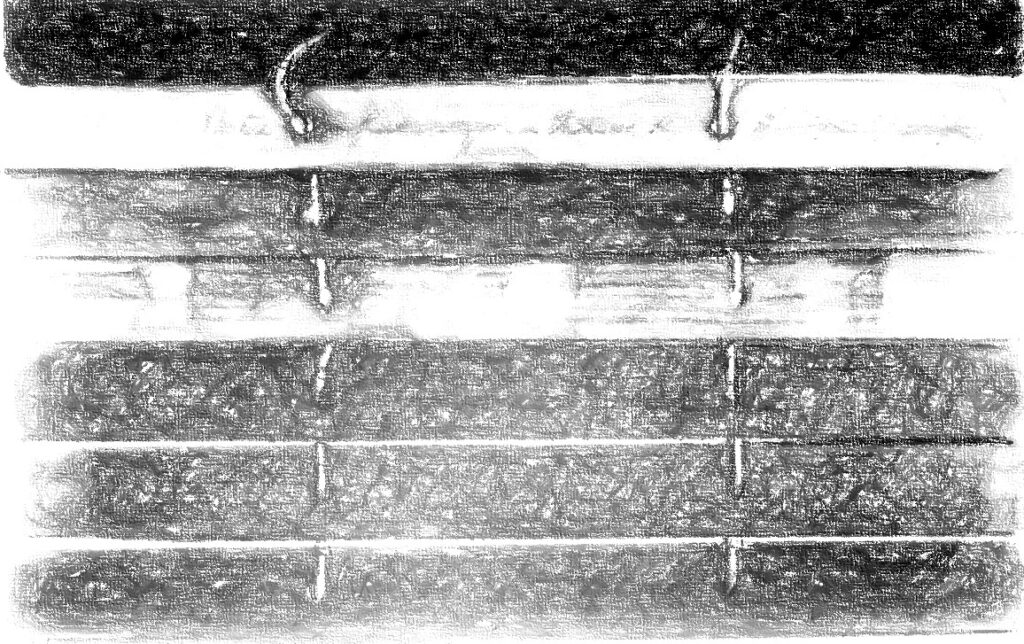

اللفافة والدرج

يبدو أن النساخ المسلمين لم يستخدموا إطلاقاً شكل «اللُّفافة» التي تتميز بالكتابة المتعامدة على محور فرد اللفافة وتجمع في تتال أعمدة تُقرأ الواحدة تلوالأخرى (شكل 1). والمخطوطات الإسلامية الوحيدة التي كانت على شكل / لُفافة والمعروفة حتى الآن تنتمي جميعها إلى فصيلة الدَّرْج rotuli (شكل 2) الذي تكون الكتابة فيه موازية للمحور[5]. وتوجد بالطبع اختلافات خطِّية – وعلى الأرجح في نُسخ المُصحف – ولكن لا تُدينُ إجمالا العرْض الذي نطرحه. ولنختم هذا الحديث عن الدُّروج، نُشير إلى خاصية إندونيسية، نعني بها جرائد النخيل الطويلة والمكتنزة المخاطة الأطراف (رأساً لرأس) والتي ينْساب عليها سطرٌ واحد من الكتابة. ويحافظ على تثبيت كلِّ ملفَّين من هذا النوع من المخطوطات جنباً إلى جنب بشرج أو الخشب أوالمعدن (مخطوط جاكرتا، Perpustakaan Nasional, VL 43)[6].

الكتب المَرْوَحِيَّة

وتوجد مخطوطات أخرى يتخذ شكلها مظهر الكراس codex، إلا أنبناءها يرتكز على هندسة مختلفة لا علاقة لها بالكراس. فجميع المعنيين بالخط أوبالمُنَمْنَمات وقع في أيديهم ألْبومات تظهر على هيئة الشكل المرْوَحي[7]. وهي مُكوَّنَة من شرائح من الورق المقوى اُلْصقت عليها المُنَمْنَمات أو الخطوط التيجمعها أحد هواة المجموعات، والتي يرتبط بعضها ببعض بمُفَصَّلات لينة منالنسيج. وهذه المجاميع هي مخطوطات من نوع خاص، فهي ثمرة عمل صاحب المجموع الذي جمع جنباً إلى جنب قطعا ذات أصول مختلفة تبعاً لاختياراته الشخصية. وستتاح لنا الفرصة فيما بعد للعودة إلى الحالة الخاصة التي تمثلها بعض مخطوطات أفريقيا جنوب الصحراء التي تتألف من أوراق منفردة مجموعة معاً داخل جلد كتاب[8].

/المخطوطات ذات القطع الكامل

يبدو أن المخطوطات ذات القطع الكامل in- plano، وهي التي تُطابق كل صفحتين متقابلتين منها ورقة[9] كاملة (فرْخ) من المادة المستخدمة، فقد عُرِفت في المنطقة الإسلامية في فترة مبكرة: والنماذج القليلة التي وصلت إلينا منها كُتِبت عل الرَّقّ وتَمكِّنُنا من أن ندرك بسهولة الطريقة التي شكلت بها. وللأسف، لم يصل إلينا أيُّمنها متحفظاً بتجليده الأصلي، بحيث إنه من الصعب علينا أن نعرف الكيفية التي كانت تُمسك بها الأوراق في الأصْل، ومثال ذلك مخطوط باريس رقم BnF arabe324، الذي يمكن أن نُرجع تأريخه إلى النصف الثاني من القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي[10]: واختبار أولي له يمكننا من التأكد من أن أغلب وُجُوه أوراقه هي الجانب اللَّحمي[11]. وتمثل سلسلتان من الأوراق – الأوراق من 18 إلى 27 ثم من 30 إلى37 – نصاً متصلاً، الأول من عشرة أوراق والآخر من ثمانية، وكما سبق أن أشرنا فإن الجانب اللَّحمي من الرَّق هو وجه الورقة باستثناء الورقة 23 التي جاءت بعكس الاتجاه. ويمكننا أن نظنَّ أن الأمر يتعلق ببقايا كراسات ذات ستة عشر أو عشرين ورقة، ولكننا نُفضِّل تفسيراً آخر في ضوء دراسة المائة واثنتين وعشرين ورقة من النص القرآني المُجَمَّعَة في مخطوطي إستانبول رقمي TIEM 51, 52، والتي يتماثل خطُّها معخط القطع الباريسية والتي تُمثل تسلسلاً متصلا، الجانب اللَّحمي فيها هو وجه الورقة[12]. وفي كلتا الحالتين يتعلق الأمرُ بمخطوطات ذات قَطْعٍ كامل in-plano كل من أوراقها يُمثِّل قطعة متكاملة من الرَّق، فلم يحدث إذاً طي، بحيث إن/ الكراس لميعد هو أساس الكتاب. ورُصَّت الأوراق كلها بالطريقة نفسها، أي أن كل الوجوه هي الجوانب اللَّحمية للرق وكل الظهور هي الجوانب الوبرية. ولا تمكننا حالة هذه المخطوطات – التي يبدو بوضوح أنها تعرضت لترميمات متعددة – من التعرف على الكيفية التي جُمعت فيها هذه الأوراق معا في الأصل؛ هل كانتتُخاط مُنبسطة[13] أو رُكبتْ على زائدة؟ لا نجد إجابة على ذلك. وربما كان مخطوط دار المخطوطات بصنعاء رقم 20.33.1 قد نُفذ بهذه الطريقة، ولكن لم يُحدَّد إذاكانت كل أوراق لهذا الاتجاه نفسه[14]. وإلى يومنا هذا لا توجد لدينا أيُّ مؤشرات محددة تسير في هذا الاتجاه. فهل استُخْدِمَت الطريقة التي أتيْنا على شرحها الآنفي المخطوطات الورقية؟ لا نستطيع أن نستبعد أن المصاحف ذات الأحجام الكبيرة- مثل مصحف بايسونجور، والذي يبلغ مقياس كل ورق منه في وضعه الراهن 177×100 سم – قد كتبت على القطع الكامل[15].

وأتاح انتشار الإسلام للعرب الفاتحين أن يتصلوا سريعاً بحضارات عرف فيها الكتاب طرقاً مختلفة في الصناعة. وكان للمواجهة مع الإمبراطورية الوسطى Milieu الصينية خلال معركة طَلَس (طراز) سنة 133هـ/ 751م نتائج معروفة جيداً فيما يخص مجالنا: فقد أدى أسر صناع الورق إلى تبني نساخ العالم الإسلامي شيئاً فشيئاً الورق في كتابة المخطوطات[16]. وبالمقابل فإن أشكال الكتاب الصينية الصِّرفة لم يُقدَّر لها الانتشار. كما أن العلاقات مع شبه القارة الهندية لم تُعدِّل إطلاقاً مصير الكتاب العربي الإسلامي: فقد ظل استخدام ورق سَعَفِ النخل المسمى oles خاصية مرتبطة بالمخطوط المحلي، فلم يستخدم الإسلام شرائح النخيل إلا في حالات شديدة الخصوصية، مثل تلك التي أشرنا إليها فيما تقدم.

مكانة علم المخطوطات في دراسة المخطوطات

إذاً فإن اهتمام عالم المخطوطات ينصب على الكوديكس (codex) أو الكتاب الرأسي (شكل 4). ويُفَسَّر هذا الاهتمام – الحديث العهد نسبياً – باستعادة الانتباه، خلال القرن العشرين، بالفائدة التي يمكن أن يُقدمها الكتاب، وتاريخه بوجه خاص.إن تاريخ الكتاب، كما أظهرت الأبحاث، لا يمكن فصله في الواقع عن تاريخ النص الذي يُمثل المطبوع أو المخطوط حاملاً له: وبعيداً عن الاختلاط مع النص، فإنه يسمح بتوضيح تاريخ الفترة التي أُنجِزَ فيها الكتاب.

أهداف علم المخطوطات

ولتحقيق هذا القصد ينبغي لعلم المخطوطات أن يتطور في اتجاهين. أولاَ دراسة مجموع التقنيات المستخدمة في صناعة المخطوط إلى أقصى ما يمكن من الدِّقة.وفي هذا الخصوص، فإن ما تقدمه الطرق المخبرية يسمح بالإجابة على الأسئلة التي لا يسمح الفحص الدقيق بحلِّها؛ على سبيل المثال تركيب / الألوان أو تحديد ألياف ورق معين[17]. ومع ذلك فإن عالم المخطوطات يستطيع أن يجمع، بدون الاستعانة بأدوات القياس، عددا مهما من المعطيات: وسيكون الصَّبر والفضول هما إذاً رفيقيه اللذين لا غنى هنهما. ولعله يجد عوناً في هذا الكتاب الذي يخدم في المقام الأولهذه المقاربة طالما أنه يسعى إل تزويد القارئ بعناصر تُمكنة من التعرف على الأساليب التي استخدمها صناع الكتاب.

ولكن هذا التحليل لا ينبغي أو يكون غاية في حد ذاته: فيجب أن يصحبه جهد لتحديد تأريخ وأيضاً مكان هذه التقنيات إن كل عمل في هذا المجال يجب أنيُحيل إلى الأهمية الأساسية، وهي بناء سلسلة متكاملة متماسكة من الوثائق التي يُوضِّح بعضها بعضاً. إن العديد من هذه الشواهد مؤرَّخٌ ويحمل أحياناً مؤشراً على المصدر الذي جاء منه: فدورها أساسي في تطور المقارنات التي سيقوم بها عالم المخطوطات. والأكثر من ذلك، فإن القطعة المنفردة – في عيني فاحصها – مليئة بمخاطر الأخطاء والتفسيرات العكسية. وكثيرة هي المخطوطات التي لا نملك – في حدود معرفتنا الحالية – مثيلاً لها، ولا يتعلق الأمر بالضرورة بنسخ وحيدة unicum لنص ما، ولكن بنسخ لمؤلفات معروفة جداً ابتداءاً بالمصاحف التي تمثل خصائص يصعب التنبه إليها طالما أنه لا توجد لدينا نظائر لها. وهكذا، فإن الملاحظات التي قدمها جاك بيرك Jacques Berqueبخصوص مصحف المكتبة الوطنية بتونس 14.246 يمكن مناقشتها، لأنه فحصهاعلى انفراد[18] برغم انتمائها إلى مجموع أكبر[19]. حقيقةً أن عدد المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي كبير جداً، والكثير منها لا نعرفه جيداً، إن لم نقل أنه مجهول تماماً.

ولنُذَكِّر باكتشاف مصاحف صنعاء وما أحدثه هذا الاكتشاف من تغييرات في معرفتنا عن القرون الإسلامية الأولى[20]. ينبغي إذاً القيام بمجهود واسع لنضبط واقع التراث العربي الإسلامي المكتوب في جميع مجالاته؛ فنظرتنا الآن إلى هذا التراث تعتريها ثغرات كبيرة، ويكمن هنا ضعف هذا الكتاب الخاضع لمعرفة في دور التَّشَكُّل والتي لايمكن أن تمثل إذاً إلا مرحلة أولى.

/علم المخطوطات (الكوديكولوجيا) وعلم تطور الخط (البالْيوجرافيا)

يحتل الخط – الذي يعد أحد عناصر إنجاز المخطوط – مكانة متميزة. وقد أولى المتخصصون في المخطوطات الغربية دراسة الخط مكانة مستقلة. فقد ظهر علم تطورالخط تاريخياً قبل علم المخطوطات، وتطور تطوراً كبيراً وشطل بذلك حقلا معرفياً مستقلا[21]. وأسهمت أسباب مختلفة في المجال العربي الإسلامي في تأخير الدراسة الجادة للخطوط المستخدمة في الكتب وميلاد تحليل علمي ورصين لأشكالها وتطورها. لذلك يبدو من المعقول إدماج العلم الذي يتَّخذ من هذه الأشكال الخطية موضوعاً في إطار علم المخطوطات – وهذا لا يعني إطلاقاً أننا نعتبر أن خطوط المخطوطات تختلف تماماً عن خطوط النقوش أو البرديات العربية‼

نحو تاريخ للكتاب بالخط العربي

يظل الاتجاه الآخر الذي ينبغي أن يتوجه إليه علم المخطوطات في الوقت الحاضرهدفاً بعيد المنال: فالمعطيات التي يجمعها بصبر علم المخطوطات هي المواد التي يمكنمن خلالها مستقبلاً إعادة بناء تاريخ الكتاب المخطوط بالحرف العربي كانعكاس صادق للظروف الفكرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى التقنية التي وُلد فيها. وقد حول بعض العلماء أحياناً مسار هذا التخصص نحو أهداف غاية في الدقة. فقد آثر رُودُلْف سِلْهايم في كتابه Rudolf Selheim, Materialen zur arabischen Literaturgeschishte [22] استغلال العديد من التَّقْييدات التي تزخر بها المخطوطات، وأن يُفْرد كذلك قسماً أكبر لدراسة تاريخ النصوص، محاولاً بذلك أن يجعل أبحاث علم المخطوطات تتجه أكثر لخدمة تاريخ الأدب. وهذا من شأنه أن يُنيرالطريق لعالم المخطوطات: فيدله على سبيل المثال على وجود عائلة من المخطوطات، أوبمعنى آخر نسخ تعود إلى أصل واحد، وفي أحوال كثيرة إلى أصول مختلفة.

/علم المخطوطات والفَهْرَسَة

إن موضوع علم المخطوطات يجعله يُحتَسَب بين العلوم المساعدة للتاريخ، ولايقتصر دوره – مع ذلك – على جمع عناصر تساهم في الضبط الجيد لتاريخ عصر محدد، بفضل المعرفة التي تزداد دقَّة يوما بعد يوم للأساليب المُستَخْدَمَة عبر العصورالمختلفة في صناعة المخطوط والتي تساعد في إمكانيات تحديد تأريخ وحتى المكان الذي أُنجزت فيه نسخة دون أن يكون محدداً بها تأريخ أو مكان النسخ. ولكن، وكما علينا أن نفهم ذلك، فإن الخدمات التي يمكن أن يقدمها علم المخطوطات إلى كل الذي نتعتمد دراساتهم على المخطوطات تتطلب قبل كب شيء عملاً صبوراً من جمع لمعطيات محددة وتحليل دقيق لعلاقاتها. ونأمل أن يوفر التقدم الحادث في الفهرسة[23]،وعلى الأخص في وصف المخطوطات، الوسائل لتحقيق هذا التطور: والكتاب الذي بين أيدينا مدين لعمل متميز قام به على أكمل وجه منذ ربع قرن واضِعو الفهارس الحديثة الذين نعبر لهم عن امتناننا.

وتستلزم هذه الأعمال المتواضعة والضرورية استخدام مصطلحات دقيقة قدرالإمكان. فبفضل عالم المخطوطات الفرنسي دنيس ميزرل Denis Muzerelle نمتلك الآن باللغة الفرنسي مخصصاً للألفاظ أفدنا منه كثيرا في تعريف المصطلحات النوعية المستخدمة[24]. إننا مهما شدّدنا على ضرورة استخدام كلمات محددة، سيكون ذلك على الأقل فيما يخص التعريف الأساسي لأجزاء الكوديكس codex المختلفة، فهذاالكيان المألوف لنا يتكون من «كعب» يوجد في المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي على يمين القارئ عندما يهم بالقراءة؛ وتوجد بهذا الجانب الخياطَة التي تَمْسِك الكراسات معاً. وأما الجوانب الثلاثة الأخرى فهي حَوَافُّ الكتاب: ففي مواجهة الكعب إلى اليسار توجد «طُرَّةُ الكتاب». ويُطلق على الجزء الأعلى من المجلد البعيد من القارئ «الرَّاس» وعلى الجانب الأقرب «الذَّيْل».

المناهج ...

*الجزء المتبقي من هذا المقال متاح حصريًا في النسخة المطبوعة من هذا الكتاب. الكتاب متاح بالصيغتين الإلكترونية والمطبوع، و ذلك ضمن إصداراتنا على الرابط التالي:

http://doi.org/10.56656/100098

[1]. يستطيع القارئ أن يجد تذكيراً بالشروح التي أُدخَلَت فيها الكلمة في منتصف القرن العشرين عند:

J. Lemaire, Introduction, p. I; The Shorter Oxford English Dictionary, 1 et 2.

[2]. يوجد أدب وفير حول تاريخ الكتاب المخطوط وعلى الأخص قترة ظهور الـcodex، وسنذكر هنا على سبيل الإشارة كتاب

Roberts (colin, H) and Skeat (T. C.), The Birth of the Codex,و A. Blanchard (éd).[bibliologia, 9] Turnhout, 1989.

.[3] تراجع الطلاسم، إلخ. ومع ذلك ففي رسالة عبد المسيح بن إسحاق الكندي، قيل إن المسلمين الأوائل قد تركوا النص القرآني في شكل صفائف ولفائف على شكل لفائف اليهود، وذلك قبل تدخل الخليفة عثمان بن عفان. (انظر،

P. Casanova, Mohammed et la fin du monde Etude critique sur l’islam primitif, Paris 1910, p. 121; G. Troupeau, EI2 art. al-kindi, V, p. 123-24.

[4]. استخدم القرآن الكريم للإشارة إلى ذلك المصطلح الدقيق التوراة (القرآن 3/3، 48، 50، 65، 93؛ 5/43، 44، 46، 66، 68، 110، 7/157، 9/111، 68/29، 61/6؛ 62/5) وهذا يعني أن المصطلح كان مؤلوفا لمن حضروا مجال الرسول صلى الله عليه وسلم

S. Ory, «un nouveau type de mushaf Inventaire des corans en rouleaux de proven-ance damascaine conserves à Istanbul», REI 33(1965), p.87-149.

[6]. نشكر يا ياست ويتكام Jun Just Witkam علىتنبيهنا إلى هذا المخطوط.

[7]. بالنشبة للنماذج، انظر.CHICAGO 1981, p.129 211. no 94, pl. coul,O. (شيكاغو،Or. Inst. A12100، نهاية القرن السابع عشر).

[8]. انظر فصل: «كراسات المخطوطات»، وأيضاًMunich 1982, p140 et fig.24 (مخطوط ميونيخ رقم BSBCod. Arabe. 2641، الذي يرجع إلى القرن التاسع عشر).

[9]. لم يكن هناك «طي»، كما جرت العادة، انظر فيما يلي.

[10]. يتعلق الأمر بقسم من مخطوط مُفَرَّقٌ الآن لبن العديد من المجموعات: انظر بالنسبة للأوْراق المفوظة في باريس،

E. Tisserant, Specimina codieum orientalium, Bonn, 1914, p. XXXII, pl. 42; R. Blachère, Tntoduction ao coran, 2e éd., Paris, 1959, p. 96, 99, 100; G. Bergstrasser et O. Pretzl, Die Geschichte des korantextes,dans Th. Noldeke, Geschichte des Qorants, 2e éd., III, Leipzig, 1983, p. 254; F. Déroche, Cat, 1/1, p.75-7

وتوجد أوراق أخرى في مجموعات أخرى: دار الكتب المصرية بالقاهرة (انظر:

B. Moritz, Ar. Pal., Le caire, 1905, pl. l- 10; A. N. Shebunin, «Kuficheskij koran Khedivskoj Biblioteki v kaire», atorskogo russkago arkheologicheskago Obshestva 14 (1902), p. 120-125)و Gotha, Forschungsbib- liothek Ms. Orient. A 462 (cf.J. H. Moller, Palaographische Beitr? geaus den herzoglic- hen Sammlungen in Gotha, l. Heft, Erfurt, 1844, pl. XIV; H. C. von Bothmer, GOTHA 1997, p. 105-107,).

[11]. حول مناقشة الجانب اللحمي: انظر فصل: «الحوامل: البردي والرَّقّ».

[12]. يمكن أن تنسب مخطوطات أخرى إلى هذه المجموعة: فإضافة إلى مخطوطي إستانبول رقمي TIEM 51 و52، وباريس رقم Bnf arabe 324، (انظر المراجع في هـ10)، ويوجد مصحف محفوظ بمسجد سيدنا الحسين بالقاهرة ومصحف آخر منسوب لعثمان بطشقند. ومن الصعب، الحكم من خلال صور مصحف سيدنا الحسين بالقاهرة، إذا كان يمكن ملاحظة الهيئة نفسها

. F Neema, « Restaurado, el Coran mas antiguo», Excelsior, mexico, D. F., s25/07/1993،

فمقياس المصحف 70× 60 سم؛ انظر. صلاح الدين المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايته إلى نهاية العصر الأموي، 53- 54). وبالنسبة لمخطوط طشقند، انظر:

A. N. Shebunin, « ‘kuficheskij koran Imperatoeskoj Sankt-Petersburgskoj publichnoj Biblioteki» Zapiski,Vosto- chnago Otdvlenija Imperatorskogo russkago arkheologiches-Kago obshestva, 6. 1891, p. 75-81،

وصلاح الدين المنجد: المرجع السابق،

50-52؛E. Rezva n «The Qu’ran and its world: VI. Emergence of the canon: the struggle for uniformity», Manuscripta Orientalia, 4/2. 1998, p.47, n. 10

(ببليوغرافيا المنشورات باللغة الروسية)، تقارن بالصحائف المعروضة للبيع بلندن انظر:

Christie’s, 20 et 22 1992, no 225 et 225, A,. 19 et 21 octobre 1993, no 2 29 et 30 وبحسب ريد R. Red

فإن حجم هذه المخطوطات يطابق رقّا معدّا من جلد الماعز

Ancient skins, parchments and leathers, p. 130

[13]. أي بثُقب عبر مجموعة من الصحائف على طول الحاشية الداخلية، وعلى مسافة قصير من الحافة. راجع:

D. Muzerelle, Vocabulaire, p.179

[14].

Dreibholz (Ursula), «Der Fund von Sanaa. Fruhislamosche Handschriften auf Pergament». in P. Ruck ed., Pergament, Geschichte – Struktur – Restaurienrung - Herstellung, Sigmaringen, J. Thorbecke,1991 , p.301, n.9.

[15].

James (David), After Timur, Qur’ans of the 15th and 16th centuries, p. 18-23.

[16] انظر فصل «حوامل الكتابة: الورق».

[17]. بالرغم من أنها صدرت منذ مدة ليست ببعيدة، فإن أعمال ندوة

Les techniques de laboratoire dans l’étude des manuscrits, [colloques internationaux de CNRS, 548].

تُعَرِّفنا بإيجاز على الأمكانات التي تتيحها هذه التقنيات. وتوجد فيما يلي في هذه المقدمة نظرة موجزة حوا الطرق الحديثة للتعرف على مكونات الأمِدَّة والمواد الملونة؛ ويمكن الرجوع أيضاً إلى فصل «الأدوات والمستحصرات». وتشير في الأخير، إلى أنه يوجد بروما

Instituto centrale per lapatologia del libro،

صاحب التجربة الطويلة في هذا المجال.

«The Koranic text: From revelation to compilation, G. Atiyeh., The book in the Islamic world, p.25

[19]

F. Déroche, «The Ottoman roots of a Tunisian calligrapher’s tour de force», innteraction in art ( Ankara, 2000; p. 106- 109).

[20]. KUWAIT 1995

.[21] جميع لومير عناصر الجدل الدائر حول مكانة العلمين في: J. Lemaire, Introduction, p. 3. N5 et 6

[22]..R. Sellheim, Materialen, t. I et II ومصطلح «Handschriftenkunde» الذي يستخدمه متخصصو اللغة الألمانية قديم ومفهومه أوسع من مصطلح «codicologie/codicology»، الشيء الذي يمكن أن يفسر هذا التوجه المختلف. وأُسِّسَ معهد بحوث وتاريخ النصوص في فرنسا (IRHT) من منظور مشابه، حيث يحتلُّ فيه علم المخطوطات مكانة أكبر من تاريخ النصوص.

[23]. انظر فصل: «تاريخ المجموعات».

Vocabulaire codicologique. Répertoire méthodique des termes français relatifs aux manuscrits. [Rubricae, I], Paris, 1985.

نشير إلى العمل المتميز في مجال مصطلحات علم المخطوطات العربي، ألا وهو كتاب آدم جاشيك:

Adam Gacek: The Arabic Manuscripts tradition, A Glossary of Technical Terms and Bibliography; Brill, 2001.

| ملاحظة: نشر النص في الكتاب التالي: المدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، 2010 - النسخة العربية، مؤسسة الفرقان بالتراث الإسلامي، لندن، ص 43-62، نقله إلى العربية وقدم له أيمن فؤاد سيد. |