مراد الرماح

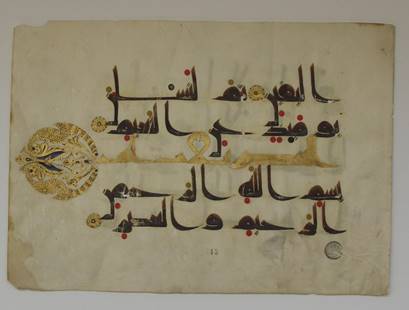

حافظت القيروان على نماذج من تراثها الفكري من خلال المكتبة العتيقة التي كانت مودعة بالجامع الأعظم والتي كتب الجزء الأوفر منها على الرق. وتعتبر مجموعة الرقوق القيروانية من أشهر وأكبر المجموعات المتبقية في العالم العربي الإسلامي، وهي تتكون من ثلاثة أقسام متكاملة، قسم الوثائق والرسوم، وقسم الكتب والأصول الفقهية، التي يرجع تاريخ أقدمها إلى سنة 231هـ، ثم قسم المصاحف الباذخة والأنيقة المكتوبة على الرق والتي تفوق عدد أوراقها الخمسين ألف ورقة.

ويرجع أقدم مصحف مؤرخ إلى سنة 295هـ/ 908م وهو يعرف بمصحف فضل، إلا أننا نكاد نوقن أن هنالك مصاحف أقدم منه، تعود إلى أواخر القرن الثاني للهجرة، وهي مكتوبة بخطوط مختلفة.

ومجموعة رقوق القيروان هي بقايا مفككة ومجزأة لمصاحف كانت محبسة على جامع القيروان وبعض مساجدها.

ومن مآثر مكتبة القيروان العتيقة المصحف المكتوب على الرق الأزرق بخط كوفي مذهب وجميل، وتبين الأبحاث الأولية أن الكتابة المذهبة قد أثبتت بفضل أبيض البيض الذي استعمل كمادة ملصقة، ثم أحيطت جوانب الحروف باللون البني لإبرازها وتحديدها. وقد صبغ المصحف بالنيل المستجلب من التجارة الهندية التي ازدهرت بداية من القرن الثالث الهجري خاصة.

والمصحف الأزرق بالقيروان هو مثال فريد من نوعه في العالم، ومختلف الأوراق موزعة في متاحف الأصقاع وتنسب إما خطأ أو افتراء لمشهد أو غيرها من البلدان، تعود جميعها إلى أصل واحد كما نتبيّن ذلك من خلال مقاساتها وأبعادها وخطوطها وزخرفها ومساطرها وموادها.

كما حافظت مكتبة القيروان العتيقة كذلك على مصحف مكتوب بماء الذهب، مسطرته 5 ومقاساته 21/15سم وهو يتميز بخطه الكوفي، ومنمنماته الرقيقة والمزخرفة بأشكال هندسية بديعة.

كما توجد من بين هذه المجموعة مصاحف أميرية متميزة، قد حبستها العائلة الصنهاجية على جامع القيروان، وهي مصحف المعز بن باديس، ضمنه موقفه من الفاطميين بعد إعلان العصيان، ومصحف أم ملال عمّة المعز، ومصحف أم العلوّ أخته، ومصحف حاضنة أبي مناد باديس.

وتسمح مجموعة المصاحف القيروانية بتتبع فنون الكتابة والصناعة والتذهيب والتجليد على امتداد خمسة قرون، وهي تمكن من التعرف على تطور الكتابة بالخط الكوفي، إلى جانب القراءات التي كانت سائدة بإفريقية خلال تلك الحقبة الزمنية.

وتبسط مجموعة مصاحف مكتبة القيروان العتيقة محاور عدّة للدّراسات والتمحيص وإن نشر فهرس أولي للمصاحف المكتوبة بالخطوط التي كانت سائدة بافريقيّة قبل نشأة الخط المغربي الأندلسي وانتشاره سيمكّن الدّارسين من مادّة باليوغرافيّة وكتابيّة وزخرفيّة بالغة الأهميّة ستسمح بالتقدّم في التعرّف على مختلف مراحل تطوّر الخطوط الإسلامية الأولى كالكوفي والنّسخي والحجازي.

وفي انتظار انجاز ذلك في الأشهر القليلة القادمة فانّ تصفّح بعض المصاحف يطرح العديد من المسائل الحضاريّة المرتبطة بالإطار التاريخ الإفريقي وتكشف جوانب عن رحلة المخطوطات عبر مختلف أصقاع العالم الإسلامي.

إن مجموع النماذج التي وصلتنا من مصاحف مكتبة القيروان العتيقة بالقيروان يفوق المائتين وعدد أوراقها يفوق الخمسين ألف أغلبها مكتوب على الرق وهو ما يؤكّد ما أورده المقدسيّ في أحسن التقاسيم من أنّ أهل المغرب "كلّ مصاحفهم ودفاترهم مكتوبة في رقوق"([1]) وذلك خلافا لما كان سائدا في المشرق بداية من القرن الرّابع هجري خاصة من انتشار استعمال الكاغذ في كتابة المخطوط.

وتتميّز مصاحف مكتبة القيروان العتيقة باحتوائها على مجموعة هامّة من التحابيس التي تعود إلى فترات تاريخيّة مختلفة إلّا أن ما يستوقفنا عدم وجود أي تحبيس يمكن تأريخه من فترة سابقة لأواسط القرن الثالث هجري في حين لا نكاد نشك في وجود مصاحف مؤرّخة من أواخر الخلافة الأمويّة وأوائل الخلافة العباسيّة. وهذه الظاهرة لا تقتصر على المكتبة العتيقة بالقيروان بل أن التحابيس المؤرّخة من الفترة المذكورة من مجموعات اليمن واسطنبول ومصر تكاد تكون مفقودة. ولا شكّ أن لقدم الفترة التاريخيّة تفسير لذلك إلّا أنّه لا يستبعد أن ظاهرة التنصيص على تحبيس المصاحف وذكر محبّسها قد تأخّرت في أذهان المسلمين في ذلك العصر ولم تنفذ إلى عقلية القوم.

كما أن جميع تحابيس مصاحف مكتبة القيروان العتيقة المؤرّخة التي تعود إلى العهد الأغلبي لا يفوق عددها المثالين أحدهما تحبيس لخديجة بنت الأغلب التي عاشت في أواسط القرن الثالث هجري([2]) والآخر مؤرّخ من سنة 295هـ حبسته فصل مولاة أيوب على جامع القيروان.

وفي المقابل فإن ندرة التحابيس من العهد الأغلبي رغم أنه يمثّل فترة بداية الازدهار الاقتصادي لإفريقيّة يوافقها انعدام التحابيس التي تعود إلى العصر الفاطمي، ولا جدال فإنّ ذلك يعزى إلى جوّ التناحر المذهبي الذي ساد إفريقيّة منذ دخول الشيعة إلى رقّادة سنة 296هـ، حتى أن المصادر وكتب الطبقات تشير إلى عزوف أهل القيروان عن حضور صلاة الجمعة واعتقادهم في سقوطها طالما ظلت البلاد تحت حكم الفاطميين([3]) فلا غرابة والحالة تلك أن يمتنع الناس عن تحبيس المصاحف على الجامع. ومن ناحية أخرى فإنّ رجالات الدولة الفاطميّة لم يكونوا يحبّذون تحبيس مصاحف على جامع القيروان رمز المذاهب السنيّة بافريقيّة ولا شكّ أنهم كانوا يحبّذون التحبيس على جامع صبرة المنصوريّة الذي بناه المعزّ لدين الله الفاطمي سنة 343هـ أو جامع المهديّة الذي عمّر بعمارتها سنة 308هـ، وإن تيسّر إتمام ذلك بالنسبة لجامع القيروان فلا ريب أنه قد تمّ محو ذكره من المصاحف بعد خروج المعز بن باديس عن طاعة الفاطميين والإطلاق بلعن بني عبيد.

وخلافا لذلك فإنّ جلّ التحابيس التي وصلت إلينا تعود إلى العهد الصنهاجي، فقد أمكن ضبط ما يربو عن العشرة تحابيس لمصاحف على جامع القيروان ومساجدها ترجع لتلك الفترة التي توافق حقبة ازدهار القيروان الحضاري ورخاء المجتمع الإفريقي قبل أن يفجع بالزّحفة الهلاليّة التي أنبأت بأفول الحضارة القيروانيّة وخلاء القيروان واندراس عمرانها خاصّة بعد خروج المعزّ عنها سنة 447هـ.

وأقدم هذه التحابيس مؤرّخ من سنة 363هـ أي بعيد رحيل المعزّ لدين الله الفاطمي لمصر وهي صادرة في أغلبها عن علية القوم منها تحبيس في حدود سنة 403هـ (يحمل العدد الرتبي 43) ، وتحبيس لعمران البلوي مؤرّخ من سنة 413هـ (العدد الرتبي 10) وتحبيس لحمزة بن إبراهيم الأبزاري على مسجد جامع التوفيق مؤرّخ من سنة 414هـ (العدد الرتبي42) وتحبيسين لمصحفين قام بهما القائد عنبر عبد المعز بن باديس، الأول مؤرّخ من سنة 426هـ (رتبي 186) وهو على الورق مكتوب بخط نسخي والثاني على الرّق مؤرّخ من سنة 437هـ، ولعلّ أجل هذه المصاحف هي تلك التي حبستها العائلة الزيريّة على جامع القيروان ومساجدها ومنها مصحف فاطمة حاضنة أبي مناد (العدد الرتبي 35) الذي حبسته على جامع القيروان سنة 410هـ والمصحف الذي حبسته أم ملال عمّة المعزّ بن باديس المتوفّية سنة 414هـ على جامع القيروان والمصحف الذي حبسته أم العلوّ أخت المعز على مسجد ابن عبد المطلب سنة 424هـ ثمّ أخيرا المصحف الذي حبسه المعز ابن باديس نفسه على جامع القيروان قبل إعلانه العصيان في وجه الفاطميين ، فيما بين سنتي 439 و440هـ كما سنبيّنه. وإذا علمنا أن القطيعة بين القيروان والقاهرة قد أضحت تامّة فيما بين سنتي 440 و441([4]) هـ فانّ مصاحف العائلة الحاكمة الزيريّة المحبّسة على جامع القيروان ومساجدها منذ بداية القرن الخامس هجري على الأقلّ تكشف عن التوجّه السني للإمارة الصنهاجيّة منذ ذلك التاريخ وسعيها لكسب ودّ أهل القيروان ومداراتهم والحصول على رضاهم حتى يتيسّر لهم رسوخ قدمهم بإفريقيّة ومواجهة الفاطميين([5]) .

إلّا أن مجموعة من تحابيس المصاحف القيروانيّة التي ترجع إلى الفترة الصنهاجيّة تستدعي التوقّف وتطرح بعض الإشكاليّات التي تتعلّق بتأريخ المصحف ذاته. فالثّابت أن العديد من المصاحف قد تمّ تحبيسها في حقبة زمنية بعد كتابتها تطول وتقصر حسب الظروف والمعطيات، فقد يتعلّق الأمر بمصحف تتداول العائلة الواحدة التلاوة فيه حتى يقرّر أحد الأبناء أو الأحفاد تحبيسه فيدوّن ذلك في مقدّمة المصحف أو في آخره، وقد يتيسّر التعرف على ذلك من خلال بعض الدّلائل الكوديكولوجية أو الباليوغرافيّة. وقد يقتني بعضهم مصحفا قديما ويتولى تحبيسه مباشرة على هذا الجامع أو ذاك، وهو ما يعسّر مهمّة الباحث في تأريخ هذه المصاحف المدروسة ويستوجب التأنّي ومراجعة النظر والاستعانة بحجج وبراهين أخرى ترتبط عادة بالزّخارف الفنيّة أو القراءات والتأريخ بالاعتماد على التحاليل الفيزيائيّة والكيميائيّة والكربون 14 وغير ذلك. وربّما يضطر الباحث إلى التوقّف عسى أن تتعمّق الدّراسات في الخطوط العربيّة لاستكمال تصانيف لها يطمئن لها الباحث ويتدارك الإشكال المرتبط بالفصل بين كتابة المصحف وتحبيسه، وإنّ كلّ خلط في ذلك يفضي إلى اختلال في التصنيفات ويستحيل معه التعرّف على تطوّر الخطوط العربيّة وتبويبها من الناحية الفنيّة والباليوغرافية. وهذا الإشكال وتعقيداته يواجهنا عند دراسة نماذج من المصاحف القيروانيّة التي يعود تحبيسها إلى العهد الصنهاجي، ولقد أمكن حصر أربعة أمثلة وهي مصحف الحاضنة ومصحف المعزّ ومصحف البلوي ومصحف أمّ ملال.

1- مصحف أم ملال

أ - التحبيس:

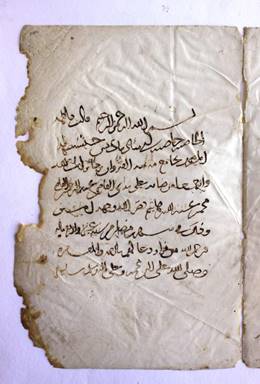

حبّسته أم ملال عمّة المعز بن باديس المتوفّية سنة 414هـ([6]) على جامع القيروان وهو في ثلاثين جزء يتصدّر بداية كل جزء منه تحبيس في ورقة مستقلّة لا ترتبط بالنصّ القرآني.

ويحمل التحبيس العبارة التالية:

بسم الله الرحمان صلى الله على سيّدنا ومولانا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

حبّست السيّدة الجليلة أم ملال وفّقها الله هذا المصحف الجامع لكتاب/ الله العظيم على المسجد الجامع بمدينة قيروان إفريقيّة لوجه الله الكريم/ وطلبا لثوابه الجسيم وابتغاء مرضاته/ وكان هذا الحبس على يدي القاضي عبد الرحمان ابن محمد ابن عبد الله بن هاشم/

ب - الوصف:

المقاس: 0،275 × 0،37م

المسطرة: 7

المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقّادة- القيروان

وهو مكتوب على الرق بخط كوفي وقد وضعت علامات الشكل باللّون الأحمر على طريقة أبي الأسود الدّؤلي في حين اتّخذت النقط الصفراء للإشارة للهمزة. وتتمثّل فواتح السّور في نمنمة تتوسّطها كتابة كوفيّة بيضاء تحمل اسم السورة وعدد آياتها، وهي تنبثق من خلال زخارف نباتيّة مذهّبة أرضيّتها ملوّنة. ويوجد عند الهوامش من النّاحية اليسرى أيقونات تشتمل زخارف نباتيّة تتكوّن من أوراق وأغصان ملتوية. وإن كانت فواصل الآيات تقتصر على مثلّثات منقّطة باللّون الذهبي فإنّ علامات الأعشار تتمثّل في زهرات مذهّبة ومتعدّدة الفصوص تشتمل على كتابة كوفيّة تشير إلى عدد الآية.

2 - مصحف البلوي

أ - التحبيس:

حبّسه عمران بن أحمد بن عمران البلوي سنة 413هـ على جامع القيروان. وهو في ثلاثين جزء يتصدّر كل جزء منها تحبيس في ورقة مستقلّة لا ترتبط بالنصّ القرآني وتحمل العبارة التالية:

حبس للّه عزّ وجلّ بالجامع الأعظم بمدينة القيروان لجماعة المسلمين⁄ ممّا حبسه عمران ابن أحمد بن عمران البلوي⁄ علي يدي القاصي عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن هاشم⁄ في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث عشرة وأربع مائة([7])⁄.

ب - الوصف:

المقاس: 0،15 × 0،21م

المسطرة: 5

المصدر: الجامع الأعظم

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقادة –القيروان

كتب هذا المصحف على الرق بخط كوفي اللّون وقد وضعت علامات الشّكل حسب طريقة أبي الأسود الدّؤلي كما وردت علامات الأعجام في شكل نقط سوداء على طريقة الحجاج. وقد كتب المصحف على منوال مصاحف أهل العراق، وهو يشتمل على قراءة ثانية أشير لها بنقط خضراء، وتتمثّل فواتح السّور في كتابة كوفيّة مذهّبة تحمل اسم السّورة وعدد آياتها. وتتمثّل علامات الأعشار في زهرة مذهّبة تشتمل على ستّة فصوص يتوسّطها مستدير يحمل عدد الآية. وقد فصل بين الآيات بزخارف مختلفة الأشكال. وتتخلّل المصحف منمنمات تتمثّل في لوحات ذات زخارف هندسيّة ونباتيّة متشابكة تتكوّن خاصّة من اللّونين الأخضر والبنّي.

3 - مصحف المعزّ

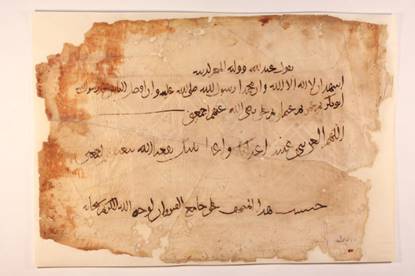

أ- التحبيس:

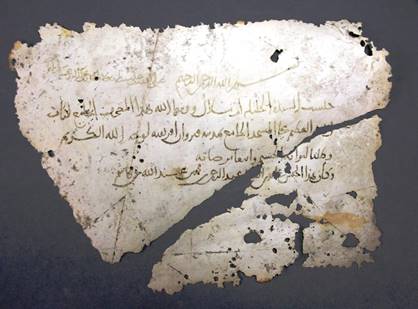

لم يبق من تحبيس مصحف المعزّ إلّا بحبيس واحد مكتوب على ورقة من الرق مفكّكة وهو يحمل العبارة التالية:

يقول عبد الله ووليه المعز لدينه/

أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وأن/

أفضل الناس بعد رسول الله/

أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين/

اللهم العن بني عبيد أعدائك وأعداء نبيك نفعنا الله ببعضهم/ أجمعين/

حبست هذا المصحف على جامع القيروان لوجه الله الكريم سبحانه([8]) /

وهذا التحبيس ليس بمؤرّخ إلّا أنّه يمكن بالاعتماد على بعض الدّلائل والقرائن التّاريخيّة والوثائقيّة ضبطه ببعض الدقّة. فقد سبق أن حبّس المعزّ على جامع القيروان أجزاء من المدوّنة يتصدّرها التحبيس التالي:([9])

ممّا أمر بتحبيسه لله عزّ وجلّ سيّدنا سيف الله وعبد الله المعزّ لدينه⁄ المؤيد لسنة الله أطال الله بقاءه وأدام نعماه بالمسجد الجامع بمدينة⁄ القيروان طلبا لثواب الله وابتغاء مرضاته على يدي قاضي القضاة عبد⁄ الرحمان بن محمد بن عيسى من سنة أربع وعشرين وأربعمائة⁄

هذا التحبيس لا يحمل أي عبارات مناوئة للشيعة إلّا أن بعض ألقاب المعز توحي ببداية القطيعة مع الفاطميين خاصة عند الإشارة إلى أن المعز قد نصّب نفسه مؤيّدا لسنّة الله، على أنها لم ترق إلى عبارات القطيعة التي وردت في تحبيس المصحف ممّا يؤكّد تأخر ذلك عن تاريخ تحبيس أجزاء من المدوّنة. ثمّ تذكر المصادر أن المعز أظهر الدّعوة للدّولة العباسيّة([10]) منذ سنة 433هـ إلّا أنه لم يصرّح بقطع الخطبة للفاطميين ولعنهم بالدّعوة للخلفاء الأربعة كما يرد ذلك في نصّ الوقف إلّا سنة 440هـ([11]). ولعلّ تحبيس هذا مصحف على جامع القيروان سبق قطع الخطبة للفاطميين بقليل كالمعلن عنها، والأقرب إلى الظنّ أنّه تلى ذلك بأيّام معدودة.

ب- الوصف:

المقاس: 0،225 × 0،32 م

المسطرة: 5

المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلاميّة برقّادة بالقيروان.

وقد كتب المصحف على الرّق بخطّ كوفي جميل أسود اللّون، ووضعت علامات الشكل باللّون الأحمر على طريقة أبي الأسود الدّؤلي، في حين أشير إلى التشديد والهمز على التّوالي بنقط صفراء وخضراء. واتّخذت الجرّات للدّلالة على علامات الأعجام على طريقة الحجاج في حين تتمثّل فواصل الآيات في زهرات مذهّبة متعدّدة التبلات. أمّا فواتح السّور فإنها تشتمل على كتابة كوفيّة أنيقة ومذهّبة تشير إلى اسم السورة وعدد آياتها، وتنتهي بأيقونات تحتوي على زخارف نباتيّة ومتناسقة ومتعدّدة الألوان. ويتخلّل المصحف منمنمات ذات زخارف هندسيّة بديعة مذهّبة اللّون.

4- مصحف الحاضنة

أ - التحبيس:

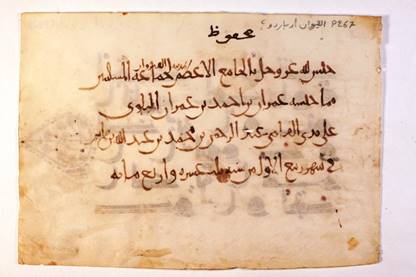

وهو مصحف من الحجم الكبير حبّسته فاطمة حاضنة أبي مناد باديس ابن المنصور الصنهاجي (386-406هـ) على جامع القيروان سنة 410هـ. وهو يقع في ستين حزبا، وكانت يتصدّر كلّ منها تحبيس يحمل العبارة التالية:

بسم الله الرحمن الرحيم قالت /فاطمة الحاضنة حاضنة أبي مناد باديس حبست/ هذا المصحف بجامع مدينة القيروان رجا ثواب الله/ وابتغا مرضاته على يدي القاضي عبد الرحمن بن القاضي/ محمد بن عبد الله بن هاشم نضر الله وجهه آمين رب العالمين/ فرحم الله من قرأ ودعا لهم ولجماعة المسلمين بالرحمة والمغفرة/ وصلى االه على سيدنا النبي محمد وعلي أهله وسلم تسليما/

بسم الله الرحمن الرحيم كتب هذا/

المصحف وشكله ورسمه وذهبه وجلده/

علي بن أحمد الوراق للحاضنة الجليلة حفظها الله/

على يدي درة الكاتبة سلمها الله فرحم الله/

من قرأ فيه ودعا لهما بالرحمة والمغفرة/

والنجاة من عذاب النار آمين رب العالمين/

وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وسلم تسليما⁄

ب- الوصف:

المقاس: 0،45 × 0،31م

المسطرة: 5

المصدر: الجامع الأعظم بالقيروان

مكان الحفظ: متحف الفنون الإسلامية برقّادة - القيروان

كتب هذا المصحف على الرق بخط نسخي وقد وضعت علامات الشكل فيه على طريقة الخليل بن أحمد. وتتمثّل فواصل الآيات في زهرات مذهّبة في حين يشار إلى علامات الأخماس بمعيّن مزخرف عند الطرّة يشتمل على كلمة خمس، وإلى علامات الأعشار بأشكال دائريّة بنفس الموضع تحمل زخارف هندسيّة ونباتيّة مذهّبة وتتمثّل بداية السورة في مستطيل مؤطّر يشتمل على إسم السورة وعدد آياتها مكتوبة بخط نسخي مذهب .وتتخلّل المصحف نمنمات بسيطة في شكل مستطيلات تتخلّلها زخارف نباتيّة مجرّدة.

إلّا أن التحاليل المخبريّة التي قمنا بها على هذه المصاحف بطريقة الكربون 14 إلى جانب مقاربات حضاريّة وباليوغرافيّة تجعلنا نثير بعض التّساؤلات المتعلّقة بمدى تزامن كتابة هذه المصاحف مع عمليّة تحبيسها.

أ - مصحف الحاضنة

لقد كتب هذا المصحف بخطّ نسخي التي تتمثّل أهمّ خصائصه في العناصر الفنيّة التالية:

- ينتهي الحدّ الأعلى للألف بحدّ مائل، ويكون الألف منحنيا عند العودة به إلى مستوى نقطة البداية.

- في وسط الكلمة يتبع العين نفس الشكل الذي نشاهده في الخطوط السابقة في التاريخ كالحجازي وغيره والمتمثلة في حرف V تتكون من خطّ مستقيم وآخر مائل. أما آخر الكلمة، فإنها تنتهي بذيل مائل نحو اليسار بدون أن يتجاوز رسم الخط الأيمن للرأس ويأخذ الشكل تقوّسا ليرسم شكل هلال يوحي رسمه بحدّ منجل الذي يأخذ كثافة حتى يتمدّد في اتجاه خطّ البداية، ثم يبدأ سمك الخط بالتقلّص. وفي أول الحرف، يوحي التقوّس في خطّه بنوع من التقطّع في رسمه إذ يبدو كأنه حدّ قاطع ومتعامد مع مدخل العين. منعزلا، ينتهي العين الذي في أول الكلمة بذيل من نفس نوع ذيل الجيم.

- يستوي الميم مع خطّ الكتابة ويميل رأسه إلى الشّكل المثلّث. ويطيل الذيل بطن الحرف وينتهي بحدّ مائل.

- يكون رأس النون في آخر الكلمة أكثر سمكا من بقية الجسم. وتبدو الزاوية التي يكوّنها الحدّ الأسفل والحدّ المائل واضحة ممّا يوحي بتقوّس خفيف. ويربط قوس حادّ بين رأس النون وجسم الكلمة (يبلغ قياس الزاوية التي يكونها الحدّ السفلى لرأس النون مع سطر الكتابة 20 درجة) . ويعلو ذيل الحرف الذي يكون طوله يساوي أو يكاد رأس الحرف سطر الكتابة محدثا تقوّسا خفيفا.

- يكون رسم الهاء على الكتابة، وينسلخ الخطّ العمودي الذي يرتكز عليه عن جسم الحرف.

- يعرف اللّام ألف بتقويسه الذي يأخذ رسما متجّها نحو اليسار، ويبدو أرقّ من الآخر الذي يتقاطع مع خط مستقيم.

عامّة تنزل الفروع الطويلة للحروف مثل القاف والياء إلى الأسفل.

- ينعطف السنّ الأيمن لحرف الباء منعزلا على الخطّ الأفقي الذي يمثّل أساس الحرف.

- يبدو رسم حرف الجيم في وسط الكلمة مشابها لما نشاهده في الخطوط السابقة كالحجازي وغيره، وفي نهاية الكلمة يتضخّم الذيل ثمّ يتمدّد مع عودته إلى الخلف ليكون متوازيا مع أساس الكلمة. يتطابق الشكل منعزلا مع الشكل في نهاية الكلمة.

- يكون ذيل الكاف منعزلا أو في نهاية الكلمة قصيرا، وينتهي على شكل حرف U (يكون فرعا منه موازيا لسطر الكتابة) مباشرة أسفل الرّأس بساق قصير.

- ينتهي خطّ الأساس لحرف الكاف بانتصاب عمودي للذيل الذي ينطلق من نهاية الخط الأعلى عندما يكون منعزلا أو في آخر الكلمة.

- غالبا ما يكون الياء منحرفا وتتجاوز عودته أوّل الكلمة.

أما بالنسبة للياء فإن رسمها يكون رقيقا ونحيفا ونلاحظ في بعض الحالات تشابه رسمها في آخر الكلمة مع رسم حرف النون.

ونفس هذه الخصائص نجدها في المصاحف المشرقيّة التي يصنّفها دي روش في خانة النسخي (NS1) . وقد بدأت تجلّيات هذا الخط بالمشرق منذ أواخر القرن الثّالث إلّا أنّه انتشر خاصّة في القرن الرّابع هجري وأصبح سائدا في القرن الخامس هجري([12]) ومن أمثلة ذلك المصحف المحفوظ بشستر بتي والمصحف المنسوب خطأ لأماغور والمؤرّخ من سنة 314هـ/ 927-926 والمصحف المحبس من شهر رمضان سنة 337هـ/ مارس 949([13]) وجميعها تتوافق في رسم خطوطها مع مصحف الحاضنة. وإذا اعتبرنا أن اعتماد هذا الخط بافريقيّة والمغرب قد تأخّر قليلا عن المشرق فإنّ تأريخ كتابة مصحف الحاضنة من أواخر القرن الرّابع وأوائل القرن الخامس تجعله متزامنا مع تحبيسه.

وتأتي التحاليل المخبريّة بمادّة كربون 14 مؤيّدة لذلك إذ أسفرت على النتائج التالية:

Lyon-5354 (SacA-11954)

Age du radiocarbone: BP 1130±30

عمر الكربون الإشعاعي

Age calibré 871-986 AD (probabilité: 95%)

الفرضيّة العمر المحدّد

Dates les plus probables (probabilité décroissante): 937/895/785

التواريخ الأكثر فرضيّة

وإذا اعتبرنا هامش خطأ هذه التحاليل فإنّ نتائجها تأتي موافقة لما أقررنا.

وتضاف إلى هذه البراهين قرينة أخرى تفتح آفاقا جديدة لنسبة هذا المصحف لإفريقيّة، والترجيح بأن علي بن أحمد الورّاق قد كتب مصحفه بالقيروان، ولا يستبعد أن يكون إفريقيّ النسبة، فالقراءة المتّخذة في هذا المصحف هي قراءة نافع التي شاعت بافريقيّة على يدي المقرئ محمد بن عمر بن خيرون الأندلسي المتوفي سنة 306 هـ([14]) . وكانت من قبل ذلك فيما ذكره ابن الفرضي قراءة الخاصّة([15]) ثمّ انتشرت خلال القرن الرّابع هجري وأصبحت سائدة بدون منازع بكامل افريقيّة حيث يشير المقدسي الذي زار إفريقيّة في حدود سنة 375هـ في كتابه "أحسن التقاسيم" إلى ذلك بقوله: وأمّا القراءات في جميع الإقليم فقراءة نافع حسب([16]). ويوافق ذلك الإطار الزمني الذي كتب فيه المصحف ويجعلنا نكاد نوقن أن المصحف قد رسم بافريقيّة لاتّباعه قراءة أهلها، وإنّ تحبيسه لم يتأخّر عن كتابته.

ب- المصاحف الأخرى

أمّا بالنسبة للمصاحف الثلاث الأخرى التي درسناها وهي مصحف أم ملال ومصحف البلوي ومصحف المعز فإنّ الأمر يختلف. وتتّفق هذه المصاحف في الكثير من الخصائص من ذلك فإنها قد كتبت جميعها بخطّ كوفي ويجمع بين خطوطها الخصائص الباليوغرافيّة والفنيّة التالية:

- كتابة عمودية رشيقة حروفها تتباين بين الغلظة والرّقة.

- اتخذ ذيل حرف الألف وكذلك حرف التاء والزاي، وحرف الكاف آخر الكلمة واللّام شكلا ملتويا نحو اليسار في جزئه الأعلى لينتهي بانتفاخ ذي حدّ مائل. وعندما يكون منفردا، يتّخذ الحرف عند الرّجوع به إلى الخلف خطّا مستقيما مائلا مع تراجع في السمك. وفي آخر الكلمة يكبر الحرف على مستوى قاعدة الذيل بسنّ بارز يتجاوز خطّ الكتابة.

- تتّخذ العين عند بداية الكلمة شكل هلالين مزدوجين يكون الأسفل أكبر من الآخر ويرتكز على قاعدة أفقية منبسطة. أمّا إذا جاء في وسط الكلمة فإنّ رأس العين تتّخذ شكل مثلّث مغلق. غالبا ما يتّخذ الرّابط الذي يسبقه حرف V و يتجاوز خطّ الكتابة من الأسفل.

- يتّخذ حرف الميم في آخر الكلمة شكل معيّن غير منتظم حيث يزيّن حدّه الخلفي ذيل رقيق مقوّس الشّكل يمرّ من تحت سطر الكتابة ويأخذ تقريبا امتداد من الناحية الخلفية اليمنى.

- في آخر الكلمة أو منعزلا، يشكّل حرف النون شكلا مستقيما سميكا مائلا على سطر الكتابة، وينطلق عادة من حدّها الأسفل، وحسب زاوية تقريبا قائمة، ذيل رقيق يتخذ تقوّسا واضحا إلي غاية الوصول به إلي نقطة النهاية أين يستردّ سمكه قبل أن يرقّ عند الرجوع به إلي سطر الكتابة.

- يتّخذ حرف الهاء في وسط الكلمة هيئة مستطيل مائلا على سطر الكتابة، بحيث تبرز من زاويته العليا اليمنى سنّ دقيق جدّا متّجها نحو اليمين. في المقابل يشبه حرف الهاء في آخر الكلمة مثلّثا مائلا.

بصفة عامّة، تكون الخطوط، التي يكون فيها الارتفاع تقريبا متساويا مع سنّ حرف الباء، مائلة في اتجاه اليسار في حين أنّ سعة تقويس حرف الغين في أوّل الكلمة تبدو أكثر جلاء. ويكون رسم سنّ حرفي الباء والكاف مقوّسا.

- يكون حرف الجيم داخل الكلمة في شكل سنّ مائل رسم على خطّ الكتابة. ويظهر هذا الشكل من جديد عندما يكون في أوّل الكلمة.

- رسم الدّال قصيرا: يمتد خطّ مائل ومتواز مع الضلع الأمامي لمثلّث مرتكز على خط الكتابة.

- تتمثّل الرّاء في سنّ قصير مائل وسميك يمتدّ تحت سطر الكتابة بخطّ رقيق مقوّس.

- في وسط الكلمة يتخذ رأس الفاء والقاف شكل معيّن متوازي الأضلع وضع على حدّه الأسفل، وغالبا ما يرسم الرّباط فوق سطر الكتابة على شكل حرف V. وفي آخر الكلمة، يبقى حرف الفاء وفيّا لرسمه الكوفي (مسطّحا على سطر الكتابة)، بينما يتّخذ الكاف شكلا قريبا من النّون.

- يتخذ رأس الواو شكل مربّع منحرف يمتدّ منه ذيل رقيق ومقوّس.

يتّخذ الياء في آخر الكلمة شكلا قريبا من حرف النون لكن تعترضنا أيضا أشكالا انقلابيّة.

ويؤرّخ هذا الخط من القرن الثالث هجري، ويمكن مقارنته بمصحف أو بخطوط مصاحف مؤرّخة مثل مصحف أماغور الذي كتب قبل سنة 264هـ/877-878م ومصحف القاهرة المؤرّخ من سنة 267هـ/880-881م ومصحف عبد المنعم الذي نسخ سنة 298هـ/911م([17]). وجميع خطوطها تتشابه إلى حدّ كبير من النّاحية الباليوغرافيّة وفي شكل حروفها وقسم من زخارفها مع المصاحف القيروانيّة المذكورة، وهي تؤرّخ من القرن الثالث هجري.

ويمكن التخمين بأن استعمال هذا الخط قد تواصل بصورة متأخّرة بإفريقيّة إلّا أن التحاليل المخبريّة لتأريخ الرّق الخاص بهذه المصاحف والمجراة بمادّة الكربون 14 تجعلنا نحترز في المجازفة في هذا المنحى حيث أفرزت هذه التحاليل النتائج التّالية:

مصحف أم ملال -KIA37834

-KIA37834

Age du radiocarbone: BP 1281±24

عمر الكربون الإشعاعي

Intervalle défini par 1 sigma: cal AD 682-718 (probabilité: 39,6%)

المجاز المحدّد بوحدة سيغما

(probabilité: 68,3%) 742-769 (probabilité: 11,6%)

الفرضيّة الفرضيّة

Intervalle défini par 2 sigma: cal AD 671-773 (probabilité: 95,4%)

الفرضيّة المجاز المحدّد بوحدتي سيغما

-Lyon-5352 (SacA-11952)

Age du radiocarbone: BP 1335±30

عمر الكربون الإشعاعي

Age calibré: AD 650-764 (probabilité: 95%)

الفرضيّة العمر المحدّد

Date la plus probable: 666

التواريخ الأكثر فرضيّة

مصحف المعز

-KIA 37832

Age du radiocarbone: BP 1244±24

عمر الكربون الإشعاعي

Intervalle défini par 1 sigma: cal AD 691-749

المجاز المحدّد بوحدة سيغما

(probabilité: 49%)

الفرضيّة

(probabilité: 68,3%) 763-779 (probabilité: 13,8%)

الفرضيّة الفرضيّة

793-803 (probabilité: 5,5%)

الفرضيّة

Intervalle défini par 2 sigma: cal AD 684-829

المجاز المحدّد بوحدتي سيغما

(probabilité: 86,8%) الفرضيّة

(probabilité: 95,4%) 837-867 (probabilité: 8,6%)

الفرضيّة الفرضيّة

-Lyon-5356 (SacA-11956)

Age du radiocarbone: BP 1260±30

عمر الكربون الإشعاعي

Age calibré: AD 672-853 (probabilité: 95%)

الفرضيّة العمر المحدّد

Dates les plus probables (probabilité décroissante): 719/742/769

التواريخ الأكثر فرضيّة

مصحف البلوي

-KIA37833

Age du radiocarbone: BP 1253±21

عمر الكربون الإشعاعي Intervalle défini par 1 sigma: cal AD 694-748

المجاز المحدّد بوحدة سيغما

الفرضيّة (probabilité: 56,7%)

الفرضيّة (probabilité: 68,3%)

الفرضيّة 765-776 (probabilité: 11,6%)

Intervalle défini par 2 sigma: cal AD 677-783

المجاز المحدّد بوحدتي سيغما

(probabilité: 87,8%) 788-814 (probabilité: 5,7%) الفرضيّة الفرضيّة

(probabilité: 95,4%) 843-858 (probabilité: 1,9%) الفرضيّة الفرضيّة

-Lyon-5353 (SacA-11953)

Age du radiocarbone: BP 1250±30

عمر الكربون الإشعاعي

Age calibré: AD 676-869

العمر المحدّد

Dates les plus probables (probabilité décroissante): 728/736/772

التواريخ الأكثر فرضيّة

فجميع هذه المصاحف تؤرّخ بالتوفيق بين المعطيات الباليوغرافية والتحاليل المخبريّة التي تشتمل على هامش من عدم الصحّة من القرن الثالث هجري في أقصى الحالات. ويلحّ بنا الأمر إذا استعنّا بالقراءات المعتمدة بالنسبة لمصحفين من هذه المصاحف .

فقد سبق أن بينّا أن القراءة التي كانت سائدة بإفريقيّة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس هي قراءة نافع وهي المفترض أن تكون عليها مصاحف كل من أم ملال والمعز والبلوي إذ هي مؤرّخة من تلك الحقبة الزّمنيّة، بيد أن المقارنات بين مختلف النصوص القرآنيّة أثبتت أن كل من مصحفي أم ملال ومصحف المعز([18]) قد جاوزا بين حرف أبي عمرو وحرف عاصم في القراءة الأصليّة وتغلب عليهما قراءة الكوفة والبصرة. ولم يمنع ذلك من ظهور قراءات أخرى في مصحف أم ملال كقراءة أبي جعفر (المتوفى فيما بين سنتي 110هـ و132هـ/ 730-751م) وهو من المدينة، وقراءة بن ذكران ( المتوفى سنة 242 هـ/856م) وهو من الشام([19]). والثابت أن الدّارس لا يجد أي صدى لقراءة نافع في هذين المصحفين وهي التي كانت سائدة بإفريقيّة بدون منازع منذ أواسط القرن الرّابع هجري.

وتجعلنا مختلف هذه القرائن نميل إلى القول بأن مصاحف المعزّ وأم ملال والبلوي قد نسخت في القرن الثالث هجري وتمّ تحبيسها في الفترة التي ضبطناها وهي متأخّرة بأكثر من قرن ونصف على الأقل على كتابة هذه المصاحف، وإذا ربطنا ذلك بأنها صادرة عن أمراء الدولة وسيّدات البلاط الصنهاجي وعلية القوم فإنّنا نتساءل عن الأسباب الكامنة وراء اكتفاء كل من أم ملال والمعز بتحبيس مصاحف عتيقة على جامع القيروان في حين أن المتعارف في مثل هذه الحالات أن يتولى الأمراء والأميرات من ذوي السلطان تحبيس مصاحف يتولّون الاشراف على نسخها وتزويقها وزخرفها تأكيدا لهيبة العائلة المالكة وإجلالا لبيوت الله.

وقد كان الإطار التاريخي والسياسي يستحثّ أمراء الدّولة الصنهاجيّة على اتيان مثل هذه الأعمال الخيريّة الباذخة تقرّبا لأهل القيروان وتحسّبا لردّ فعل الخلافاء الفاطميين عند تأكّد خروجهم عن طاعتهم، وهذه فاطمة حاضنة باديس وهي التي لم ترق إلى صفّ الأميرات تتولّى الإذن بنسخ وتحبيس مصحف ضخم ورائع يندر وجود مثله في كامل العالم الاسلامي على المسجد الجامع بالقيروان!!!

ولا تسمح المعطيات التي بين أيدينا باستقراء هذه الظّاهرة، ولعلّ الأمر يتعلّق بمصاحف كان يتوارثها أمراء بني زيري صاغر عن كابر وكانت محل تقديس واعتبار لديهم فخيروا أن يؤثروا بها جامع القيروان تعظيما وإجلالا له .

وربّما لم تسعفهم الأحداث لأخذ الوقت اللازم للأمر بنسخ مصاحف لتحبيسها على الجامع ودعت الحاجة للاسراع بذلك فاختاروا الحل الذي رأوه مناسبا للموقف. والأمر قد ينطبق على مصحف البلوي ويمكن التخمين بأنّ أبا عمران قد ورثه عن أحد أجداده ولأسباب مجهولة لدينا اختار تحبيسه على جامع القيروان سنة 413هـ.

وفي أقصى الحالات يمكن طرح امكانيّة استجلاب مصحفي المعز وأم ملال من المشرق، فقد كانت جلّ المصاحف في أول الأمر تنسخ على الرق ولا شك أن عواصم الخلافة بالعراق وبلاد الرّافدين والشام تستأثر بخيرة النسّاخين والمزوّقين واستطاعت تطوير وإنضاج مدارس فنيّة في الخط الكوفي وزخرفة المصاحف وتهذيبها. وإن النماذج القليلة التي وصلتنا من القرن الثالث هجري تنمّ عن مقدرة واتقان لم ترق له المدارس الفنيّة المغربيّة. إلّا أنه بداية من القرن الرّابع استأثر الكاغذ بكتابة المصاحف المشرقيّة وأصبحت جلّها على هذا الحامل واستعيض به عن الرقّ كما أنه منذ بداية القرن الرّابع استأثر الخط النسخي ثم الثّلثي بالكتابة بالمشرق وسطع نجم ابن مقلة وابن بواب ومال أهل العراق لاستعماله وتراجع إقبال القوم على الكتابة بالخط الكوفي ولم يعد لهم فيه طلب.

ولا يستبعد أن يسعى الناس لتغيير مصاحفهم واتّخاذ مصاحف على الورق وبخط نسخي أو ثلثي تماشيا مع ما لهما من رواج.

في حين أن إفريقيّة لم تواكب هذا التحول وبقيت تتّخذ الرّق لكتابة المصاحف وتواصل اعتماد الخط الكوفي في الكتابة المعماريّة وكذلك في كتابة المصاحف ولم يكن نسق تغيير خطوطها واضحا مثلما شاهدناه في المشرق الإسلامي.

فلا يستبعد والحال تلك أن تتعلّق همّة أثرياء افريقيّة وتجارها باقتناء مصاحف باذخة لم يعد لها رواج بالمشرق ومازالت تلقى إعجاب أهالي المغرب ويتهافتون على تملّكها. ومهما يكن من أمر فإنّ الدّراسة التي قمنا بها تدعو إلى عدم التسرّع في تأريخ المصاحف القديمة ذات التحابيس المحدّدة بصورة قطعيّة ووجوب التثبّت في مدى مطابقة وموافقة تأريخ الكتابة تأريخ الوقف للحيلولة دون الإخلال بحلقات تطوّر بعض الخطوط التي كانت معتمدة في البلاد الإسلاميّة وهو ما من شأنه أن يخلّ بتصنيفها تصنيفا علميّا ومدقّقا.

[1]() المقدسي، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن 1906، ص 239.

[2]() وهو يحمل العدد الرتبي 114 راجع:

Tunisie: Du christianisme à l’Islam, IVème –XIVème siècle, Lattes, 2001 p. 105, n°117.

[3]() ابن عذاري، البيان المغرب 1/277.

[4]() ابن عذاري، البيان المغرب 1/277- 279.

[5]() انظر بحثنا: أوجه من العلاقة بين الفاطميين والزّيريين: التّوجه السنّي للإمارة الصّنهاجيّة (بصدد الطبع) .

[6]() ابن عذاري، البيان المغرب 1/272؛ حسن حسني عبد الوهاب، شهيرات التونسيّات ص69-77.

[7])( B. Roy, P. et L. Poinssot, Inscriptions arabes de Kairouan, 2 vol., Paris, 1950, p.35.

[8]() Inscriptions arabes de Kairouan, p.370.

[9]() المصدر نفسه، ص.36.

[10]() ابن عذاري، البيان المغرب، 1/285-286.

[11]() "قال ابن شرف: وأمر المعزّ بلعنهم في الخطب وخلعهم. ولمّا كان عيد الأضحى، أمر الخطيب أن يسبّ بني عبيد، فقال: "اللهمّ !والعن الفسقة الكبار المارقين الفجّار، أعذاء الدين، وأنصار الشيطان، المخالفين لأمرك، والنّاقضين لعهدك، المتّبعين غير سبيلك، المبدّلين لكتابك! اللهّم! والعنهم لعنا وبيلا، واخزهم خزيا عريضا طويلا"! انظر: ابن عذاري، البيان المغرب 1/277.

[12])( Déroche (F.), Catalogue des manuscrits arabes, Les manuscrits musulmans: Aux origines de la calligraphie coranique, Paris, Bibliothèque Nationale, 1983, p. 45-47.

[13]() المصدر نفسه ص 51.

[14]() ابن الجزري (محمّد) ، غاية النّهاية في طبقات القرّاء، جزءان ، القاهرة -1932-1933، 2/364.

[15]() ابن الفرضي (عبد الله بن محمد) ، تاريخ العلماء والروّاة للعلم بالأندلس جزءان، القاهرة 1954، 2/112.

[16]() المقدسي، أحسن التقاسيم، 1906، ص238؛ شلبي (هند) ، القراءات بافريقيّة من الفتح إلى القرن الخامس هجري، الدار العربيّة للكتاب، 1983، ص 215 وما يليها.

[17])( Déroche, Catalogue, p.50-51.

[18]() لم نستطع في هذه المرحلة من البحث التعرّف على القراءات المتبقّية في مصحف البلوي ويمكن الجزم أن عددها يفوق القراءة الواحدة . انظر مصحف رتبي 10 ورتبي 17.

[19]() شلبي (هند) ، القراءات بإفريقيّة، ص.200- 205.

| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: بحوث ودراسات مهداة إلى إيْرج أفْشَارْ، 2018، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، 297-326. |