قرأه وقدّمه إبراهيم شبّوح

في ربيع سنة 1976 زرت مدينة الرّباط عاصمة المملكة المغربيّة مشاركًا في أسبوع ثقافي تونسيّ؛ وكرّمني في بيته صديقي حافظ تراث المغرب العلاّمة محمد بن عبد الهادي المنوني، رحمة الله عليه، وصحبني إليه أخي الباحث الكبير الدكتور محمد بن شريفة. وعند خروجنا قدّم إليّ المُضيف مجموعًا مخطوطًا وهو يقول: «هذه تحفة القادم».

وفاجأني هذا الترحيب الكريم، الّذي يعبِّر عن نبل، ويُومئ إلى ميراث حضاري عريق، فشكرت؛ واستخرج لي الصّديق الأديب المؤرّخ أبو العبّاس القبّاح - محافظ الخزانة العامّة وقتها - نسخة ً مصوّرة منه، وأعدته عاجزًا عن شكر المنّة. ويرحم الله الأستاذ المنوني، فقد كان أنموذجًا فريدًا من العلم والفضل والخلق العالي.

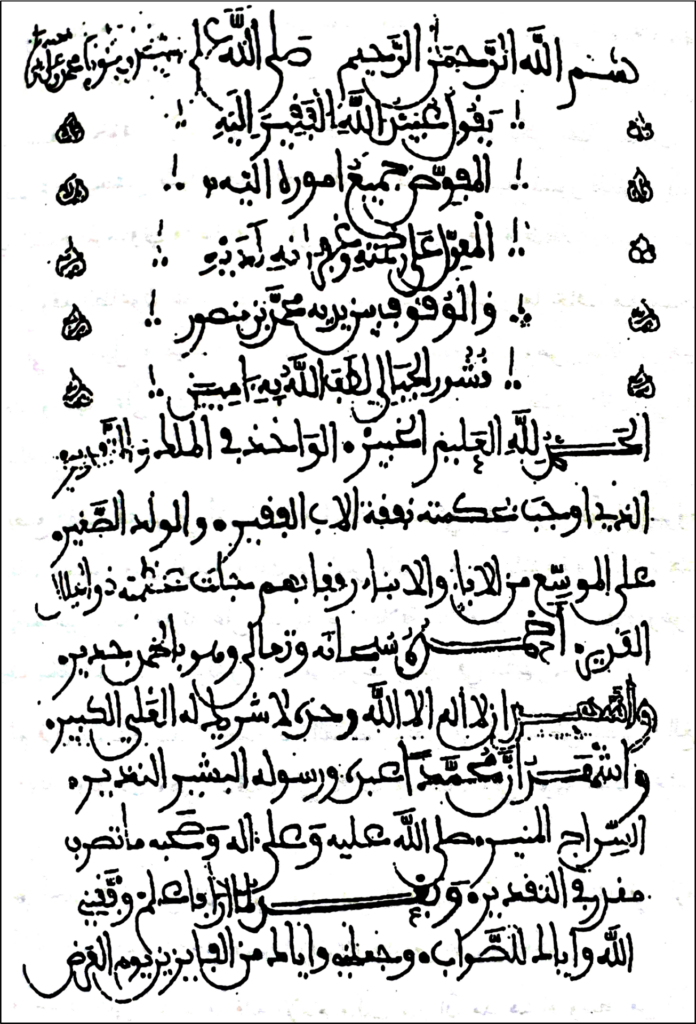

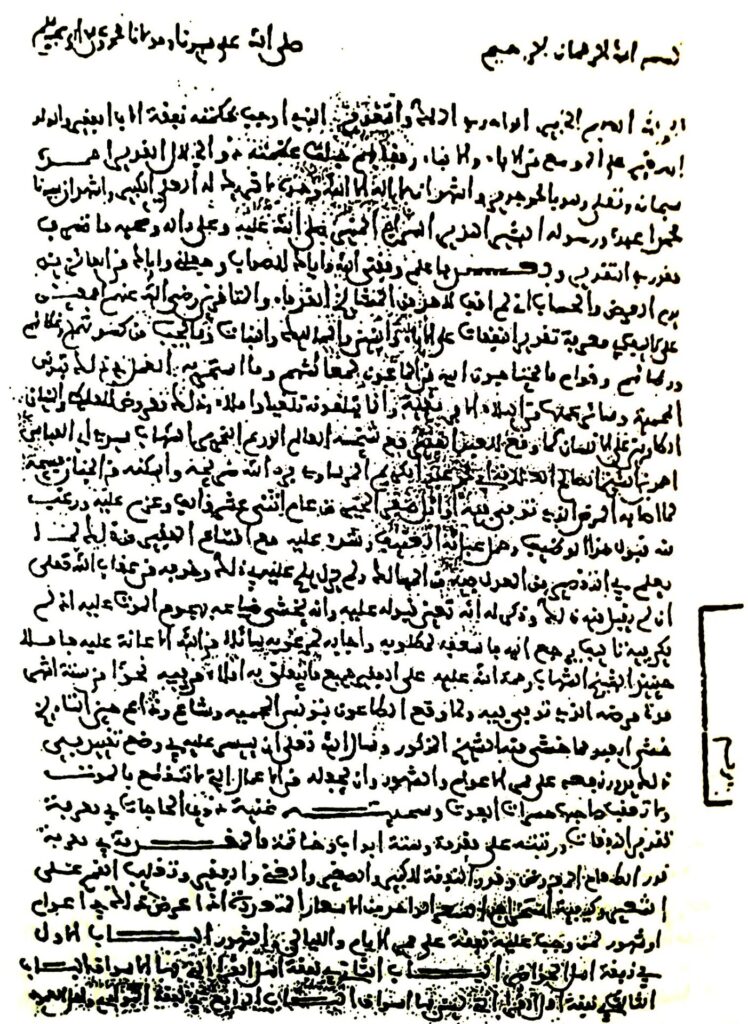

المخطوط مجموع مجلد في قَطْع الرّبع، مقاسه 21×16 سم، مسطرته 15 سطرًا، يشتمل على:

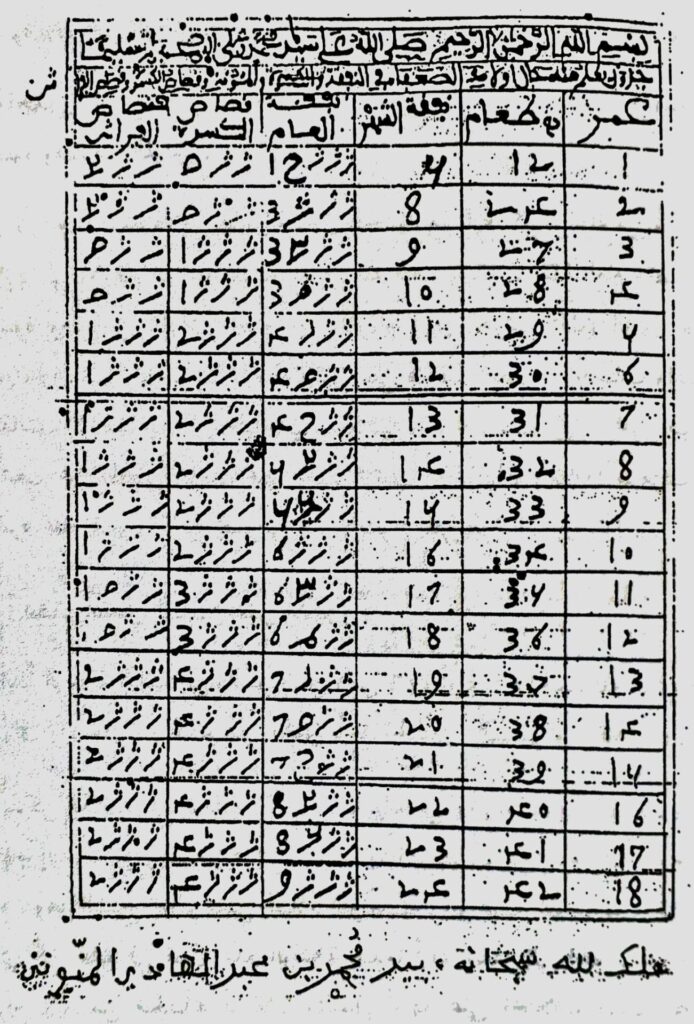

- أربعة جداول في تقدير النّفقات، لأولاد الضعفاء، ولقريب الحال، والوسط، والأغنياء (ص 2 - 5).

- دفتر أسعار الطعام بتونس، مرتبًا على الشّهور (ص 6 - 81).

- دفتر أسعار الطعام بتونس، مرتّبًا على السّنين (ص 86 – 95).

- غَنْية ذوي الحاجات في معرفة تقدير النّفقات (ص 110 – 133).

نقدمها فيما يلي:

- الجداول

يتصدّر المجموع أربعة جَداول، ينفرد كل واحد منها بصفحة، وتشترك جميعها في أنها مقسّمة أفقيًا إلى ستّ مستطيلات متجاورة، الأول للسِنّ، والثاني للطعام، والثالث لنفقة الشهر، والرابع لنفقة العام، والخامس لقصاص[1] الكسوة، والسادس لقصاص الفراش.

ومقسّمة رأسيًا إلى ثمانية عشر قسمًا، تندرج فيها تحت المستطيل الخاص بالسِنّ، حسب السنوات، من عُمْر سنة واحدة إلى ثماني عشرة سنة، وهي مراحل السِنّ التي تحدّد فيها النفقات، وأمام كل عُمْر ما يعينّ له تحت كل بند من البنود الخمسة الباقية، من الطعام، ونفقة الشهر، ونفقة العام، وقصاص الكسوة، وقصاص الفراش.

الجدول الأول: يُعلم منه حال أولاد الضعفاء في النفقة والكسوة والمؤونة وقصاص الكسوة وقصاص الفراش.

والجدول الثاني يُعلم منه حال أولاد قريب الحال في المؤونة والنفقة وقصاص الكسوة وقصاص الفراش.

والجدول الثالث يُعلم منه حال أولاد الوسط في المؤونة والنفقة وقصاص الكسوة وقصاص الفراش.

والجدول الرابع يُعلم منه حال أولاد الأغنياء في المؤونة والنفقة وقصاص الكسوة وقصاص الفراش.

والأرقام المستخدمة في هذه الجداول لتحديد ما يلزم كل مرحلة من مراحل السّن، هي الأرقام الهندية المستعملة في المغرب، وبيانات نفقة العام وقصاص الكسوة وقصاص الفراش تجمع بين الأرقام وبين الحرف (ث) الذي يعني الثمن، والثلث؛ وقد بُنيت هذه الجداول على قواعد دقيقة من الحساب واعتبار الطبقات الاجتماعية، واحتياجاتها المعايشة، واحتاجت إلى تأمل طويل للكشف عن المعطى الثابت فيها وفهم ترتيب حسابها، وهو ما سنعرّف به ونَنْشره عند تقديم كامل نصوص هذا المجموع المترابط.

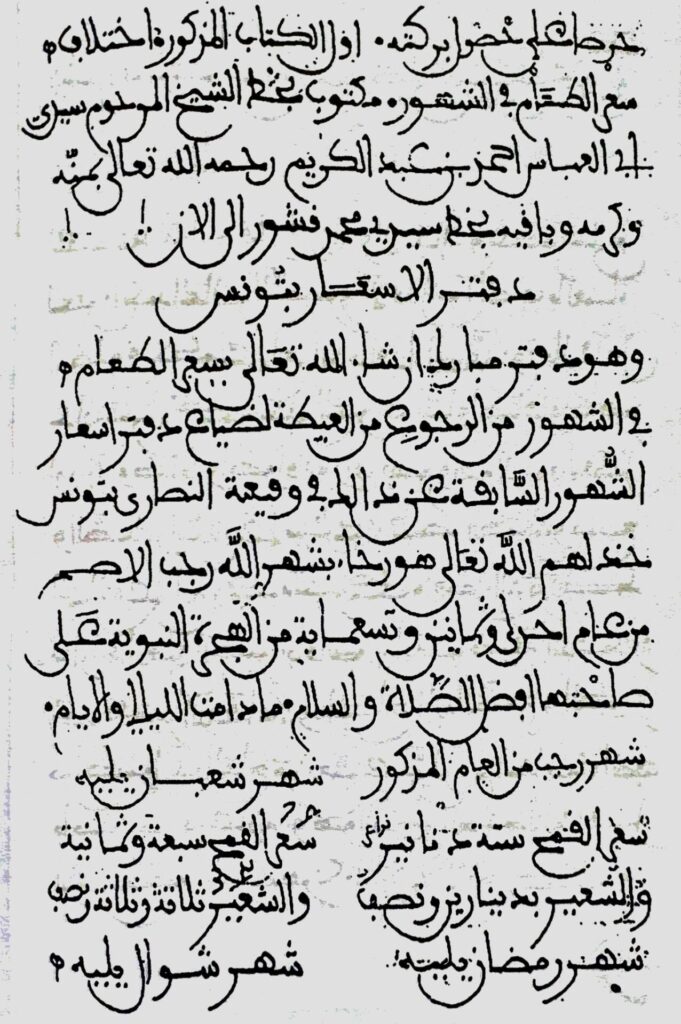

- [دفتر أسعار الطّعام على الشّهور]

تبدأ الرسالة الثانية من المجموع من (ص 6)، أولها: «الحمد لله الذي قدر الأرزاق والآجال، وحكم على الخلق بأحد الحالتين، التيسير أو الإقلال».

يذكر الكاتب في توطئته، أنه قام بالنيابة في وظيفة تقدير النفقات، وما يحتاج إليه الكبير والصغير من الكسوة، وذلك بطلب ممن تلزم إجابته وامتثال أمره، وهو الشيخ العالم مفتي البلاد التونسيّة، أبو عبد الله محمد قُشُور، الذي ألحّ عليه في قبول هذه الوظيفة عندما أراد السفر إلى الحج، ولما وافق أخرج إليه من مخبّآته أوراقًا، يشتمل أولها على اختلاف أثمان الطّعام مُشاهرةً، بدءًا من شهر رجب عام 981هـ (1573م) إلى محرّم فاتح شهور سنة 1011هـ (1602م)، هي مما دّوّن بخطه أبو العباس أحمد بن أبي محمد عبد الكريم المرساوي؛ وما بعده من السنوات من مستدرك الشيخ قُشُور وبخطّه، كما ذُكر ذلك في حاشية النص (ص 37).

وأخرج له أيضًا «تصنيفًا لم يسبق بمثله» من تأليفه، يعني رسالته «غُنْية ذوي الحاجات» التي يرد وَصْفُها ونَصُّها.

وقد ميّز هذا النص بعد التوطئة المقدّمة بعنوان: دفتر الأسعار بتونس أوله: «هو دفتر مبارك إن شاء الله تعالى بسعر الطعام في الشهور من الرجوع من العيطة، لضياع دفتر أسعار الشهور السابقة عن ذلك في وقيعة النصارى بتونس... مؤرخًا بشهر الله رجب الأصم، من عام إحدى وثمانين وتسعمائة من الهجرة النبوية.

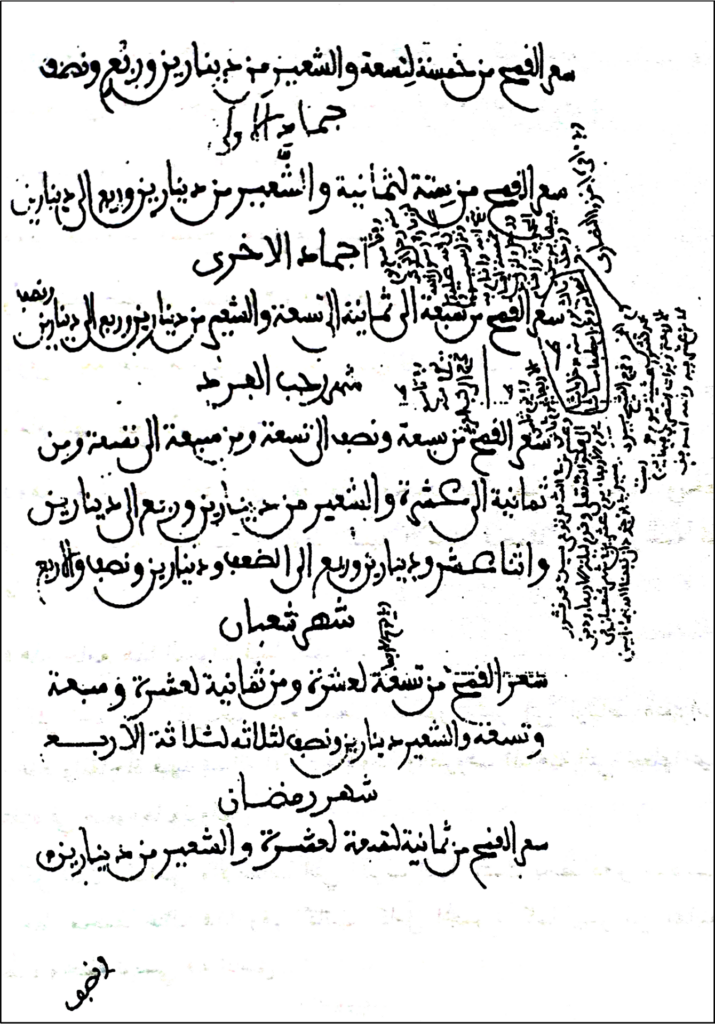

شهر رجب من العام المذكور

سعر القمح ستة دنانير - والشعير بدينارين ونصف

شهر شعبان يليه

سعر القمح سبعة وثمانية - والشعير ثلاثة وثلاثة ونصف»

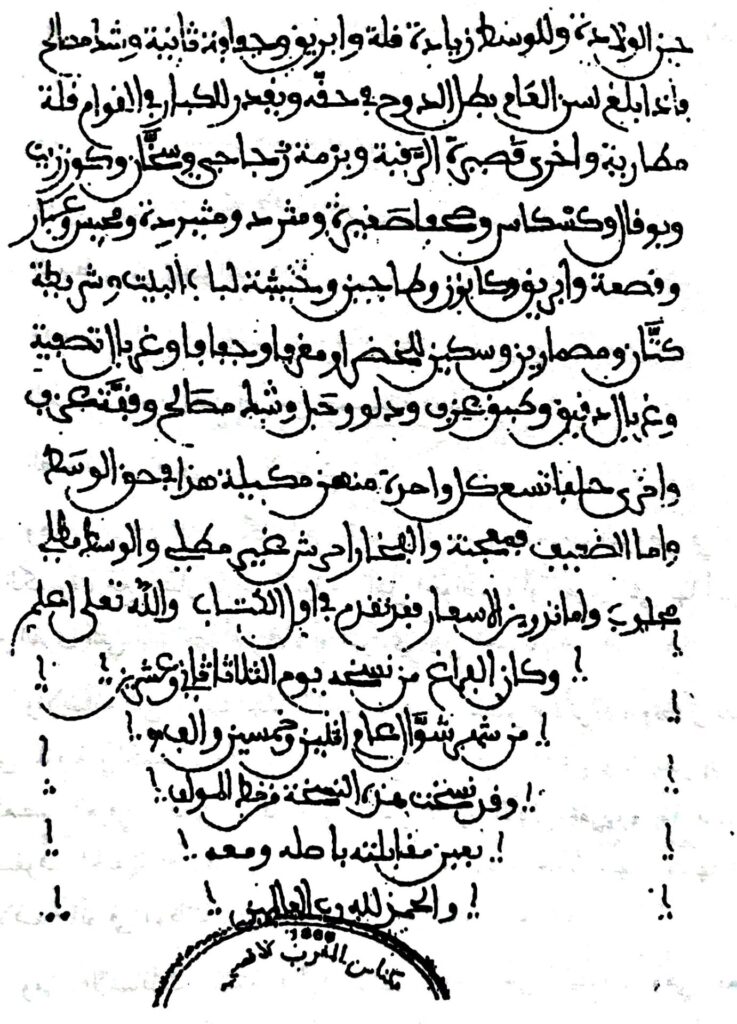

وتنتهي هذه القائمة المهمّة بالأسعار المفصّلة، بعد ذكر أسعار شهر المحرّم عام 1053هـ (1643م) (ص 81).

وإلى جانب بعض التواريخ والشّهور، حواشٍ مقحمة بخطٍّ دقيق، غير منتظمة، تشتمل على إفادات تاريخية، مرتبطة بالشهور والسنوات المحددة في النصّ. فأمام شهر جمادى الآخرة في سنة 982هـ (1574م):

«فيه فُتح حلق الوادي [مدينة وميناء بتونس]، ومات فيه من النصارى نحو ألف».

شهر رجب: «فيه بدأ الغلاء ونقر الوباء»

شهر شعبان: «فيه فشا الوباء بالربطين»

شهر رمضان: «فيه كثر الوباء بالربْطَيْن ونقر في المدينة وفشا فيها»

شهر شوال: «فيه كثر الوباء في المدينة، وقد اتفق لقاضي الوقت أن بعث أعوانه حين طلع الفجر لكل ناحية، فكتبوا له عدّ من مات في ذلك اليوم، فجال في المقابر كلّها، وذكر لي أن ذلك اليوم الذي مات فيه ألف وثلاثمائة». (ص 11).

وأمام أسعار شهر رمضان وشوال والقعدة والحجة من سنة 1010هـ (1601م):

«هذا الشهر تمام مكتوب سيدي أحمد بن عبد الكريم» (ص 37)

وأمام أسعار شهور عام 1011هـ (1602م):

«منسوخ من هنا خط الشيخ سيّدي قُشُور رحمه الله. فيه وقيعة الحمامات».

وأمام أسعار شهر جمادى الأخرى من سنة 1015هـ (1606م):

«وفي تاسع يوم منه رحل الركب لزيارة رسول الله ﷺ، ونزل سيّدي فتح الله وأقام به خمسة أيام، ورحل ونزل المحمدية، وأقام فيها يومين، ورحل يوم الخميس. وخرج الشيخ سيّدي محمد قُشُور عشية يوم الأربعاء، وبدأتُ التصرّف فيها يوم السبت ثامن عشر فيه. والله الموفّق». (ص 44).

وأمام شهر رجب من عام 1015هـ (1606م):

«وفي يوم الأربعاء ثامن وعشرين في الشهر توفي سيّدي محمد قُشُور إلى عفو الله تعالى، وقدم ليلة الأربعاء، ودفن يوم الأربعاء يوم عشرين في شهر شعبان في سيّدي ابن جودان نفعنا الله بهما، آمين». (ص 44).

وأمام شهر جمادى الثاني من سنة 1016هـ (1607م):

«وفيه وقيعة بلد العناب» [من مدن الجزائر الشرقية، وتعرف باسم عنابة وبونة، تقع على خط الطول 35 - 35ͦ شمال و00 - 85 شرق]

وأمام سنة 1018هـ (1609م):

«وفيه غنيمة من القمح، وبيع من ثمانية لعشرة».

وأمام شهر صفر من سنة 1024هـ (1615م):

«وفي أربعة عشر منه توفي الشيخ سيّدي قاسم عنان رحمة الله عليه».

وأمام شهر ربيع الأول منه:

«وهذا مبدأ العبد الفقير إلى الله تعالى محمد عنان لطف الله به». وبخطٍّ مغاير كتب أمامه صاحب المخطوط الفقيه الأستاذ محمد المنوني رحمه الله معرِّفًا:

«هذا جامع هذا الديوان فيما يظهر».

وأكثر الحواشي التّاريخيّة أمام أسعار الشّهور تشير إلى ارتباط التغيّرات الصّاعدة والمفاجِئة فيها بمسألة الأمن والأوبئة والظّروف المناخيّة التي تجعلها غير مستقرّة في صعودها ونزولها.

وكل تلك الحواشي والإفادات التي أشرت إليها كُتب بخطِّ دقيق منتصب، هو خط محمد عنان هذا، وهو كاتب كامل المجموع كما يبدو من مقابلة الخطّ، وخطّه تونسي فيه تناسق.

&

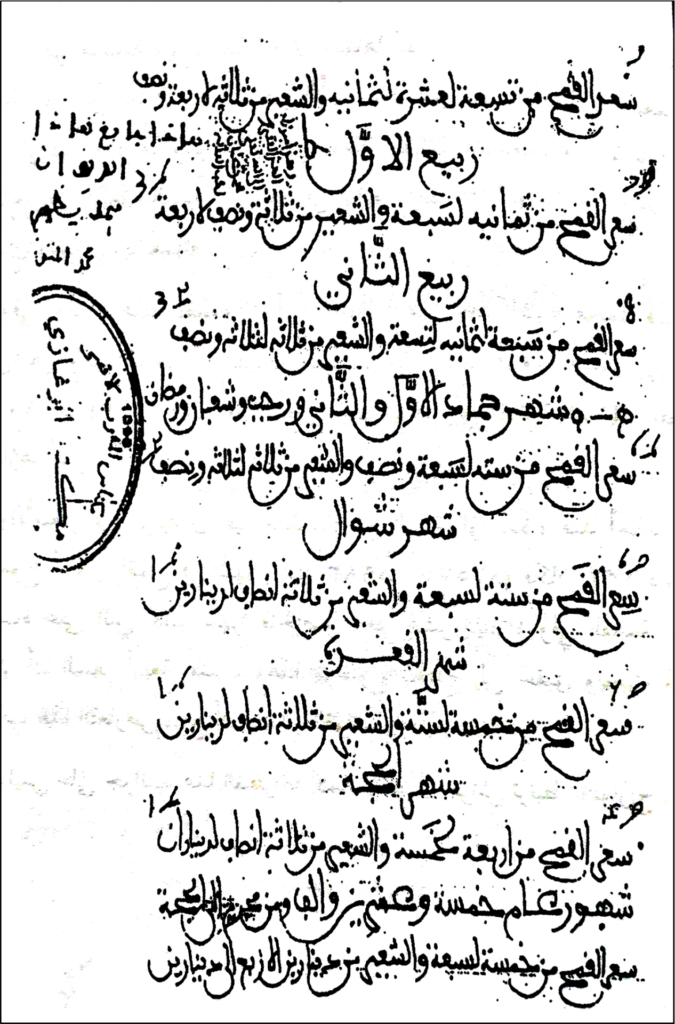

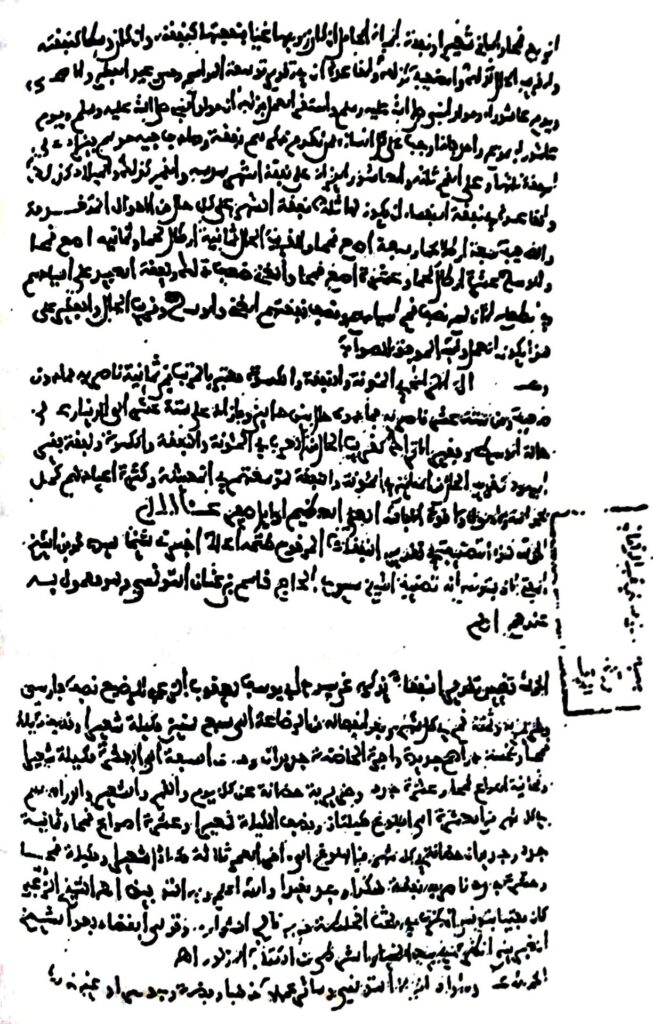

- [دفتر أسعار الطعّام على السّنين]

تبدأ من صفحة 86 رسالة أخرى سمّاها أيضًا: «دفترًا مباركًا بسعر الطعام في السنين التي تُذكر من النصف الأخير من عام إحدى وثمانين وتسعمائة» وفي توطئته أورد ما سبق ذكره في توطئة القائمة المتقدّمة، من الإشارة إلى ضياع دفتر أسعار السنين السابقة في وقيعة النصارى بتونس في أواخر عام إحدى وثمانين وتسعمائة.

وفي حاشية هذه المقدّمة: «أنها نسخت من خطّ الشيخ محمد قُشُور» (ص 86)، وهذا الدفتر أو القائمة مقتصرة على ذكر أسعار السنين إلى عام 1053هـ (1643م)، على حين جاء الدفتر أو القائمة السابقة مفصلة أسعارُها على الشهور من كل عام.

والأسعار في الوثيقتين غير متطابقة عن السنة الواحدة، فقد أخذنا مثلاً مجموع أسعار القمح في شهور سنة 983هـ (1575م) فكان 132 دينارًا، قسمناه على اثني عشر شهرًا فالحاصل أحد عشر دينارًا؛ وفي القائمة الثانية يذكر أن السعر أربعة عشر، وهذا موضوع يحتاج إلى تحقيق وبحث لمعرفة أسباب هذا التّعارض، مع أنّ مصدر القوائم واحدٌ.

وليس على جوانب هذا الدفتر - كما سماه - حواشٍ ترتبط بالتواريخ.

&

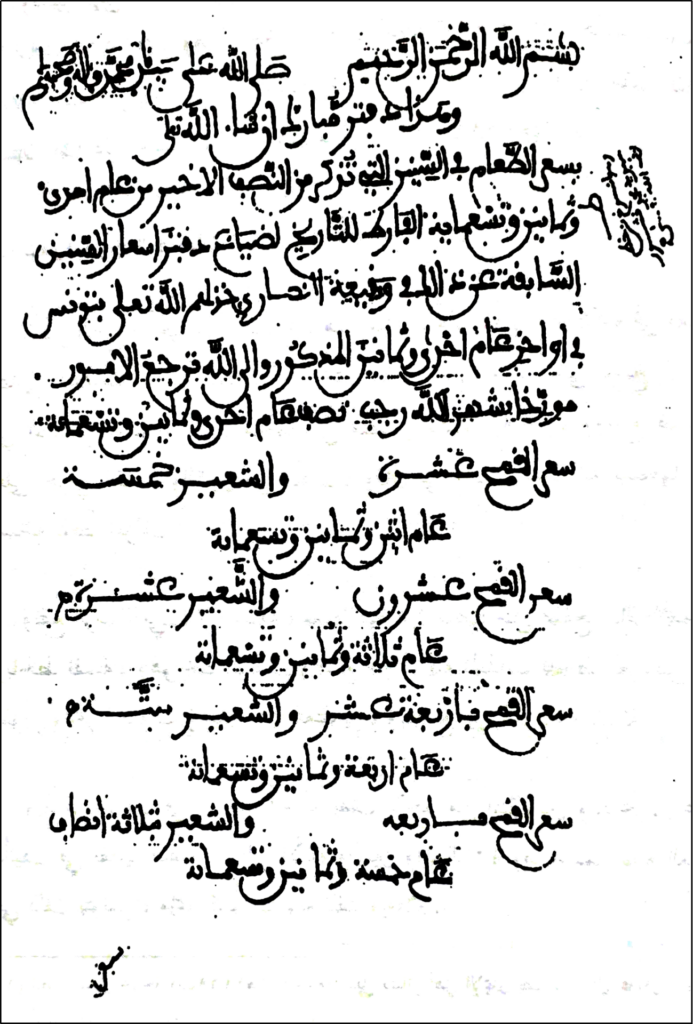

ونشير إلى أنّ دفتري الأسعار المتقدمين «ب»، «ج» يبدآن بسنة 981هـ (1584م)، وهو تاريخ انقراض الدولة الحفصيّة التي حكمت تونس 378 سنة، وقيام السّيادة العسكريّة العثمانيّة بالانتصار الذي حقّقه القائد سنان باشا على حصن حلق الوادي سنة 981هـ (1584م)[2].

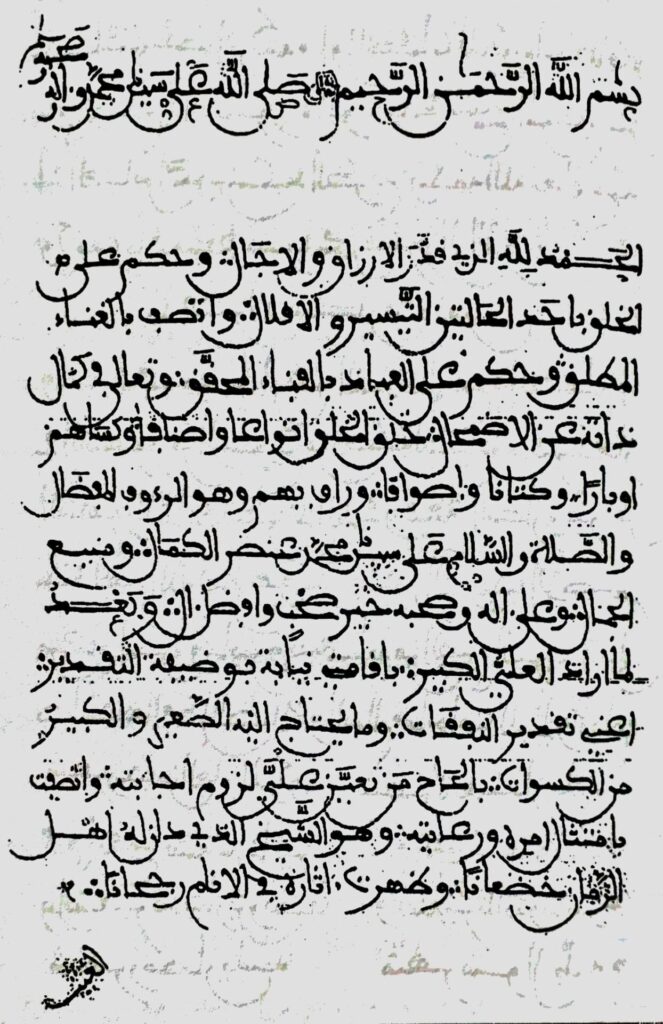

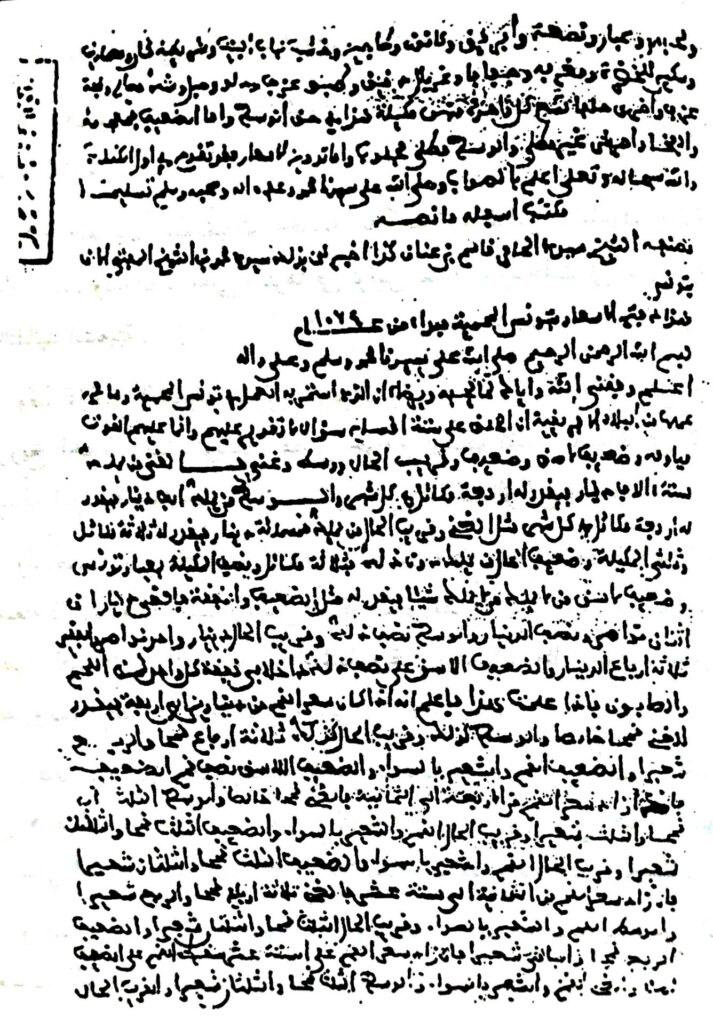

- غُنْية ذوي الحاجات

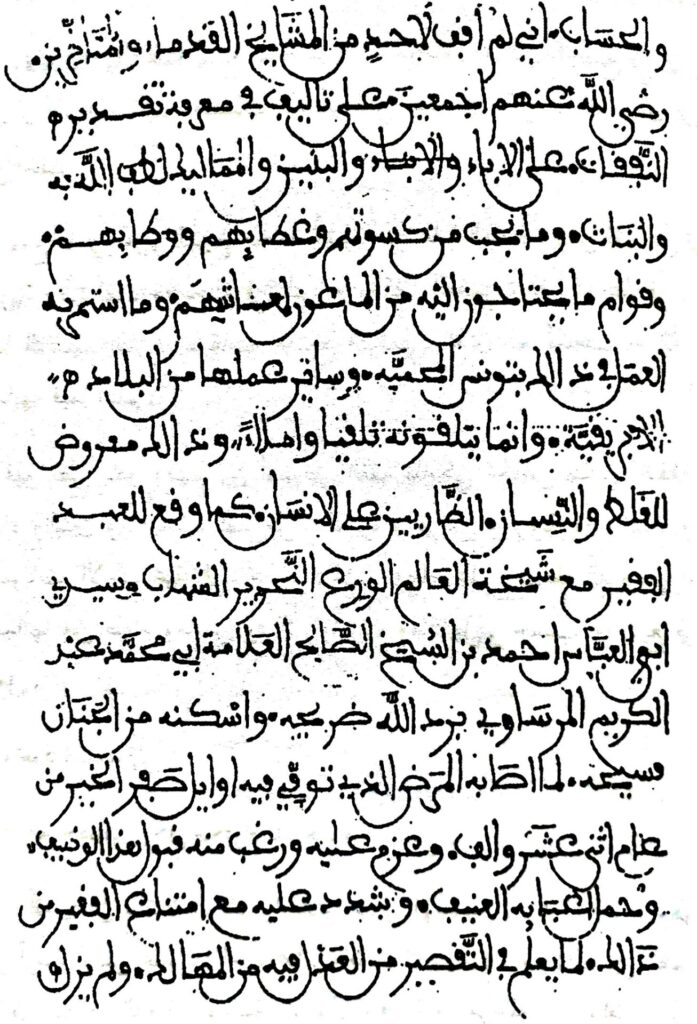

النص الرّابع الأخير من المجموع، هو رسالة «غُنْية ذوي الحاجات في معرفة تقدير النفقات» الذي نقتصر على نَشْر نصّه المهمّ، وقد سمّى ناسخُ الرسالة في المستهلّ اسمَ المؤلف: محمد بن منصور قُشُور الجباليّ، ووضع ضمّتين على حرفي القاف والشين من اللّقب، وقال في آخر الرسالة إنه نسخها عن نسخة بخطّ المؤلف.

وتقع الرسالة في 24 صفحة، مسطرتها 15 سطرًا مثل صفح سائر المجموع وبالخط نفسه، وهو تونسي واضح مُبين، فيه انجذاب للخطّ الغرناطي في تقوير أواخر الحروف وَعند كتابة العناوين، ويجمع بين اليبوسة والليونة.

ويذكر المؤلف في مدخله أنه لم يقف لأحد من المتقدمين والمتأخرين على تأليف في تقدير النفقات على الآباء والبنين والمماليك؛ وما استمر عليه العمل في ذلك بتونس، وإنما كانوا يتلقونه تلقيًا وإملاءً.

ومثلما وقع له مع شيخه أبي العباس أحمد بن (العلامة) عبد الكريم المرساوي عندما مرض مرضه الذي توفي فيه، أوائل صفر من عام 1012 هـ (1603م)، فقد دعاه لقبول وظيفة تقدير النفقات، وامتنع تورّعًا، فلم يزل يلح عليه ويخوّفه الإثم لترك ما تعيّن عليه، إذ لم يكن هناك تأليف في الموضوع، ويخشى ضياعَ هذا العلم بموته، فأجابه الشيخ قُشور لذلك، فأملى عليه الشيخ المرساويّ وقتها أمالي في مدّة ستة أشهر من مرضه.

ولمّا وقع الطاعون بتونس، خشي الشيخ محمد قُشُور ما خاف منه شيخه، وبدأ في تسجيل «تقييد» - كما سمّاه - يُنتفع به. وهو رسالة «الغُنْية» هذه، ورتّبها على مقدّمة وستّة أبواب وخاتمة، كما فَصّل ذلك في أوائل الرسالة.

يضع الفقيه قُشور في أوّل رسالته مُستنده المالكيّ على تقرير الطّعام المفروض للنّفقة، معتمدًا قول الإمام مالك بن أنس بأن يفرض «بالمدينة» مدّ بمدّ هشام بن إسماعيل زمن إمارته على المدينة في خلافة هشام بن عبد الملك، وهو مُدّ وثلث بمُدّ النبيّ ﷺ، وقَدْر ذلك ما يقرب ويبتين في الشّهر.

ثمّ قول تلميذه عبد الرّحمان بن القاسم العُتقي في أنه يفرض بمصر للبالغ ما بين ويبتين ونصف وهي كافية، على ثلاث ويبات، وفي الويبة اثنان وعشرون مُدُّا.

ثمّ أخذ بقول ابن الموّاز في قول ابن القاسم، بأنه ليس عامًّا في الزّمان والمكان؛ وقد يكون الرّجل ضعيفًا (فقيرًا) والسّعر غال وبالعكس.

واعتمادً ا على تحديد ما قاله الإمام مالك بن أنّ مدّ هشام وسط من الشّبع بالأمصار، حدّد بأّن الصّاع التونسيّ قريبٌ منه.

&

وصنف الطّبقات الاجتماعية إلى ست مراتب:

غنيّ، ووسط، وقريب الحال من الوسط، وضعيف، وضعيف لاصق، ومتسولين.

وعرّف هذه الطّبقات حسب ما يلي:

الغنيّ: من يملك ستّة آلاف دينار.

الوسط: من يملك ألف دينار.

وقريب الحال: من يملك خمسمائة دينار.

الضّعيف: من يملك أقّل من خمسمائة دينار.

الضعيف اللاصق: من لا يملك شيئًا.

وهذه القواعد تأخذ مكانها في تقسيمه لأسماء أصحاب الفروض في الطّعام والكسوة، مع اعتبار ما إذا كانوا من أهل الحواضر، أو القرى التي بها أسواق، أو القرى التي ليس بها أسواق، أو البوادي أهل العمود.

والإضافة التي ألحقها بهذا التّقسيم، هي ما يتّصل بالأتراك، وتقدير نفقتهم في المؤونة والكسوة، واعتمد «المرتّب» مرجعًا في ذلك؛ وبهذا يشير إلى هذا العنصر العرقيّ الجديد الوافد على تونس للمرّة الأولى تقريبًا، إمّا مرتّبًا في صفوف الجنديّة - وقد أبقى سنان باشا بعد عودته حاميةً منهم عدّتها أربعة آلاف - أو في الوظائف الرسميّة القياديّة في أكثر مرافق البلاد.

ومن الإضافات المهمّة ذكره لمعايير النفقة على اليهود، وهي معايير مستنبطة، ففقيرهم كقريب الحال من المسلمين، وقريب الحال كالوسط، والوسط كالغني، والغنيّ ضعفه، وتتجدّد كسوتهم كل ستّة أشهر، ويفسّر الشّيخ قُشور هذا التمييز «بتوسّعهم في المعيشة وكثرة أعيادهم».

وسجّل النّص ما عليه عمل أهل تونس في نفقة الختان، من كسوة وطعام.

وقدّم لنا بيانًا عمّا يُدفع للمعلّمين من مختلف مراتب المجتمع في تعليمهم للقرآن الكريم، حيث ضبطت المقادير التي تُدفع في كل مرحلة يبلغها التلميذ من الحفظ.

ومع ما في تحرير الشيخ محمد قُشور من غلبة العاميّة، ومن بُعْدٍ عن قواعد العربية وضَبْطها، وضحالة في التوسّع والنّظر الفقهي، فقد لوحظ في رسالته هذا التقسيم البارع لطبقات المجتمع التونسي الذي لم تُسْعف به أيّةَ وثيقة مشابهة فيما أعلم.

فهو نصً نادر ومهمً بين نُصوص الفقه المالكي الخاص بتقدير النفقة على الآباء والبنين، وما يجب لهم من الكسوة والفراش والمؤونة وأدواتها، واعتبار المستويات الاجتماعية في تحديد ذلك، وبناه على ضبط الفروض المقدرة بأسمائها من طعام وملبس وفراش وأوزان ومكاييل، حسب ما يتّبع في فقه العمل.

وتعود أهميّته إلى:

- أنه خُصص بكل محتواه للمجتمع التونسي.

- أنه يتعلّق بالقرن العاشر والحادي عشر الهجريين (16 - 71م)، وهو من أكثر أزمنة تونس غموضًا اجتماعيًا، واضطرابًا سياسيًا، وارتباكًا في العُمران، نشأ من سقوط الدولة الحفصية ودخول المنطقة في مرحلة نزاع واضطراب بين الإسبان والأتراك، وقيام حكم الدايات ثمّ المراديّين على تونس.

- أنه كُتب في غياب المصادر المفصّلة عن هذه الحقبة من تاريخ تونس.

- أنه قسّم المجتمع إلى طبقات اجتماعية عرّفها، وقدّر لكل طبقة ما يخصها من نفقة في المأكل والملبس.

- أنه سجّل وحدد مسميات في الملبس وأدوات الاستعمال للحياة اليومية خاصة، لا يزال أكثرها معروفًا إلى وقت قريب.

- أنّ مستوى المخصّصات للنفقة عامّة على الطعام والكسوة، يعبّر عن وضع اجتماعي متدهور، يرتبط بتاريخ المرحلة، ويقتصر في الطعام خاصّة على القمح والشعير وبعض اللحم.

- أنّ هذه الوثيقة ضمن الوثائق الأربع التي تضمنها المجموع بوحدة موضوعه، هي أول قاعدة تمكّن من دراسة بعض جوانب التاريخ الاقتصادي في حقبة محددة وغامضة من التاريخ التونسي.

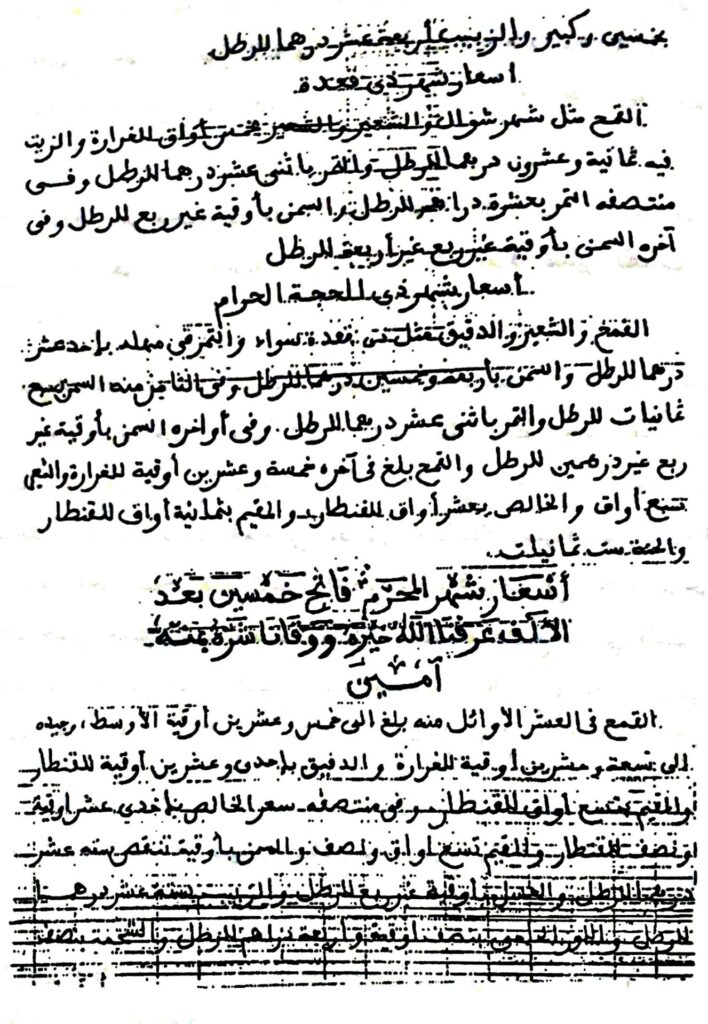

ولقد كان من سعادتي أني تذاكرت من زمن في أمر هذه الوثيقة مع صديقي العلامة الأستاذ إبراهيم الكتّاني رحمه الله، فقدّم لي بكرمه وفضله المعهود، كراسًا كتبه بخطّه، يتضمّن تسمية الفروض وأسعار النفقة في المغرب مفصلة على الشهور، من سنة ثمانية وأربعين وألف، إلى سبع وسبعين وألف للهجرة، ذكر لي أنه استخرجها من أوراق متداخلة، وهي على نسق النصّ التونسي، وتتطابق معه في بعض السنوات، بدءًا من سنة 1048هـ (1638م). إلا أنّ هناك اختلافًا وفرقًا واضحًا بين النصّين، ففي حين اهتم النصّ التونسيّ بأسعار القمح والشعير مقتصرًا عليهما مادةً للغذاء، فإنّ النصّ المغربيّ امتدّ إلى التّمر البسكري، والجوز، والشحم، واللوز الحاحي، والزيت، والعسل، والحناء، والسمن، والتين أو الكرموس اليابس.

ويختلف النصان أيضًا في أسماء العملة المستعملة للتسعير وفي الكيل، ففي النصّ التونسي استخدم الدينار وكُسوره، والناصري وكسوره، أيضًا، ووحدة الكيل المشار إليها بُدْرَة هي الأردبّ.

وأمّا النّصّ المغربي فقد استخدم للسّعر: المثقالَ، والأوقيّة، والدّرهم، والكبير؛ وللكيل الغرارة والقنطار والرطل.

ويمتاز النّص المغربي إلى جانب التّفصيل والتّنوع، بمتابعة تغيّر الأسعار أثناء الشّهر الواحد، حسب وضع العرض والطّلب كما يبدو.

وللتصوّر والمقارنة نشير إلى أسعار شهريْ الربيعين لسنة 1048هـ (1638م) المذكورة في دفتر تونس، وهي: «سعر القمح من سبعة إلى ثمانية والشّعير من ثلاثة إلى ثلاثة وربع».

ونذكر أنّ الأسعار المطابقة للشهر نفسه من كرّاس أسعار المغرب، يرد فيه:

«القمح من اثنين وعشرين أوقيّة إلى ثلاث [وعشرين] أوقية للغرارة.

والشّعير من خمس أواق للغرارة إلى أربع أواقٍ ونصف.

وفي محلّه السّمن بسبع ثُمانيات للرّطل.

والحنّة باثنين وخمسين درهمًا للرطل؛ وفي العشر الأوسط منه: الحنّة بخمسين درهمًا غير درهمين للرّطل.

والسّمن بأربعة وخمسين درهمًا للرّطل.

والعسل بنصف أوقيّة غير أربعة للرّطل، وفي العشر الأوسط: العسل بأربع ثُمانيات للرّطل.

وفي الخامس عشر: الحنّة بنصف أوقيّة وأربعة دراهم.

وفي العشر الأواخر: القمح الجيّد بثمانية عشر أوقيّة للغرارة.

والسّمن باثنتين وخمسين درهمًا للرّطل.

واللوز الحاحي بثمانية وعشرين للرّطل.

والحنّة بنصف أوقيّة.

والزّيت بأربعة عشر درهمًا للرطل.

والخالص بتسعة أواقٍ غير ربع للقنطار، والمقيم بسبع أواق ونصف للقنطار».

هذا وكلا النصّين المتعاصرين يكونان موضوعًا مشتركًا للبحث، بالإضافة لما جاء متناثرًا في ثنايا كتاب المؤنس لابن أبي دينار، (انظر مثلاً منه 192، 197).

وقد تردّدَتْ في ثنايا هذا المجموع ثلاثة أسماء لها صلة به، هم:

- أبو العبّاس أحمد بن أبي محمد عبد الكريم المرساوي.

- محمد عنان.

- محمد بن منصور قُشُور الجبالي

- الأوّل كان على تقدير النّفقات في تونس، ونسبته إلى المرسي، لعلها مرسي جرّاح؛ لم تذكره كتب التّراجم فيما أعلم، وقد كان حافظًا لوثائق الأسعار قبل عصره. وكانت مسجّلة بخطّه من سنة 981هـ (1573م) إلى آخر عام 1010هـ (1601م)، وأخذ عنه الشّيخ محمد قُشور، وهو الذي دفعه ليقوم بوظيفة تقدير النّفقات من بعده، وأملى عليه أماليه مدّة ستة أشهر من مرضه، وكانت وفاته أوائل صفر عام 1012هـ (1603م)، ولم يُؤْثَر له كتاب، ولم يعرف مدفنه.

- الثّاني هو محمد عنان، لعله من جزيرة جربة، [400 كم جنوب شرق العاصمة تونس]، وهو كتاب المجموع بخطّه، وصاحب الحواشي التاريخيّة المسجّلة على النصّ، إمّا نقلاً أو إنشاءً. وقد ذكر كاتبُ دفتر الأسعار المرتّب على الشّهور «النصّ ب»، في مقدّمته أنّه لازم الشّيخ محمد قُشور الذي ألحّ عليه في أن يقوم بمهمّة تقدير النّفقات ويكون خلفًا له، فقبل؛ وعندما اعتزم الشّيخ على الخروج إلى الحجّ أخرج له ما لديه من وثائق؛ منها دفترٌ يحتوي على اختلاف أثمان الطّعام مرتّبًا على الشهور «النّص ب» مبدؤه شهر رجب سنة 981هـ (1573م) إلى محرّم فاتح سنة 1011هـ (1602م) من تدوين الشّيخ أبي العبّاس أحمد بن أبي محمد عبد الكريم المرساويّ، وما بعده من تدوين الشّيخ محمّد قُشور نفسه.

وإذا ذكرنا أنّ دفتر الأسعار تنتهي بياناته في شهور سنة 1053هـ (1643م)، وأنّ الشّيخ قُشور قد توفي في شهر شعبان سنة 1015هـ (1606م)، فهل كانت أسعار بقيّة السّنوات من تدوين محمد عنان هذا؟ ولو أنه لم ترد إشارة لذلك قبل السنة المذكورة، حيث يمكن أن يكون الشّيخ قُشور قد انقطع عن المباشرة قبل وفاته بمدّة، ويظلّ ما ورد في حاشية صفحة 58 أمام شهر صفر من سنة 1024هـ (1615م) وفيها: «في أربعة عشر منه توفي الشّيخ سيدي قاسم عنان رحمة الله عليه»، وفي حاشية صفحة 59 أمام شهر ربيع الأوّل الذي يليه؛ وهذا مبدأ العبد الفقير إلى الله تعالى محمد عنان لطف الله به؛ ويبدو هذا مثيرًا لبعض التوقّف والغموض؛ فهل كاتب ديباجة الدّفتر الذي تَلا الشّيخ قُشور في وظيفة النّفقات بتكليف منه، هو الشّيخ قاسم عنان، المتوفى في صفر 1024هـ (1615م)، وجاء بعده قريبُه محمد عنان الذي ابتدأ عمله في ربيع الأوّل من السّنة نفسها، وظلّ في موقعه طويلاً حتّى جمع المجموع بخطّه، وأنهى نَسْخه كلّه أو «الغنية» وحدها يوم الثلاثاء شوال عام 1502هـ (1642م)، ووقف في دفتر الأسعار عند أسعار سنة 1053هـ (1643م).

- والثّالث هو محمد بن منصور قُشور الجبالي، يرتبط اسمه بعمل تأليفي واضح، هو رسالة «غُنْية ذوي الحاجات في معرفة تقدير النّفقات»، وقد تقدّم التّعريف بها.

وطالع الرّسالة صريح في نسبتها لكاتبها الذي يستهلها بقوله: «يقول عبيد الله... محمد بن منصور قُشور الجبالي»؛ والنسخة بخطّ محمد عنان كما أسلفت؛ وهي أقدم النّسخ المعروفة. وهناك إشكال في صحّة نسبتها إليه، أشار له الباحثان المحقّقان الأستاذ العروسي المطوي، والأستاذ بشير البكوش، نقلاه ممّا ورد في آخر نسخة هذه الرّسالة المخطوطة، والمحفوظة في مكتبة المرحوم الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب، وفيها: «مصنّفه الشّيخ سيدي قاسم بن عنان (كذا) أخبرني بذلك الشّيخ سيدي بن الشّيخ، المفتي بتونس» (كتاب العمر 2: 414، وترجمة ابن الشّيخ في ذيل بشائر أهل الإيمان 203، المؤنس 298).

وبعد انتهاء الرّسالة في صيغتها التّامةّ، جاء بآخرها ما نصّه:

«مصنّفه الشّيخ سيدي الحاج قاسم بن عنان، كَذا أخبرني بذلك سيدي محمد بن الشّيخ المفتي الآن. هذا دفتر الأسعار بتونس المحميّة مبدأه (كذا) من عام 1074هـ/ 1663م».

وبعد البسملة، ملخّص متقطّع من محتوى رسالة الشّيخ قُشور، يقرّر فيه ما ذكر عليه العمل في البلاد التونسيّة، من أنّ الخلق على ستة أقسام: ضعيف لاصق، وضعيف، وقريب الحال، ووسط، وغني، ومتسوّلون. ثم يورد بإيجاز نفقة توسعة المواسم في العيدين، ويوم عاشوراء، والميلاد، والنَّفْساء، وما جاء في نفقة الأتراك واليهود.

وآخر ما تضمنته الصفحتان: «الحمد لله ولا حول ولا قوة إلّا بالله العظيم أوائل صفر عام 1110هـ/ 1698م». وتحته:

«الحمد لله: هذا التّصنيف في تقدير النّفقات المرقوم ختمه أعلاه أخبرني شيخنا سيدي محمد بن الشّيخ المفتي الآن بتونس، أنّه تصنيف الشّيخ سيدي الحاج قاسم بن عنان التونسيّ، وهو معمول به عندهم».

وفي هذا شبهة وخلط أشاعتهما مقولة الفقيه محمد بن الشّيخ (المتوفى سنة 1121هـ/ 1709م).

والوجْهُ في الموضوع، أنّ نسبة الرّسالة للشّيخ قُشُور الجبالي، ثابتة، لما يلي: أنّ نسخة محمد عنان التي جاءت بآخر مجموع الأستاذ المنوني، مستهلّة باسمه مضبوطًا بالحركات كما تقدّم؛ وذكر فيها الأسْباب التي دعته لتدوين عمله.

أنّ محمد عنان أو قاسم عنان، يذكر في مقدّمة دفتر الأسعار (ب) أنّ الشّيخ محمد قُشُور هو الذي دعاه لوظيفة تقدير النفقات قبل خروجه إلى الحجّ، وأنّه أخرج إليه بعد قبوله المنصب بعض موادّ العمل، ومنها رسالة «الغُنْية» له، وأفرط في تقريظها، ثمّ فصّل ما رتّبت عليه الرّسالة من مقدّمة وأبواب ستّة وخاتمة. وبالَغَ في تحلية المصنّف بأنّه «آخر العلماء الأعلام في الدّيار الإفريقيّة؛ وبقيّة مفتيي الأنَام في البلاد التونسيّة».

وأنّ لا تطرُّقَ الوهم للفقيه محمد بن الشّيخ جاء - فيما أقّدر - من أنّ النّسخة التي اطّلع عليها كانت مثل نسخة المرحوم عبد الوهّاب، غير مستفتحة باسم المؤلّف كما هو الحال في نسخة عنان؛ وربّما وجَد في المرفقات المصاحبة لها من دفاتر الأسعار اسم قاسم عنان، فتوَهّم أنّه صاحب العمل.

أمّا عن تقدير وفاته بسنة 1030هـ (1620م)، فيصحّحه ما ورد في الحواشي التاريخيّة المثبتة أمام شهور الأسعار في الدفتر (ب) من المجموع (ص 44)، من أنّه توفّي على التحديد يوم الأربعاء 28 من رجب سنة 1015هـ (1606م)، وكان بَدَأ رحلته إلى الحجّ، فمات وأعيد جثمانه إلى تونس يوم 20 شعبان، ودفن في سيدي ابن جودان.

هذا ولم نقف على ترجمة أصليّة مخصّصة باسم الشّيخ محمد قُشُور، ولا على أيّة بيانات أخرى تفيدنا في معرفة مراحل من حياته، فقد ورد اسمُه، للمرّة الأولى - فيما أعلم. في سياقٍ تفاضُليّ لابن أبي دينار، وهو يذكر الشّيخ سالم النّفاتي الذي كان مفتيًا أوّلَ الدولة المراديّة، ومعاصرًا للشّيخ قاسم عظوم، والشّيخ محمد قُشُور (المؤنس 278).

ثمّ ذكره الشّيخ محمد مخلوف في ترجمة قصيرة، انتزع مادتّها من رسالته «الغُنْية»، فسَمّى فيها شيخه محمد بن عبد الكريم المرساويّ، وقال إنّه لم يقف على وفاته (شجرة النور 292 رقم الترجمة 1118).

ثم وردت له ترجمة أخرى قصيرة كتبها المرحوم حسن حسني عبد الوهاب في كتاب العمر (2: 413) لم يزد فيها على ما أورده مخلوف، ثمّ رجّح أنه كان حيًّا سنة 1030هـ (1620م)، لأنه أدرك الطّاعون الجارف الّذي اجتاح تونس ذلك العام! وفيه مات أبو الغيث القشّاش؛ وسمّى من أعماله رسالة «غُنْية ذوي الحاجات، في تقدير النّفقات»، وقال: إنّها ممّا أملاه عليه شيخه أحمد بن عبد الكريم المرساويّ لمّا هجم الطّاعون على تونس، وخشي ضياع ما أملاه شيخه، فأخرج هذا التأليف للوجود.

وقد قدّمتُ التّاريخ الضّابط ليوم وشهر وسنة وفاته في 1015هـ (1606م)، أي خمسة عشر سنة قبل وفاة أبي الغيث القشّاش؛ والوباء الّذي وردت الإشارة إليه في نُصوص المجموع هو ما سمّاه أهل الحاضرة بالفناء الأعظم، وكان انتشاره سنتي 1013 و1014هـ (1604 و1605م).

وقد اجتمعت على النّاس آنذاك ثلاث دواهٍ: الوباء والغلاء وتغيير السكّة (المؤنس 192)، وفي دفتر الأسعار أنّ سعر القمح بلغ ثلاثة عشر دينارًا للإردب سنة 1013هـ (1604م)، وكان في السّنة التي قبلها من خمسة ونصف لسبعة.

أمّا ما أملاه عليه شيخه ابن عبد الكريم المرساوي، فهو كما يتأكّد من فحص النّصوص، أنّه لم يتجاوز ما في بعض دفتريْ الأسعار لوقته، وبعض الضّوابط الفقهيّة العامّة التي استعملت ولا شكّ في نصّ «الغُنْية». ولعلّ من أسباب ما ذهب إليه شيخنا عبد الوهاب رحمه الله هو النسخة التي كانت بين يديه، والخالية من البيانات المساعدة على تحقيق ما يتّصل بالمؤلّف.

ومع أهمية وميزة رسالة «الغُنْية» التي أشرت إليها، وما تفيده في جوانب من التّاريخ غفلت المصادر عن الإفادة بها، فقد كان الشّيخ قُشُور فقيهًا متواضعًا، أتقن تقدير النّفقات بفضل ما تلقّنه وما كان بين يَديْه من أَدوات العمل التي ورثها، وكانت بضاعته في تقرير مسائل الفقه وفي الأداء والتّعبير وصحّة اللغة، بضاعةً مزجاة كما تقدّم، وقد قارنت عمله بعمل فقيه آخر قريب العصر منه، أُسْند إليه النّظر في تقدير الفروض بمدينة المريّة، هو علي بن محمد بن علي بن باق، فكتب رسالة جيّدة سمّاها «زهرة الرَّوْض في تلخيص تَقدير الفَرْض»، وفرغ منها يوم الخميس 27 رجب الفرد عام 908هـ (1502م)، وفيها أوسعُ التفاصيل عن المكاييل والموازين، مع العرض الدّقيق لأقوال فقهاء المالكيّة ومناقشتها. ويبدو أنّ هذه الرّسالة عُرفت في تونس من ابن عبد الكريم شيخ الشّيخ قُشُور أو منه خاصّة، لأنّا نجد بَعْض نُصوصها مدرجة في «غُنْية ذوي الحاجات».

وبعد، فقد استأثر هذا المجموع باهتمامي وقتَ تلقّيتُه، وقدّمت عنه عرضًا في ندوة للمؤرّخين التونسيين بمدينة الحمامات، تحدّثت فيه عن أهمية هذا الكشف؛ ولم أفتأْ منذئذ أبحث عن نسخة موازية أخرى لكامل محتوى المجموع، فلم أوفَّق. باستثناء رسالة «غُنْية ذوي الحاجات» المنتشرة نسخُها في غير موقع (انظر عنها: كتاب العمر 2: 413؛ الفهرس الشّامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط، الفقه وأصوله 6: 458، إشراف إبراهيم شبُوح)، فاقتصرت على إخراجها مقروءة منفردة بعد مقابلتها بنسخة جاءت بآخر الجزء الرابع من كتاب المعيار للونشريسي، وهي من مخطوطات أستاذنا حسن حسني عبد الوهاب رحمه الله، رقمها بدار الكتب الوطنية 18349، وهي نسخة تونسية متأخرة النّسخ، قد تكون كتبت كما سجّل بآخرها أوائل صفر 1110هـ (1698م)، أو يكون هذا التاريخ على الأرجح هو تاريخ النّسخة التي انتسخت منه؛ خطها كثير التقوير، والفروق بينها وبين الأصل المعتمد (نسخة المنّوني) قليلة، وليس لها ميزة تُذكر، وقد اكتفيت بها للائتناس، والتأكّد من التّطابق مع نسخة محمد عنان التي نقلَها من نسخة المؤلّف.

وفي النسختين - كما يلاحظ - يكثر الخطأ النحوي، مما دَعا للتدخل لتقويم الإعراب حتى لا يختل المعنى القريب؛ وتكثر التعابير اللغوية غير القويمة، مع كآدة الجمل غير المفصحة، وتكلّف السجع أحيانًا، وكل هذا ليس كما يبدو من إفساد النسّاخ، وإنما هي ثقافة واضع الرسالة الذي قُلتُ إنّ بضاعته مزجاة.

&

ولقد واجهتني في معالجة هذا النّص مشكلتان:

- ضبط القيمة الحقيقيّة للعملة المتداولة وقت كتابة النّص، والمعتمدة معيارًا للأسعار.

- التّعريف بالمسمّيات الخاصّة بالكسوة والفراش والماعون والمكاييل والعادات، وقد اندثر معنى أكثرها في تونس نفسها، ودخلت في تاريخ الفنون والتّقاليد الشّعبيّة.

وقد عالجت الصّعوبة الأولى بالوقوف على مسكوكات العصر التي تحمل تواريخ الحقبة ذاتها، وذلك بفضل جوامع المسكوكات المعتمدة في تاريخ السكّة التونسيّة، وتوجد أعيانها محفوظة في المتحف الوطني بباردو.

واستعنت على الصعوبة الثانية باستقصاء ما في المعاجم وملحقاتها، وما وسعته ذاكرة بعض الشّيوخ الذين أدركوا بقاء بعض المسمّيات، وأسماء أسواق بعض الصناعات التي انقضى اسمُها وبقي رسمُها، مثل سوق الشّبارليّة بالقيروان، المختص بصناعة الشِبْرِلّة التّي لا توجد اليوم.

وكان عليّ أن أعرض حصيلة هذه التّعريفات هنا، إلاّ أني رأيت أن أقتصر في هذه المرحلة على نشر نصّ «الغُنْية» على الصّورة التي هيأته عليها؛ وأستبقي العملَ الجامع للنصّ كلّه كاملاً بشرح غوامضه عند نشره مجمّعًا.

وأكتفي بأن أردف النّص بقائمة للمسميّات الواردة فيه مضبوطة بالحركات حسب النُّطق بها.

&

وعليّ واجب شكر أؤدّيه للزّميلين الباحثينْ، الأستاذ حامد العجّابي والأستاذ النّاصر البَقلوطي، الّلذيْن أفدتُ من مراجعتهما حول المشاكل المعترضة؛ وللباحث المجدّ المهدي الرواضية، الّذي أعان على مُقابلة النّص ومراجعة طباعته.

وخالص الشّكر وأجزله لمعالي المفكّر العالم الشّيخ أحمد زكي يماني، الّذي قام على عوائده النبيلة من الفضل والأريحيّة وتقدير الرّجال، فعبّر بلَفْتته الكريمة الوفيّة بتخصيص هذا الكتاب التذكاري للفقيد الكبير والصديق العزيز، الأستاذ الدكتور يوسف حسين إيبش، الّذي ذهبَتْ بذهابه جملةٌ من القيّم والخِلال النّادرة، يرحمه الله.

والثناء أطيبُه للصّديق البحّاثة الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت، الّذي لم يأل جهدًا في إنضاج هذا العمل والجدّ في ملاحقته، ليتطابق مع مَنْزلة المكرِّم والمكرَّم.

ولواهب العقل الحمدُ بلا انْتهاء.

إبراهيم شبوح

[1] مصدر عامي من قصّ بمعنى قطع، تعني شراء قماش الكسوة، الذي يقطعه البزّاز، يستعمل إلى اليوم، [قصّ جبّه، قَصّت تَبْديله].

[2] انظر حسين خوجة (ت: 1169هـ/ 1756م): ذيل بشائر أهل الإيمان بفتوحات آل عثمان، تحقيق الطّاهر المعموري - الدّار العربيّة للكتاب، ليبيا - تونس 1975م ص 78، ومحمد بن أبي القاسم، ابن أبي دينار (ت: نحو 1110هـ/ 1698م)، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس - تونس 1286هـ، ص178.

| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، . 259-293 |