محمد عدنان البخيت

***

إلى العالمِ المُعلِّمِ سادن التُّراثِ العربيِّ

الأستاذ الدكتور صلاح الدّينِ المنجِّد- حفظه الله

***

تشير المصادر الجغرافية وكتب الأنساب إلى استيطان مبكر قبل الإسلام لعشائر لخم وجذام منذ مطلع القرن الرابع الميلادي في فلسطين، وتفيد أيضًا ان منطقة بيت لحم وجوارها بما في ذلك منطقة الخليل كانت مأهولة بعشائر لخم وجذام1 وكان هذا الاستقرار متزامنًا مع إعلان الدولة البيزنطية الديانة المسيحية ديانة رسمية للإمبراطورية. ومن هنا نلاحظ اهتمام الإمبراطور قسطنطين ووالدته هيلانة بالأماكن المسيحية المقدسة في فلسطين، ومنها بيت لحم مهد السيد المسيح، حيث تم إنشاء كنيسة حوالي 330م تعتبر من أقدم الكنائس التي احتفظت بشكلها الأول وبخاصة في هياكلها وقبتها إلى يومنا هذا. وكان طبيعيًّا أن تعنى المصادر العربية الإسلاميةعلى نطاق كتب الرحلات والمزارات والفضائل2 بهذا الموقع، حيث يشير القرآن الكريم إلى مولد السيد المسيح بن مريم عليه السلام في هذا المكان، ويرد ذكر شجرة النخل كآية من آيات الله سبحانه وتعالى3 لأن المنطقة لم تكن مناسبة لزراعة النخيل، كما يجيء حديث نبوي، برواية أبي هريرة، أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) في إسرائه إلى بيت المقدس نزل بيت لحم، وصلى4 ركعتين حيث ولد أخوه عيسى5.

وتذكر بعض الروايات أن الخليفة عمر بن الخطاب عند سفره إلى بلاد الشام وذهابه لاستلام مدينة القدس سنة 16/ 637، جاءه راهب من بيت لحم وذكره بأنه يحتفظ بأمان على بيت لحم من عمر نفسه، وعندما أظهره أقر عمر بصحة هذا الأمان. وتذهب الرواية إلى أن عمر بن الخطاب قال: «ولكن لا بد في كل موضع للنصارى أن نجعل فيه مسجدًا» فقال الراهب: «إن في بيت لحم حنية مبنية على قبلتكم فاجعلها مسجدًا للمسلمين ولا تهدم الكنيسة». ووافق عمر بن الخطاب على ذلك، فإذا ما صحت الرواية أنه زار بيت لحم فإنه صلى في تلك الحنية واتخذها المسلمون مسجدًا وجعل على النصارى إسراجها وعمارتها وتنظيفها، ولم يزل المسلمون منذ ذلك التاريخ يقصدون هذه الحنية ويصلون فيها ويقدمون الزيت لإيقاد المسجد. ولكن سعيد بن البطريق (ت 357/ 968) يقول إن المسلمين قد خالفوا عهد عمر، وأنهم قد قلعوا الفسيفساء من الحنية وكتبوا فيها ما أحبوا وجمعوا الصلاة وأذّنوا فيها، بل فعلوا مثل ذلك في الدرجة التي كانت على باب كنيسة قسطنطين وأخذوا نصف دهليز الكنيسة المذكورة وبنوا فيه مسجدًا سموه باسم مسجد عمر، ويذكر ياقوت الحموي أن الفرنجة عندما احتلت بيت لحم لم يعتدوا على الحنية6.

وإذا ما عدنا إلى المصادر التاريخية المتوافرة لدينا وجدنا أن المعلومات التاريخية عن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور وجوارها شبه معدومة. وأن تاريخ بلدة بيت لحم هو امتداد للأحداث في مدينة القدس الشريف. وإذا ما نظرنا إلى فترة الحروب الصليبية فإن الإشارات تؤكد تعاون أهالي بيت لحم من النصارى مع الصليبيين الفرنجة عندما كانوا بالرملة وتشجيعهم على احتلال المدينة، وأثناء حصار الصليبيين لمدينة القدس قام المسلمون بتدمير البرك ورمي الجيف في مصادر المياه، فبادر نصارى بيت لحم إلى إرشاد الصليبيين إلى مصادر مياه بديلة، وكانت بيت لحم قد سقطت بأيدي الفرنجة بعيد احتلال القدس في 492/ 1099، وكان سقوطها على يد القائد الصليبي تنكرد Tancred. وفي كنيسة المهد توّج كل من ملكي القدس الصليبيين بلدوين الأول (ت 512/ 2 نيسان 1118) وبلدوين الثاني (ت 525/ 21 آب 1131)، وأصبحت بيت لحم مقر أسقفية Bishopric ومحصنة بقلعة جديدة7وكان في ذلك إنعاش للبليدة كما يصفها ياقوت، وعندما وقع صلح الرملة في 21 شعبان 588/ 1 أيلول 1192 بين صلاح الدين الأيوبي وملك الإنجليز رتشارد قلب الأسد، كان من الشروط السماح للنصارى السوريين والراهبين من اللاتين وأعوانهما الوصول إلى كنيسة المهد وإقامة الصلوات في ذلك المكان8. ونلاحظ أن الإشارة تأتي موجزة عن بيت لحم وأعمالها في فترة الحرب ما بين الأيوبيين ومن بعدهم المماليك والصليبيين، وإنها كانت ضمن المناطق التي سلمت للصليبيين في عهد الملك الكامل وأعيدت بعد ذلك، ونلاحظ أيضًا أن ذكرها في كتب السير والموسوعات كصبح الأعشى وغيره يأتي عرضًا مثل القول «بيت لحم وأعماله وبلاده»9. ولكن مؤرخ القدس والخليل القاضي مجير الدين العليمي الحنبلي يذكر في أحاديث سنة 856/ 1452 أنه تم هدم البناء المستجد في بيت لحم وكان ذلك ضمن حملة كبيرة ضد النصارى في القدس وبيت لحم. وفي سنة 881/ 1466 جاء مرسوم شريف من القاهرة بالقبض على الإفرنج المقيمين بدير صهيون وبيت لحم وكنيسة القيامة، وأن يجهزوا إلى الأبواب الشريفة على أثر أسر الإفرنج لأربعة من أبناء الإسكندرية نقلوهم معهم إلى بلادهم10. وأن الحجاج والسكان النصارى من أهالي البلاد كانوا يزورون الكنيسة ويقدمون لها النذور ويوقدون فيها المصابيح ويزينونها، عندما حاول الرهبان الفرنجة المسؤولون عن كنيسة المهد منع السكان المسيحيين من أهل الذمة والزوار المسلمين من تعليق القناديل نرى أن السلطان العثماني أحمد الأول (1603- 1617) يرسل حكمًا شريفًا بتاريخ 1018/ 1609 يأمر فيه قاضي القدس بالتدخل لإيقاف الرهبان، وأن يسمحوا بتعليق القناديل وأداء الصلوات، وبعد سنتين (1019/ 1611) يأمر السلطان بفتح بئر كنيسة المهد أمام السكان للسقاية منه11كما يشار أيضًا إلى ظاهرة انتشار الأديرة في محيط منطقة الدراسة وعلى امتداد ضفتي نهر الأردن وعلى حوافه البرية شرقي منطقة الخليل وجوارها، كما يتضح ذلك من كثرة ذكر أسماء الأديرة في دفاتر التحرير (الأراضي) العثمانية، ومن أهم هذه الأديرة دير مار سابا إلى الجنوب الشرقي من بيت لحم12.

ويلاحظ كثرة المقامات في محيط المدينة مثل مزار راحيل وقبر داوود وسليمان في بيت لحم بالإضافة إلى المزارات في بلدة حلحول وفي مدينة الخليل. وقد ورد في المعاهدات التي عقدها المسلمون مع الفرنجة ذكر «بيت لحم وأعماله وبلاده» مما يدل على المنزلة الخاصة التي كانت تتمتع بها تلك البلدة التي لم تصل إلى مستوى المدينة، وجل ما يذكر عنها أن غالبية سكانها من المسيحيين. ويذكر هنا أن كنائس المسيحيين من الأرثوذكس والملكانية والكاثوليك والأقباط والأرمن والسريان كان لها حضور. وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر قسّمت كنيسة المهد بين أتباع هذه الكنائس على أثر سرقة النجمة من داخل الكنيسة عام 1847 وما تبعها من حرب القرم التي كان من نتائجها تنظيم حقوق مختلف المذاهب الكنسية في كنيسة المهد، وتحت إشراف المسؤولين العثمانيين، فيذكر القاياتي (ت ح 1320/ 1902) عند زيارته للدير سنة 1302/ 1884 ما يلي: «ورأينا في الدير كثيرًا من طوائف النصارى يدخلون طائفة بعد طائفة ومعهم الحرس من عساكر الدولة خوفًا من وقوع بعض فشل أو خلل»13. ونجد أن الرحالة المسلمين قد أعجبوا بالكنيسة بناءً وهيكلًا وقبةً وأطنبوا في وصفها، وأشاروا إلى عدد الزوار من بلاد بيزنطة الروم والفرنجة إليها وإلى الأموال التي كانوا يتبرعون بها في سبيل الحفاظ عليها وإدامتها بالإضافة إلى الإنفاق على المجاورين بها من الرهبان والفقراء، فقد وصفها المقدسي بقوله: «بها كنيسة ليست بالكورة مثلها»14.

وبالرغم من أن الشريف الإدريسي لم يزر فلسطين إلا أنه- كما يبدو من خلال وصفه التفصيلي والمبدع- كان قد استقى معلوماته عن بيت لحم من الرحالة أو الحجاج النصارى الذين زاروا الموقع وزودوا الإدريسي بالمعلومات التالية:

«… وبيت لحم هناك كنيسة حسنة البناء متقنة الوضع فسيحة مزينة إلى أبعد غاية، حتى أنه ما أبصر في جميع الكنائس مثلها بناءً، وهي في وطأة من الأرض ولها باب من جهة الغرب وبها من الأعمدة الرخام كل مليحة، وفي ركن الهيكل في جهةالشمال المغارة التي ولد بها السيد المسيح، وهي تحت الهيكل وداخل المغارة المزود الذي ولد فيه، وإذا خرجت من بيت لحم ونظرت إلى المشرق منه كنيسة الملائكة الذين بشروا الرعاة بمولد السيد المسيح»15.

ومثل ذلك ما ذكره أبو الحسن علي بن أبي بكر الهروي (ت 611/ 1214) «وبهذه الكنيسة آثار عمارة عجيبة من الرخام والفص المذهب، وتاريخ عمارتها يزيد على ألف ومائتي سنة منقور في الخشب لم يتغير إلى زماننا هذا، وبه موضع النخلة المذكورة في القرآن العزيز ]وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ…[ [مريم: 25]، وبه محراب عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم تغيره الفرنج إلى الآن»16، وجاء الرحالة المسلمون على ذكر الكنيسة والمجاورين والقرابين فقد أشار إليها الرحالة الفارسي الإسماعيلي ناصري- خسرو سنة 1047 «مكان للنصارى يعظمونه كثيرًا ويقيم بجانبه مجاورون دائمًا ويحج إليه كثيرون اسمه بيت لحم. وهناك يقدم النصارى القرابين ويقصده الحجاج من بلاد الروم، وقد بلغته مساء اليوم الذي قمت فيه من بيت المقدس»17، ويزيد على ذلك محمد بن عبد الله ابن بطوطة (ت 779/ 1377) إذ يذكر أنه زار المكان «وعليه عمارة كثيرة والنصارى يعظمونه أشد التعظيم ويضيفون من نزل به»18.ولعل وصف الشيخ الأزهري محمد بن عبد الجواد القاياتي المصري (ت ح 1320/ 1902) للضيافة التي قدمت له في دير بيت لحم عند زيارته لها سنة 1302/ 1884- أوفى الأوصاف عن كرم القائمين على «المسافر خانة» دار الضيافة، حيث يقول القاياتي: «ثم أن الرئيس أمرنا المسافر خانة المعدة للمسافرين فدخلنا فيها فوجدنا فيها لكل واحد تختًا وناموسية وكرسيًّا للجلوس وكرسيًّا آخر عليه شربة ماء وطشت وإبريق للوضوء. ثم دعينا لتناول طعام العشاء فنزلنا لأودة [غرفة] فرأينا فيها طرابيزة [طاولة] وعليها أنواع الطعام من لحوم وأطبخة وحلواء فأكلنا ورجعنا إلى محلنا الأول ونمنا إلى الصباح ثم خرجنا خارجالدير»19.

ويورد مؤرخ القدس والخليل، مجير الدين العليمي الحنبلي، معلومات تفصيلية عن كنيسة بيت لحم حيث يشير إلى ثلاثة محاريب مرتفعة في الكنيسة، واحد منها موجه إلى القبلة والثاني إلى الشرق والثالث إلى جهة الصخرة الشريفة «وسقفها خشب مرتفع على خمسين عمودًا من الصخر الأصفر الصلب غير الصواري المبنية بالأحجار وأرضها مفروشة بالرخام وعلى ظاهر سقفها رصاص في غاية الإحكام»20.

تزودنا مصادر الفترة العثمانية من كتب الرحالة ودفاتر التحرير (الطابو) وقيود الأوقاف بمعلومات واسعة وتفصيلية عن الحياة الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والدينية لمدينة بيت لحم، وكانت كنيستها الشهيرة قد استحوذت على اهتمام الرحالة والزوار لها في العصر العثماني.

ويشير الرحالة إبراهيم بن عبد الرحمن الخياري المدني (ت 1038/ 1628) إلى موقع الكنيسة المنخفض وإلى «أن الرخام كان مكسوًّا بصفائح الذهب المرصع بالفصوص، وقد غشوا المكان بستور الحرير وما يناسب ذلك.» ويزودنا بمعلومة مهمة مفادها وجود خان (نُزل) في تلك القرية أمضى فيه ليلته في بيت لحم21.

وهناك زيارتان للشيخ عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (ت 1143/ 1730) تذكران الموقع، أولاهما رحلته الموسومة بـ: الحضرة الإنسية في الرحلة القدسية التي قام بها سنة 1101/ 1690 والرحلة التالية الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز بدأها سنة 1105/ 1693 وانتهى من تدوينها في عام 1110/ 1698. ويلحظ الباحث أن الشيخ يورد المعلومات التي ذكرها الهروي بالإضافة إلى المعلومات التي تجيء عند العليمي وذلك إلى جانب إشارته إلى صلاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ببيت لحم في رحلة الإسراء والمعراج. وقد نظم الشيخ قصيدة من خمسة أبيات في الحضرة الإنسية تؤرخ لزيارته لكنيسة بيت لحم ويصف مهد سيدنا المسيح عليه السلام بقوله: «وعليه قناديل موضوعة من الذهب مشعولة في الليل والنهار، والمغارة مزينة بأنواع الأقمشة وأمتعة الديباج والنظار حتى أن مهبط رأسه عليه السلام غايص في الصخر، وقد ومّكوه بالذهب ووضعوا فيه الماء ورد للتبرك، وعليه القناديل الموقودة من الذهب في جميع الأوقات، ومكان جذع النخلة نقرة في الأرض صغيرة مزمكة أيضًا بالذهب وعليها القناديل من الذهب أيضًا مشعولة في جميع الحالات»22.

ويذكر في مقام آخر أنه ذهب لزيارة المسجد العمري وصلى فيه الظهر، ويشير أيضًا إلى أن نصف السكان مسلمون والنصف الآخر نصارى، وأن من عادة السكان صناعة المسابح من خشب الزيتون ويخرقونها على أنواع مختلفة ويبيعونها للزوار، ويضيف: «فوقفوا لنا على حافة الطريق وفي أيديهم أشياء كثيرة فاشترينا منهم نحن وجماعتنا لأجل التبرك ما يسّره الله تعالى وصحبناه معنا غلى الشام».

أما في رحلته الثانية، وكانت في 9 ربيع الأول سنة 1105/ 8 تشرين ثاني 1693، فقد أشار بشكل موجز إلى المعلومات الواردة أعلاه ولكن يعني بالرهبان الذين أضافوا الشيخ ورفاقه «بما تيسر من الزاد» «وأسمعونا فسه صوت الأرغولا فكأنهم استنطقوا شحرورًا وهازارًا وبلبلًا» وأوحى له ذلك بقصيدة نظمها في سبعة عشر بيتًا من بحر الرمل، منها23:

| قد سمعنا نغمات الأرغلا فسمعنا كل صوت مطرب صوت طنبور وسنطير معًا | وهو بالأرغون يدعي في الملا ضمن صوت واحد قد حصلا ورباب ثم مزمار تلا |

ويذكر العالم المقدسي الشيخ محمد الخليلي (ت 1170/ 1756) الذي زار بيت لحم سنة 1126/ 1714 برفقة الوالي رجب باشا، المسجد العمري، ويضيف: «وكانت النصارى كرهوا [كذا] مجيئه لبيت لحم وكأنهم كاتبوا بعض العظماء في ذلك… وسبب كراهتهم دخوله لبيت لحم ما أحدثوه من البناء والحصارات [الحصون] العظيمة المنيعة التي لا يوجد في بلادنا مثلها مع علمهم بدينه وصلاحه وعدم طمعه وإقباله على الدنيا ففزعوا من ذلك فزعًا شديدًا وقالوا لا بد أن يحل بنا أمرًا عظيمًا [كذا] فلم يلتفت إلى كفرهم وضلالهم ولم يدخل لهم الكنيسة ولا معبدًا وإنما نزل بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وصلينا به الظهر [25أ] جماعة… وكان قد نقل مطبخه العامر إلى بيت لحم «لأنه لم يكن يأكل كما جرت العادة من ضيافة النصارى، ويلمح أن السكان النصارى يعرضون على المسؤولين الأمور عن طريق التدليس بحجة الترميم وما هي في نفسها إلا تجديد ومعهم حجج من أهل الولاية» [6 أ] ويزيد بالوصف عن الكنائس والأديرة فيقول: «فلهم ]أي النصارى] من الخارج من الحصون المنيعة بيت لحم مشتملة على أربعة ديورة دمرها الله متظاهرة متلاصقة منظمًا [منضمًّا] بعضها لبعض مع كنيستها وموعد عيسى عليه الصلاة والسلام بحيث صارت كشيء واحد دير منها لطائفة الإفرنج ودير لطائفة الروم ودير لطائفة الأرمن ودير القبط والسريان، هذا من جهة جنوب بيت المقدس، وفيها أيضًا لهم دير مار إلياس دير حصين على طريق المتوجهة لمدينة السيد الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام» [26ب]24.

وقد استحوذ إنتاج أهل المدينة من المسابح والهدايا على انتباه الشيخ عبد الغني النابلسي ومن بعده على انتباه نعمان القساطلي25(ت 1328/ 1920) بعد زيارته لمدينة بيت لحم مرافقًا لبعثة كوندر26 لاستكشاف منطقة الخليل وما جاورها في عام 1875، حيث يشير إلى أن أهلها نحو ألف رجل (خانة) من النصارى وستين (خانة) من المسلمين. وقدر مجموعهم بأربعة آلاف نفس، ويشير إلى مقدرة رجالهم ونسائهم على التكلم باللغات دون أن يعرفوا القراءة. ولهم نشاط في الأسفار وبخاصة برسم التجارة حيث يعملون الصدف المنقوش والمسابح المختلفة الأجناس والأشكال، والكاسات المصنوعة من حجر موسى. كما يصف لنا إحاطة البساتين بها وأن أكثر أشجارها من الزيتون، وإن كانوا يدمنون المسكرات إلا انهم بعيدون عن المنكرات. أما عن مستوى التجارة المحلية فإن نساءهم يجمعن المحصولات والحطب لبيعه في القدس. وأما فيما يتعلق بالسكان المسيحيين فمن بينهم الروم واللاتين والبروتستانت وأن الغلبة العددية للروم وهم ثلاثة أخماس الجميع واللاتين ثلاثة أعشار أما البروتستانت فهم ثلاث خانات. ويذكر لنا بالتفصيل الكنيسة وهيكلها وقسمتها ما بين الروم والأرمن والسريان والقبط. ويشير بهذا الخصوص إلى الأعياد والملابس التي كان يرتديها الرهبان بالإضافة غلى الزوار من مختلف الطوائف. ويلحظ وجود مدرستين للاتين واحدة للصبيان وأخرى للبنات ومدرسة للروم وأخرى للبروتستانت وأنها تعلم العربية والفرنسية.

أما فيما يتعلق بالمياه فلا يوجد فيها نبع والناس يعتمدون على مياه الأمطار يجمعونها في آبار أو على ما يصلهم من برك سليمان27. أما عدد دكاكينها فكان خمس عشرة لبيع البضائع ودكاكين أخرى لشغل الكنادر والأحذية وفيها مستشفى (خستخانة) وجميع بناياتها من الحجر الأبيض وبعض البيوت كان من أربع طبقات، ثم يذكر وجود دواوين جميلة في الطوابق العليا في مثل هذه البيوت. ويستفاد من قرار صادر عن رئاسة الوزراء في شباط 1880، بوجود مدرسة في قصبة بيت لحم التابعة لسنجق القدس، أنشأها الخواجا مولر الألماني (Mueller) وأن الدولة تجنيالعشر عن مساحة الأرض التي تشغلها المدرسة وجاء قرار مجلس الوزراء إلى متصرف القدس بأخذ «إجازة زمين» عن كامل الأرض التابعة للمدرسة وهذه الإجازة تعادل قيمة عشر ربع الأراضي المقام عليها المدرسة والبساتين التابعة لها28. ومع نهاية القرن 19 بدأت دفاتر الكنيسة تزودنا بأوامر سلطانية موجهة إلى متصرف القدس بإنشاء كنائس أو مدارس أو مستشفيات. واللافت للنظر أن بعض أراضي الوقف قد حولت إلى أراضي مقاطعة وتؤجر من أجل إقامة مثل هذه المنشآت، وعلى سبيل المثال: صدر حكم سلطاني سنة 1303/ 1884 إلى متصرف القدس الشريف رؤوف باشا يتضمن المواقفة السنية على إقامة كنيسة مع عدة أبنية للطائفة البروتستانتية المقيمة ببيت جالا تابعة لسنجق القدس. ويشير هذا الحكم إلى أن عدد السكان 116 شخصًا وأنهم جميعًا من غير المسلمين، وأن قسمًا من الأبنية حول الكنيسة سيخصص لتعليم الأطفال الذكور والإناث وإقامة المعلم والراهب: «إن هذه البنية سوف تقام فوق قطعة أرض من أراضي الوقف يجري تحويلها إلى نظام المقاطعة مقابل 50 قرشًا سنويًّا»، ويحدد الحكم طول الكنيسة وعرضها وارتفاعها، وأن عدد الغرف ثلاث»29.

وفي العام التاي 1304/ 1887 يقدم راهب الطائفة البروتستانتية الألماني طلبًا لإنشاء مستشفى لمعالجة المرضى من أهالي بيت لحم وبيت جالا فوق «دونم مقاطعة معلوم الحدود»، ووافق مجلس الوكلاء واقترنت موافقته بإرادة السلطان شريطة أن لا يتجاوز الراهب المقاسات التي حددها الحكم وأن لا لا يستقبلوا مرضى «من غير الطائفة المذكورة أو بالدعاية والضغط على الناس للدخول في المذهب البروتستانتي»30.

وبعد ذلك بسنتين يجيء حكم سلطاني لمتصرف القدس لإقامة كنيسة للزوار البروتستانت في بيت لحم، حيث ستقوم «فوق قطعة أرض توجد في محلة الإسلام»، وأن هذه المحلة «تضم العديد من المباني والعرصات اشتراها المسيحيون واستملكوها هناك منذ زمن وأنه لا يوجد هناك الآن إلا نزل صغير يرجع إلى المسلمين، وأن إقامةالكنيسة هناك سالمة من المحاذير». ولقد وافق مجلس الوكلاء على الطلب وصدرت الإرادة السنية بأن يطبق نظام المقاطعة على العرصة المذكورة وأن تنفذ المقاسات المحددة لها31.

ونلحظ في سنة 1904 أن المؤسسات الألمانية الخاصة بطائفة البروتستانت في قرية بيت ساحور طلبت الترخيص لإقامة مدرسة على قطعة أرض يتصرف بها ألماني يدعى أمانويل تنجير، فجاءت الموافقة على إقامة مبنى المدرسة وبقيت الأرض تستخدم كحديقة مقابل بدل فراغ عن الأرض يتم رفعه إلى عشرة أمثال ليصل إلى 5,7 قروش وهي قيمة الإيجار السنوي شريطة ألا تتجاوز المقاييس المبينة وأن لا تجمع الأموال عنوة من الطائفة المذكورة32.

أما طائفة الروم فقد قدمت طلبًا لإقامة كنيسة جديدة بجوار قرية بيت ساحور حيث يبلغ عدد المتوطنين من أتباعها 679 فردًا وأن الكنيسة سوف تقام على الأراضي الأميرية بكلفة 1500 ليرة فرنسية يجري تسويتها من صندوق البطريركية، ولقد صدرت الإرادة السنية بالموافقة حيث تأمر المتصرف والنائب (القاضي) والمفتي بعدم الممانعة شريطة الالتزام بالمقاييس المحددة، وألا تجمع الأموال عنوة من أحد33.

أما بطريركية اللاتين في بيت لحم فقد تقدمت سفارة فرنسا باستانبول بطلب إنشاء كنيسة لها على عرصة من أوقاف خاصكي سلطان، وأن الرهبان الفرنسيين سيتكلفون بنفقات الإنشاء، «وحيث أنه كل أراضي بيت لحم أراض موقوفة أنه لا يوجد هناك محل آخر لاستبداله بهذه العرصة، وعلى ذلك فسوف يجري تحويلها إلى أرض مقاطعة بإيجار سنوي قدره 25 قرشًا». وقد وافق مجلس الوكلاء وصدرت الإرادة السنية بالموافقة على ذلك بموجب الأوصاف والمقاييس المحددة34.

وكذلك تقدمت السفارة الفرنسية نيابة عن الراهبات المعروفات باسم Soeurs de Charité من أجل إنشاء مستشفى بموجب قياسات محددة، على قطعة أرض داخل أراضي الوقف قد جرى ربطها بنظام المقاطعة على أن تتكفل الراهبات بالنفقات. وبعد أن قرر مجلس الوكلاء الموافقة صدرت الإرادة السنية بذلك شريطة التقيد بالمقاييس وأن تتولى الراهبات تسوية نفقات الإنشاء35.

ويلاحظ من هذه الأحكام السلطانية الحضور اللافت للإرساليات الأجنبية من البروتستانت واللاتين بالإضافة إلى البطريركية الأرثوذكسية، كما يلاحظ أن أجواء التنظيمات قد ألقت بظلالها على اتخاذ القرار بحيث يسمح للمسيحيين ببناء المدارس والكنائس والمستشفيات حتى وإن كانت على أرض وقفية أو أميرية فهي تحول إلى نظام المقاطعة، وهذا توجه جديد في التعامل مع الأرض في سبيل السماح للإرساليات لإقامة مبانٍ لها.

السكان

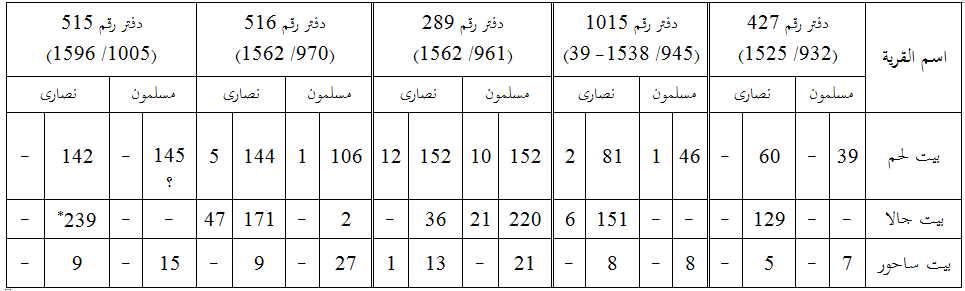

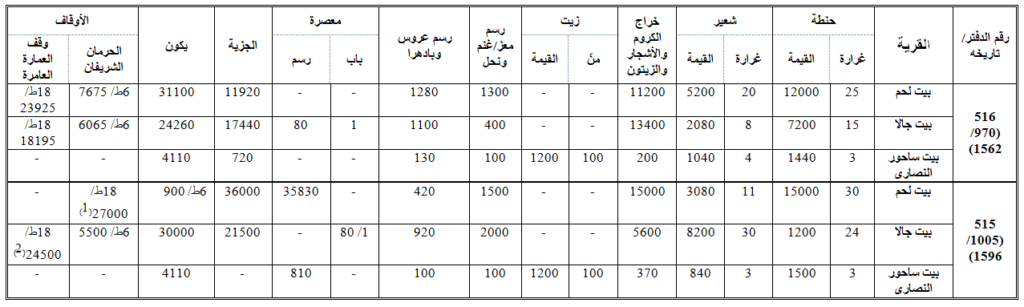

تعتبر الفترة العثمانية ثرية بالمعلومات التي توفرها للباحث سواء على مستوى دراسة السكان؛ أعدادهم وتصنيفاتهم بموجب ديانتهم أم على مستوى المعلومات الاقتصادية في مجالات الحاصلات والرسوم والضرائب وعائدات الأوقاف. ويتوافر لدينا عدد من دفاتر الطابو (كما هو مبين أدناه) التي تعكس الواقع السكاني والاقتصادي خلال القرن العاشر/ السادس عشر.

وقد استحوذت الدراسة السكانية منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين على اهتمامات مؤرخي الدولة العثمانية وبخاصة بعد فتح دفاتر الطابو أمام الباحثين، كما حظيت فلسطين- لأسباب سياسية- بمثل هذه الدراسات، زد على ذلك الاهتمام بالأقليات الدينية والعرقية كان من بين القضايا التي أولاها الباحثون عنايتهم، ولقد تم اختيار بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور النصارى، نموذجًا لتتبع الحضور المسيحي في تلك المنطقة خلال العصر العثماني، هذا بالإضافة إلى منزلتها الدينية والوطنية بالنسبة لتاريخ فلسطين. ونلاحظ أن المواقع الثلاثة كانت تشمل المسلمين والمسيحيين، ولكن الحضور المسيحي كان أكثر، ونجد أن عدد السكان كان في ارتفاع مستمر إلى درجة أننا نلحظ جاليات من بيت لحم موجودة ضمن إحصاءات سكان القدس الشريف، والزيادة أيضًا كانت تمتد لتشمل السكان المسيحيين، وعلى ضوء الدراسات التي أجريت حول سكان ولاية الشام في القرن السادس عشر لاحظنا هجرة مسيحية من منطقة شرقي الأردن إلى مناطق فلسطين إما لأسباب أمنية وطلبًا للسلامة، أو لأسباب تجارية وللبحث عن لقمة العيش، وبهذا الخصوص يورد دفتر 515 (1005/ 1596) عند تعداد سكان بيت جالا، أسماء ستة أنفار تحت عنوان «مشارقة»، وبالرغم من أنهم كانوا نصارى إلا أنهم لم يدرجوا في نظام الجزية على غرار بقية المسيحيين في هذه المواقع.

وعند التدقيق في الدفاتر نجد أنها تعطينا أعداد الخانات (الأسر) وأعداد المجردين (وربما يقصد بهم غير المتزوجين أو الغرباء عن المكان). وقد واجهتنا مشكلة من خلال دفتر 515 (1005/ 1596) هي أن عددًا من المسلمين الذين دونوا تحت أسماء شيوخهم باسم (ربع) قد جمعوا مع المسيحيين وحسبت الجزية على هذا الأساس، ولكن عند تحليل الأسماء وقراءتها وجدنا أن 145؟ هي أسماء إسلامية وعدد المسيحيين 142؟36إلا ان هذا الأمر يحتاج إلى تقص على ضوء بقية الدفاتر التي ما زالت محفوظة في مديرية الأراضي بأنقرة، ونسعى للاطلاع عليها لاستكمال الصورة واستجلاء هذه الظاهرة.

والأمر الثاني اللافت للنظر هو ارتفاع عدد المسيحيين مع نهاية القرن في بيت جالا، غذ وصل عددهم غلى 239 نفرًا، وهذه الزيادة الكبيرة ربما تكون ناتجة عن هجرة من المناطق المسيحية غير الآمنة إلى بيت جالا. وتميز الدفاتر ما بين بيت ساحور الوادي، التي كانت إسلامية، وبيت ساحور النصارى، التي كانت تجمع بين المسلمين والمسيحيين. وعلى ضوء المعلومات الواردة في دفاتر الطابو نلحظ أن البنية السكانية للقرى الثلاث كانت على النحو التالي:

من مراجعة هذه الإحصاءات للسكان والتي يجب أن تؤخذ على أساس أنها مؤشرات وليست بالضرورة أنها دقيقة، كل الدقة، نلاحظ الزيادة المطردة في عدد المسيحيين في كل من بيت لحم وبيت جالا مع وجود سكان مسلمين وبخاصة في بيت لحم، وهنالك مشكلة نلحظها في دفتر رقم 289 (961ه/ 1553- 54م) وجود مفاجئ لعدد المسلمين (220 خانة) مضافًا لهم (21 مجرد) فهذا بحاجة إلى تفسير، إما إلى هجرة إسلامية أو أن القائمين على التعداد قد اعتبروا من باب الخطأ عدد المسيحيين عددًا للمسلمين. ونلحظ بشكل عام أن عدد السكان يبدأ بالهبوط، وهذا يتوافق مع الدراسات التي تمت حول سكان السلطنة العثمانية في القرن السادس عشر. وكما أشرنا أعلاه فإن سكان بيت لحم سنة 1005ه/ 1596م قد سجل فيه المسلمون مع المسيحيين وجمعت الجزية على هذا الأساس مع أن الأسماء المدونة تظهر عدد المسلمين (145 خانة) وربما جمع منهم درهم الرجالية بما يعادل الجزية**

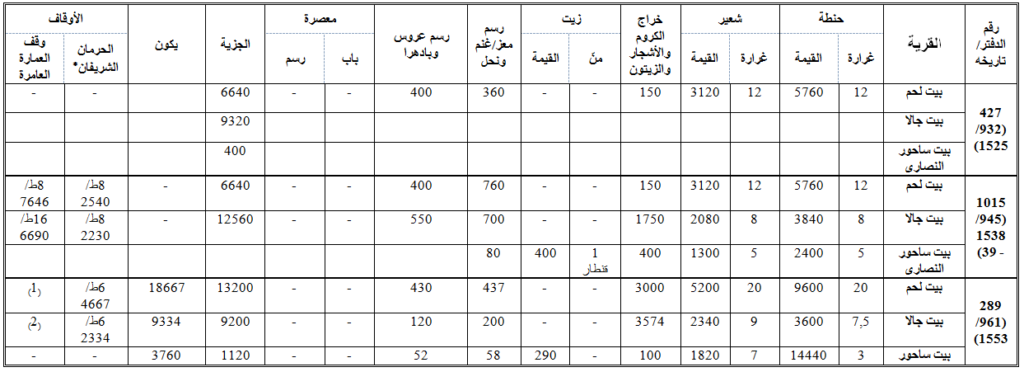

الخراج والرسوم وعائدات الأوقاف

كانت الدولة تتقاضى من الفلاحين قسمًا من المحاصيل الشتوية تحدد نسبته في كل دفتر عند تناول كل قرية وموقع، كما كانت أيضًا كما كانت أيضًا تأخذ رسومًا على الأشجار والماعز والأغنام والنحل بالإضافة إلى رسوم العروسانة والبادهوا أضف إلى ذلك الجزية التي كان يدفعها المسيحيون والتي كانت تخصص بالدرجة الأولى إلى الصخرة المشرفة والمجاورين هناك وكذلك إلى المجاورين في المسجد الأقصى وإلى العمارة العامرة في القدس التي أنشأتها سنة 1552 خاصكي حَرَم سلطان روكسلانا Roxelana زوجة السلطان سليمان القانوني37.

وكانت جزية النصارى ما بين 80- 90 أقجة على النفر الواحد، ولا تذكر لنا الدفاتر فيما إذا كانت تجبى بالتساوي أم يؤخذ بعين الاعتبار التفاوت في الوضع الاقتصادي للمسيحيين فيما بينهم، ومن مراجعة الجداول المستخلصة من دفاتر الطابو نلحظ أن الغرارة تستخدم عند ذكر الحنطة والشعير وينص كل دفتر على سعر الغرارة وقت إعداد الدفتر، كما أن القيمة ترد إجمالية فيما يتعلق بخراج الكروم والزيتون والتين والأشجار الأخرى، ولكن عند العودة إلى قانون نامة القدس نجد القانون يحدد القاعدة التي يجبى بموجبها الخراج. ونلاحظ أيضًا أن الزيت كان يعاير على أساس المن ما عدا فترة 1015 (945/ 1588- 89) حيث كان بوزن القنطار، مع إعطاء القيمة النقدية لما كان يجبى للدولة. وكما نلاحظ فيما بعد أن المنطقة كانت معروفة بزراعة الزيتون، ومن هنا كان استخدام الأهالي لأخشاب الزيتون في إنتاج المسابح والتماثيل الخشبية، كما أشار إلى ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي في رحلته إلى بيت لحم، وكما أكد على ذلك بتفصيل أوفى نعمان القساطلي الذي رافق البعثة المسيحية برئاسة الكابتن كوندر سنة 1874 إلى منطقة الخليل وبيت لحم وجوارها. وكانت الزيادة المتدرجة والملحوظة في الدخل تتأتى من الحاصلات والخدمات المقدمة مثل وجود معصرة للزيتون في منطقة بيت جالا. ونلحظ هنا أيضًا الزيادة في قيمة وكمية الجزية. وهذا مع العلم بأن بعض المسلمين قد أدرجوا- كما أشرنا- مع المسيحيين وجمعت الجزية من الطرفين.

وإذا نظرنا إلى المعلومات المتوافرة من خلال دفاتر الطابو وقيود الأوقاف بالإضافة إلى السجلات الشرعية فإن الإشارة تنص على أن هذه القرى الثلاث كانت قرى وقفية، وأن واردات الوقف كانت تنفق على الوجوه المخصصة لها بموجب الوقفيات وخاصة على الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى والعمارة العامرة38 والحرمين الشريفين39.

وعند التدقيق في الوقفيات العائدة للقرن العاشر/ السادس عشر، التي يوردها دفتر الأوقاف رقم (591) المحفوظ بأنقرة، وبخاصة الوقفية رقم (92) نجد أن (18) حصة من ناتج قرية بيت لحم، بالإضافة إلى جزية النصارى فيها، كانت تخصص للعمارة العامرة في القدس الشريف40، ومثل ذلك طبق على قرية بيت جالا.

| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: مقالات ودراسات مهداة إلى الدكتور صلاح الدين المنجد ، 2002، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 231-258. يرجى الملاحظة بأن بعض الصور المستخدمة في هذه المقالة المنشورة على الموقع قد لا تكون جزءًا من نسخة المقالة المنشورة ضمن الكتاب المعني. |