عبد الكريم رافق

مــقدمـــة

أقام الأجانب من الأوربيين، ومعظمهم من التجّار، في مراكز المدن، وبخاصة الموانئ في بلاد الشام، منذ مطلع الحكم العثماني وقبل ذلك ، واشتملوا آنذاك على البنادقة وغيرهم من تجار دويلات المدن الإيطالية التي كانت ناشطة في شرقي البحر المتوسط، قبل الاكتشافات الجغرافية الكبرى واشتهار الدول المطلة على المحيطات. وازداد التجار الانكليز والفرنسيون في بلاد الشام منذ مطلع الحكم العثماني . وأسس التجار الإنكليز شركة بلاد المشرق (Levant Company) في حلب عام 1581م، كما أقام الفرنسيون قنصلاً لهم في حلب يُعنى بتجارتهم منذ أربعينات القرن السادس عشر، وكان مرتبطا بغرفة تجارة مرسيليا التي كانت تشرف على التجارة الفرنسية في الخارج . وتمتع التجار الأجانب بامتيازات تجارية وقضائية بموجب نظام الامتيازات الذي عرف بالأجنبية باسم ( capitulations)لأنه كُتب في فصول . وذكر أن أول الامتيازات من هذا القبيل منحها العثمانيون في عهد السلطان سليمان القانوني إلى فرنسا في عهد ملكها فرانسوا الأول في عام 1535م، وقد قرب ما بين الدولتين عداؤهما المشترك لآل هابسبورغ حكام الإمبراطورية الجرمانية المقدسة وعاصمتها فيينا. وقد أقام التجار الأجانب في الخانات التي جعلوها أيضًا مراكز لتجارتهم . وكان معظم هذه الخانات (5- مقالات) وقفيًا. وقد شغلوها لسنوات بل لقرون كما هو الحال بالنسبة للخان الذي عرف بخان الإنكليز1 في حلب، وهو اليوم خان البرغل. ولم تتح القوانين العثمانية للأجانب آنذاك تملك العقارات .

وبمرور الزمن وإساءة استعمال القوانين العثمانية والشرعية، تمكّن العديد من الأجانب من أن يصبحوا مالكين، مثلاً، لأشجار وغراس وأبنية مقامة على الأراضي الوقفية، ذلك أن عقد الإيجار للأرض الزراعية الوقفية، سواء تلك التي وجدت فيها أشجار، أم تلك العارية من الأشجار، وتعرف في هذه الحالة بالأرض السليخ، كثيرًا ما يتضمّن إذنين أو بندين يسمّى أحدهما بند المغارسة أو المناصبة، ويسمح بموجبه لمستأجر أرض الوقف أن يزرع، وكذلك أن يبني على أرض الوقف، ما أحبّ وشاء من الأشجار أو الأبنية، ويصبح مالكًا لقسم منها يتراوح بين الربع والثلاثة أرباع مما يزرع أو يبني، ويكون القسم المتبقي ملكًا للوقف، وينصّ البند الآخر الذي عرف بالمساقاة على أن يعتني المستأجر بالقسم من الأشجار أو البناء العائد لقاء 999 سهمًا من ألف سهم من إيراده، وهكذا يصبح المستأجر مالكًا لأشجار وأبنية على الأرض الوقفية .

ومن هنا نلحظ محاولة المستأجرين من أصحاب النفوذ من العساكر العثمانيين والأعيان المحليين، الاستمرار في استئجار الأراضي الزراعية الوقفية لفترات طويلة لإحكام ملكيتهم فيها واستغلال الأراضي لصالحهم. ووفقًا للمذهب الحنفي الذي اعتمدته الدولة العثمانية المذهب الرسمي لها فقد سمح باستئجار الأراضي الزراعية الوقفية لثلاث سنوات فقط حتى أصبح مجرد ذكر أنها استُأجرت لعقد فإن ذلك يعني لثلاث سنوات. والحكمة من وراء ذلك إتاحة المجال للمستأجر ثم لأرض أن تعطي ثمرًا خلال ثلاث سنوات، كما أن انخفاض العملة اقتضى إعادة النظر في عقد الإيجار كل ثلاث سنوات. ونظرا للفائدة التي يجنيها المستأجر من الأرض الوقفية كان من مصلحته الاستمرار في استئجارها بأجرة ثابتة لسنوات طويلة رغم استمرار انخفاض قيمة العملة . ولهذا كان المستأجر يلجأ إلى القاضي الشافعي أو الحنبلي الذي يقر عقد الإيجار الطويل، ثم يمهره الحنفي بخاتمه لتنفيذه . وقد استفحل هذا الأمر في القرنين السابع عشر والثامن عشر بسبب الخلل الذي أصاب القضاء والأوقاف. ونتيجة لذلك حرم المستفيدون من الوقف، سواء أكانوا من ذرية الواقف أو من الأبنية الخيرية، من جوامع ومدارس وتكايا من الكثير من واردات الوقف التي ذهبت لصالح مستأجريه. وأدى هذا الحرمان إلى تهدم الكثير من هذه الأبنية الخيرية التي فقدت أوقافها بسبب استيلاء المتنفذين على وارداتها2.

وقد تمكّن بعض الأجانب من تملّك الأشجار والأبنية على الأراضي الوقفية، وكذلك العقارات، وبخاصة في القرن التاسع عشر، حين استفحل تسلّط الأجانب في الدولة العثمانية، وكذلك محميوهم من السكان المحليين الذين أخذوا الجنسية الأجنبية، بسبب حاجة الدولة العثمانية آنذاك لدعم الدول الأوربية في حروبها الداخلية، كما في حربها مع محمد علي باشا حاكم مصر الذي سيطر على بلاد الشام بين عامي 1831م و 1840م أو في حروبها الخارجية، كما في حرب القرم مع روسيا بين عامي 1854م و 1856م .

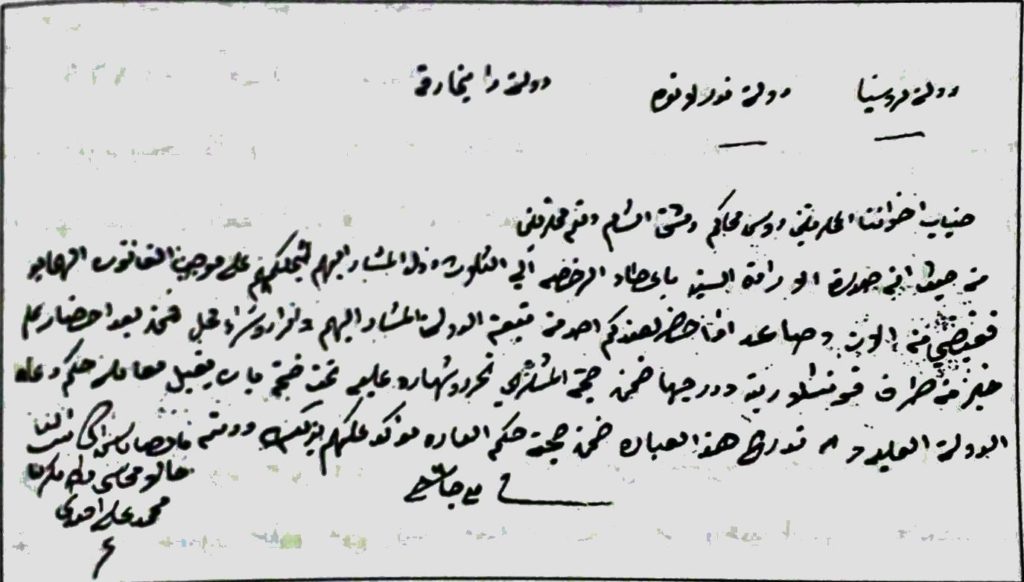

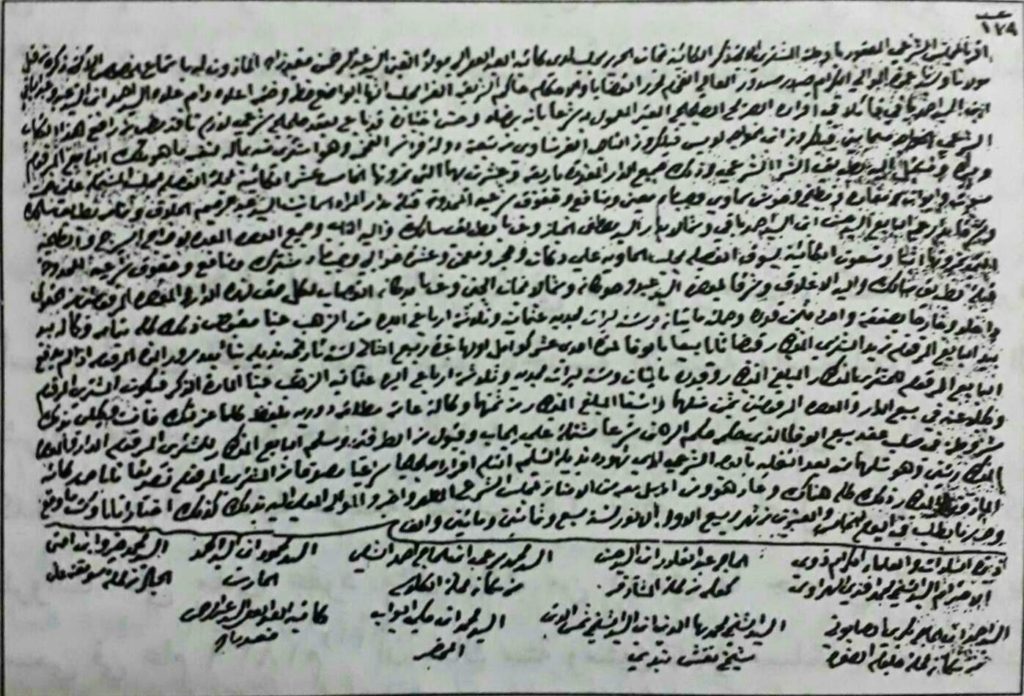

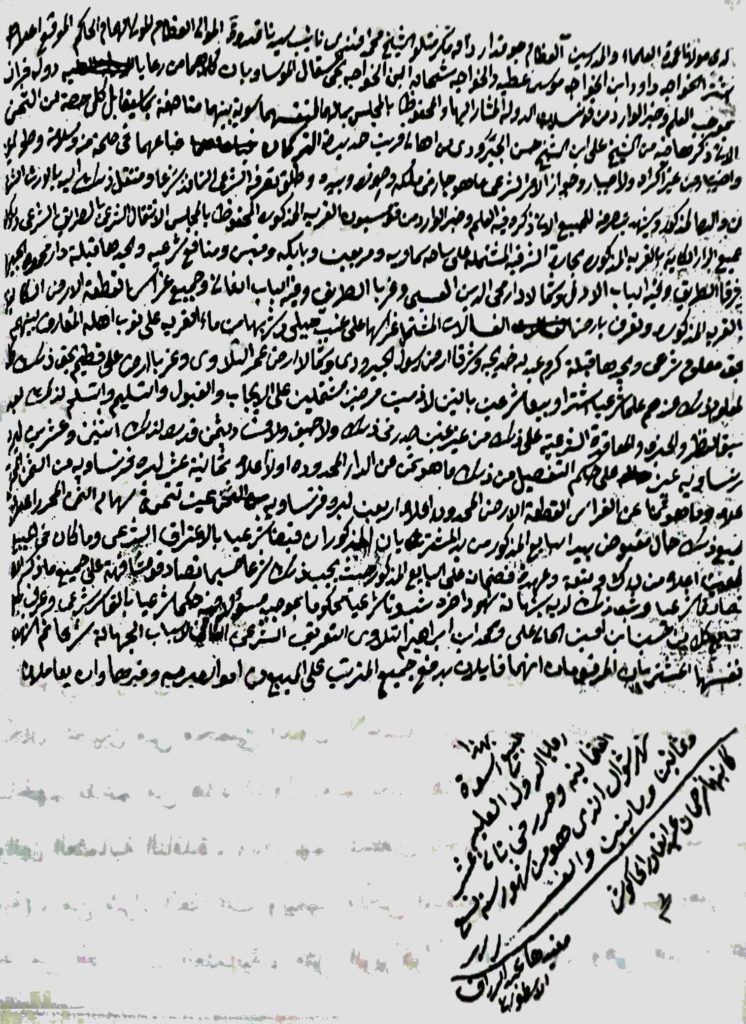

ونذكر المثال التالي حول تملك الأجانب للأشجار أو البناء على الأراضي الوقفية قبل صدور قرار الدولة بالسماح بذلك، فهناك حجة استئجار صادرة عن المحكمة الكبرى، المعروفة بالبزورية، في دمشق بتاريخ 16 ذي الحجة 1274هـ الموافق 28 تموز 1858م، من قبل القاضي الشافعي، وتذكر الحجة أن السيد محمد سعيد ابن المرحوم السيد محمد كيلاني زاده استأجر بالوكالة عن موسى ابن السيد محمد أبو السعود مرادي زاده عن الحرمة الست ارنستينا زوجة قنصل دولة بروسيا (في دمشق) ابنة سمعويل ردلف، بمال الموكل والموكلة سوية بينهما مناصفة، من الحاج سليم ابن المرحوم سعيد أفندي الأصيل عن نفسه والوكيل عن شقيقه الحاج أحمد بما إلى المؤجر وموكله من النظر والتولية على وقف جامع التيروزي3 ( بدمشق ) فأجره لموكليه المرقومين وبإذن الحاكم الشافعي، ما هو جار في الوقف المرقوم، وذلك جميع الحصة الشايعة وقدرها خمسة قراريط من أصل أربعة وعشرين قيراطا من جميع القرية وأراضيها الكائنة بالمرج الشمالي من أعمال دمشق، وتعرف بقرية سكا المشتمل كامل أراضيها على قطع أراضي متفرقة سهل ووعر، أقاصي وأداني، مصايف ومشاتي، ودمنة عامرة برسم سكن فلاحيها، الحامل كامل أراضي القرية المزبورة لغراس وأشجار فواكه منوعة الجاري منه نظير الحصة المأجورة مع كامل مشد مسكة الحصة المأجورة في ملك وتصرف موكلي المستأجر المرقوم سوية بينهما مناصفة، وشرب كامل أراضي القرية من الماء من مائها المختص بها بحق معلوم شرعي، إجارة شرعية لازمة للزراعة الشتوية والصيفية والمغل والاستغلال والانتفاع بذلك على العادة لمدة ثلاثة عقود كوامل، كل عقد منهم يشتمل على ثلاث سنين، أولها يوم تاريخه، أدناه بأجرة قدرها عن كل سنة اثنان وثلاثون قرشًا فضة صاغ ميرية، محل أجرة كل سنة في أولها ويد موكلي المستأجر المذكور ثابتة على المأجور من غير غبن صدر في ذلك، وتصادقا على الصك تصدقًا شرعيًا، وثبت ذلك لديه (أي القاضي الشافعي) بشهادة شهود أقره وبصريح الاعتراف لديه بذلك ثبوتًا شرعيًا (وقد حضر مزاود وزاد على الأجرة ولكنه رفض، وهذه حيلة لتثبيت الأجرة، وقد أنفذ حكم الحاكم الشافعي الموقع أعلاه مولانا عمري زاده السيد محمد صادق نائب قاضي القضاة الحاكم الحنفي الواضع خطه وختمه أعلاه غب الدعوي والمرافعة لديه بذلك إنفاذًا شرعيًا، ثم أذن المؤجر لموكلي المستأجر بأن يغرسا بأرض الحصة المأجورة ما أحبا واختارا من أنواع الغراسات المثمرة وغيرها ومهمًا يغرساه من ذلك يكون ملكًا طلقًا لهما . . . حرر في سادس عشر ذي الحجة سنة أربع وسبعين ومايتين وألف [27/7/1858 م]4.

ونستدل من هذه الوثيقة أن زوجة قنصل بروسيا في دمشق قد شاركت أحد وجهاء آل المرادي5 في استئجار خمسة قراريط من أربعة وعشرين قيراطًا من جميع أراضي قرية سكا (قرب مطار دمشق الدولي اليوم) وأصبحت مالكة بحكم الأذن بالمغارسة، كما جاء في عقد ا لإيجار، بالشراكة مع المرادي، لكل ما يُزرع على الأرض. وتشير الوثيقة كذلك إلى أن عقد الإيجار هذا هو تجديد للاستئجار السابق (ويد موكلي المستأجر المذكور ثابتة على المأجور)، كما أن المستأجرة السيدة أرنستينا البروسية الألمانية وزميلها المرادي كانا مستأجرين أيضًا نظير الحصة، أي خمسة قراريط أخرى من جميع أراضي سكا. مما يجعلهما مالكين لأشجارعلى عشرة قراريط من أراضي القرية الموقوفة على جامع التيروزي بدمشق. وهكذا يتبين لنا أن الأجانب قد تمكنوا من التملك، بموجب عقود استئجار شرعية بالشراكة مع دمشقيين، كما في هذا المثال من التملك بين أجنبية وشخص من آل المرادي وهو أسرة مفتين أحناف في دمشق، فأصبحا مالكين لأشجار، وربما لأبنية على أرض وقفية . ونعرض فيما يلي صورة لهذه الوثيقة الهامة ليطلع القارئ عليها بكاملها .

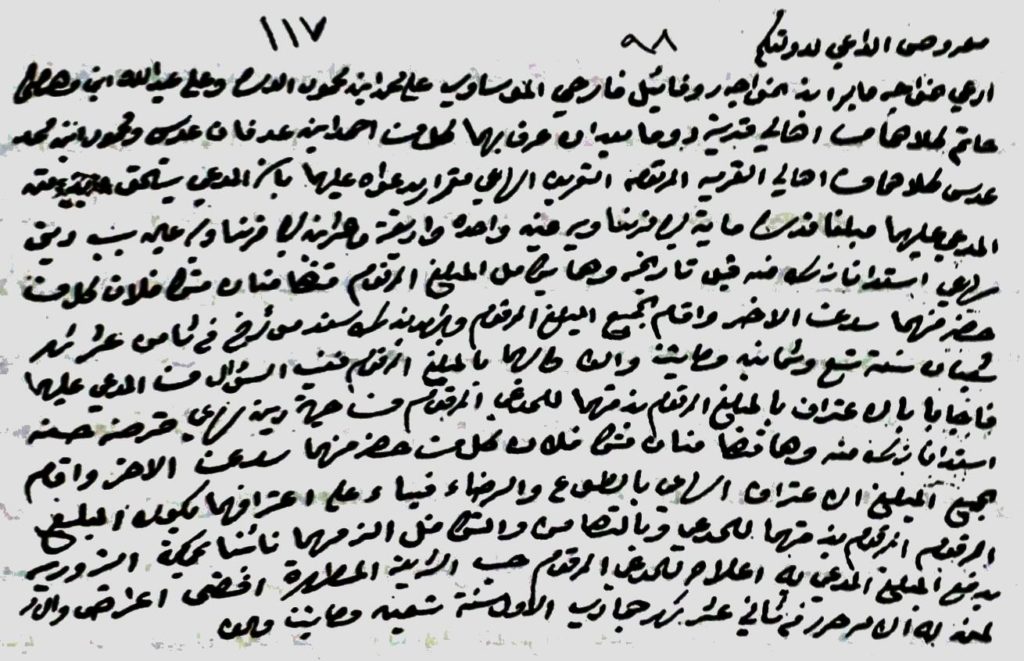

وحدثت كذلك محاولات تملّك للعقارات من قبل الأجانب في حوالي منتصف القرن التاسع عشر وبخاصة في فلسطين . فقد جاء في أمر أصدره والي القدس إلى قاضي غزة بتاريخ 2 جمادى الثاني 1275هـ الموافق 7 كانون الثاني 1859م ضرورة التفحص عن هوية مشتري العقار، فيما إذا كان ((من تبعة الدولة العلية أم لا وكيفية الوقوف على هذه الحقيقة يكون من رأس الملة المنسوب إليها أعني إن كان من المسيحيين ورومي المذهب مثلاً أم خلافة فيصير الاستعلام من رأس ملته، ومتى أخذ الجواب أنه من تبعة الدولة العلية، وتبينّ محليًا سلامة جميع ذلك المحل من المحذور ملكًا وموقعًا فعندها يصير الرخصة من الحكومة بتحرير حجة وسند بيع للمشتري كما يوافق أصول الشرع6)) . ويدل هذا الأمر أن أجانب غير عثمانيين كانوا يحاولون شراء العقارات في غزة وغيرها آنذاك، مما استوجب التأكد من أنهم من تبعة الدولة العلية العثمانية، ويكون ذلك بالاستعلام عنهم من رؤساء مذاهبهم المحليين .

الإرادة السلطانية بتملّك الأجانب

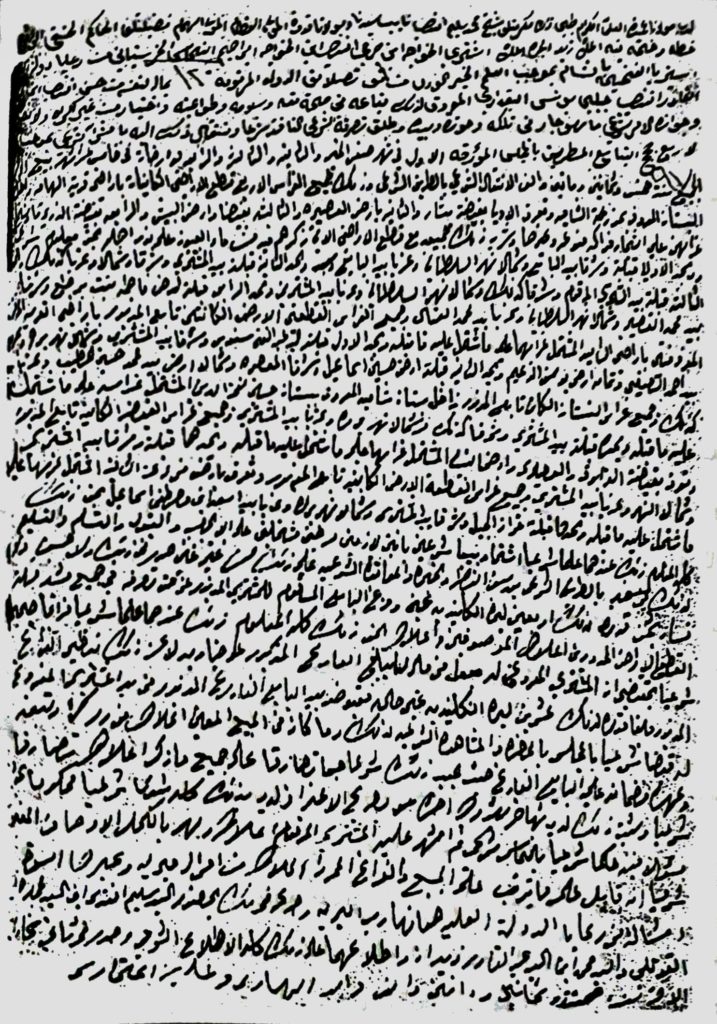

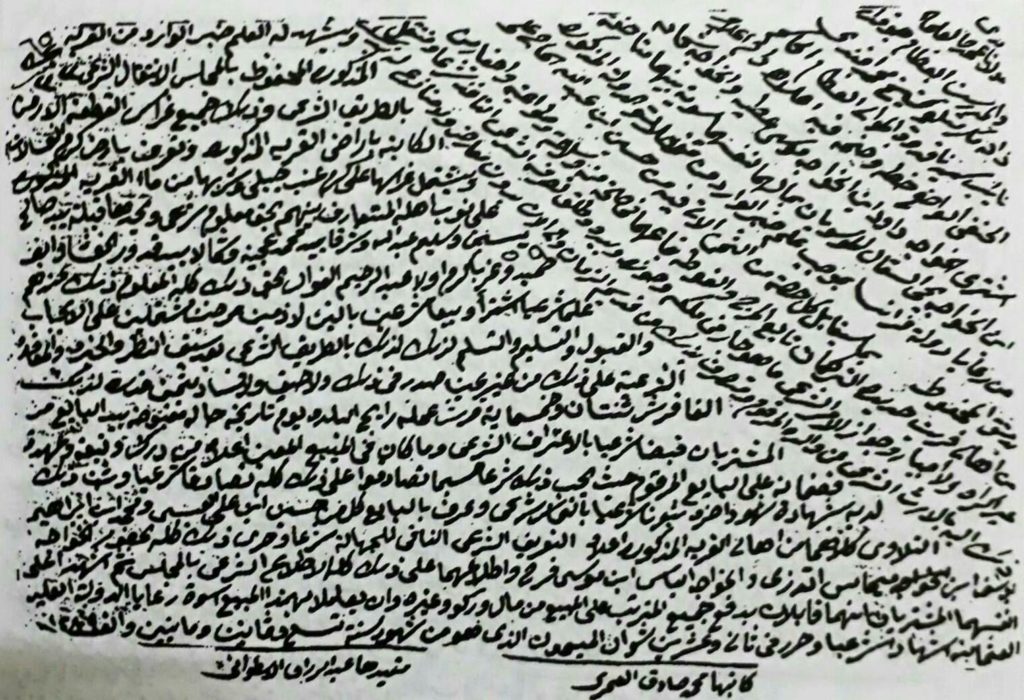

صدرت الإرادة السنية السلطانية (الخط الهمايوني) بتملك أصحاب التبعة الأجنبية لأملاك بتاريخ 7 صفر 1284هـ الموافق 10 حزيران 1867م . وقد أعطت هذه الإرادة المؤلفة من خمس مواد الحق للأجانب ((أن يستفيدوا من حقوق تصرف الأملاك كتبعة الدولة في داخل المدن وخارجها في كل طرف من أراضي الممالك السلطانية ما عدا الأراضي الحجازية )) . وتنص المواد التالية أن يلتزم أصحاب الأملاك الأجانب هؤلاء بالشروط نفسها المطبقة على أصحاب الأملاك من تبعة الدولة العثمانية . ونورد فيما يلي صورة الإرادة السنية هذه والتي أشير إليها أيضا بالخط الهمايوني لتبيان كيف أن المالك الأجنبي له حق الوصية والهبة والرجوع إلى المحاكم العثمانية وما يرتبط بملكيته من شروط أخرى. وقد وردت الترجمة العربية المذكورة هنا مع غيرها من القوانين الصادرة آنذاك في كتاب بعنوان ((الدستور))7.

صورة الخط الهمايوني ليعمل بموجبه

قد تقرّرت هذه المرة بالإرادة السنيّة المواد القانونية الآتية بناءً على أن تكون مدارًا لتوسيع الثروة والعمران في ممالك الدولة العلية وعلى أن تكمل القضية الملتزمة التي هي أمنية الملك والمال بأن يجعل تصرف الأجنبيين في الأملاك السلطانية تحت ضابطة حسنة ونظام سديد حتى يندفع بها ما كان يحصل من تصرفهم فيها من سوء الاستعمال والمشكلات والشبهات جميعًا وهي مبنية على الوجه الآتي :

المادة الأولى : تبعة الدول الأجنبية إذن لهم في أن يستفيدوا من حقوق تصرّف الأملاك كتبعة الدولة في داخل المدن وخارجها في كل طرف من أراضي الممالك السلطانية ما عدا الأراضي الحجازية خلوًا من شرط ما يشترطونه وقبولهم هذا مقيد على ما ذكر في المواد الىتية باتباعهم النظامات والوظائف التي تبعتها تبعة الدولة العلية ومن كان في الأصل من تبعة الدولة العلية ثم بدل تابعيته فهو مستثنى من هذه القاعدة ويجري في حقه أحكام قانونه المخصوص .

المادة الثانية: بمقتضى أحكام المادة الأولى لا بدّ لتبعة الدول الأجنبية المتصرّفين في الأملاك في داخل البلاد أو خارجها من إيفائهم بالشرائط التي كلفت بها تبعة الدولة العلية في جميع الخصوصات العائدة إلى أملاكهم ونتائج هذا التكليف هي :

أولاً : أنهم يتبعون كتبعة الدولة العلية القوانين ونظامات الضابطة والبلدية الجارية حالا والتي تجري استقبالاً في حقّ تصرّف الأملاك وانتقالها وفراغها واستغلالها .

ثانيا: من يتملّك الأملاك منهم في أي اسم وأي هيئة وحال كان فلا بد من إيفائه وأدائه التكاليف والرسومات التي كلفت بها، ويحتمل تكلفها في الاستقبال أصحاب الأملاك من تبعة الدولة العلية في داخل البلاد وخارجها.

ثالثا : في جميع الخصوصات المتعلّقة بالأملاك وعند حدوث دعوى متعلقة بها سواء كان المدعي أو المدعى عليه من الأجنبية أو كان كلاهما من الأجنبية لا بد من مراجعتهم محاكم الدولة العلية مراجعة دون انحراف إلى غيرها، وبها يصير فصل الأمور المتعلقة بأملاكهم على مقتضى الحقوق التي حازتها أصحاب الأملاك من تبعة الدولة العلية، والشرائط التي كلّفوا بها، والأصول التي اتبعوها بلا مداخلة صفة تابعيتهم الأصلية المخصوصة بذاتهم وبمحافظة الإعفاءات العائدة إلى أموالهم المنقولة وإلى أنفسهم على ما تقتضيه المعاهدات .

المادة الثالثة : إذا فليس أجنبي متصرف في الأملاك فإن كان ما بعهدته من الأملاك ما يجوز أن يصير مقابلاً لديونه ماهية ونظامًا، فعلى مأموريّ التسوية أن يراجعوا في بيعها حكومة الدولة العلية ومحاكمها الرسمية وكذلك إن ادعى أجنبي على أجنبي ذي أملاك فيما لا يتعلّق بالأملاك، وحكم القنصل للمدعي، وقد استلزم الحكم بيع الأملاك الأجنبي المحكوم عليه، وهي التي تصلح لإيفاء الدين يرجع إلى محاكم الدولة العلية فيحقق فيها أولاً أن أملاكه التي طلب الدائن بيعها هلا هي من الصنف الذي يجوز بيعه نظاما في مقابلة الدين أم لا ثم يجري إيجابه .

المادة الرابعة : للأجنبي استحقاق بالوصية والهبة في أملاكِه التي يجوز انتقالها بالوصيّة وهبتها والأملاك المتروكة التي لم يوص بها أو لم توهب أو لم يوجد مسوغ في قوانين الدولة العلية لأن توهب ويوصى بها تجري في حقّها النظامات الموضوعة للدولة العلية .

المادة الخامسة : كل أجنبي توافق دولته المتبوعة الصور التنظيمية المكلفة من طرف الدولة العلية في إجراء حق الاستملاك يستفيد من فوائد أحكام هذا القانون8.

وقد لخصّ الخط الهمايوني هذا في مقدمته الأسباب التي دفعت الدولة العثمانية إلى إصداره وهي ((توسيع الثروة والعمران في ممالك الدولة العلية وعلى أن تكمل القضية الملتزمة التي هي أمنية الملك والمال بأن يجعل تصرّف الأجنبي في الأملاك في الممالك السلطانية تحت ضابطة حسنة ونظام سديد حتى يندفع بها ما كان يحصل من تصرفهم فيها من سوء الاستعمال والمشكلات والشبهات جميعًا )) .

صحيح أن إصدار هذا الخط من شأنه أن ينظم تملّك الأجانب وتحاشي المشكلات السابقة وسوء الاستعمال، ولكنّه في الوقت ذاته أثار مشاكل كثيرة نتجت عن تحوّل العديد من السكان المحليين إلى اتخاذ التبعة الأجنبية وإقحام الدولة الأجنبية في مشاكلهم . كما أنّ هذا الخط الصادر في صفر 1284هـ/ حزيران 1867م قد استثنى فقط تملّك الأجانب في الحجاز، ولم يذكر ما كان يحصل في فلسطين، كما سبقت الإشارة إلى توجيه والي القدس أمرًا إلى قاضي غزة في جمادى الثاني 1275هـ/ كانون الثاني 1859م بالتفحّص عن هوية المشترين فيما إذا كانوا من تبعة الدولة العلية أو من الأجانب، مما يدل على محاولة الأجانب التملّك في فلسطين في تلك الفترة المبكرة ومعرفة السلطات العثمانية بذلك

ونظرًا لأن الأجانب كانوا يتمتّعون بموجب المعاهدات بين الدول الأجنبية والدولة العثمانية، وكذلك عملا بنظام الامتيازات، بالكثير من الحقوق الخاصة بهم فقد أصدرت الدولة العثمانية ما عرف بالمضبطة باللغة العربية، وبالتذكرة بالتركية، وبالفرنسية باسم بروتوكول (protocole)، تطمئن فيه الرعايا الأجانب ودولهم أن حقوقهم بموجب المعاهدات والامتيازات ما زالت مصونة. وأعطت الدولة العثمانية هذه التأكيدات للدول المتفاهمة معها والتي أشارت إليها بالدول المتحابة .

وجاء في هذه المضبطة ((حيث إن إعطاء حق تصرّف الأملاك للأجنبيين قانونًا لا يورث خللاً لإعفاءاتهم التي هي مرعية بالمعاهدات سواء كانت في حق أنفسهم أو أموالهم وأشيائهم المنقولة ولا ريب أنها تبقى وتستقر كما كانت، وكونهم حائزين الحق المذكور على هذا الوجه يستلزم مجيئهم إلى الممالك السلطانية وتمكّنهم فيها، فبناء على ذلك عدت الدولة العلية من وظيفتها الصور التنظيمية الآتية دافعة للمشكلات)). ومن هذه الصور ((مساكن المتمكّنين في ممالك الدولة العليّة لما كانت معفاة من المداخلة والتعرّض لا يدخل إليها أحد بغير رضى صاحبها أو بغير ضابط أو مأمور له الرخصة اللازمة بأمر صدر من الحكومة، كذلك لما كانت مساكن التبعة الأجنبية معفاة بحسب المعاهدة من المداخلة والتعرّض فلا يجوز دخول أحد من مأموري الضابطة إليها ما لم يحضر القنصل المنسوب إليه صاحب الدار أو مأمور القنصل المذكور)) .

وتضيف المضبطة ((أما في المحال التي يكون مقام القنصل بعيدًا عنها تسع ساعات أو أكثر فإذا اقتضى أمر مبرم للدخول كوقوع قتل أو تعمّده أو حريق أو كسر باب أو غيره في دار مسكونة أو سرقة أو عصيان من أناس متسلّحين أو عمل نقود مزوّرة زائفة فحينئذٍ يجوز لتحقيق هذه الجنايات وإثباتها على طلب الحكومة دخول مأموري الضابطة مع ثلاثة رجال من أعضاء مجلس اختيارية القرى إلى دار أجنبي من دون حضور القنصل أو وكيله، وصاحب هذه سواء كان من تبعة الدولة الأجنبي أو من تبعة الدولة العلية وسواء كانت الجناية وقعت داخل دار الأجنبي أو خارجها أو وقعت في مكان آخر أيًا كان فلمأموري الضابطة العمل كما ذكر سابقًا ))9.

وكان قانون تملّك الأجانب والبروتوكول (المضبطة) الذي رافقه مثار أخذ ورد بين فؤاد باشا10 وزير الخارجية في الدولة العثمانية وسفيري بريطانيا وفرنسا في استانبول لحصرهما على ألا يتعارض ما صدر مع الامتيازات التي تمتّع بها الأجانب. وقد طمأن فؤاد باشا سفراء الدول الأوروبية أن الامتيازات والمعاهدات التي ترتبط بها بلادهم مع الدولة العثمانية لن تتأثّر بل ستزداد العلاقات وثوقًا. وقد وافق البريطانيون على ذلك، كما وجد الفرنسيون في قانون التملّك والبروتوكول فرصة لتشجيع إدخال رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة العثمانية، مما يساهم في تنشيط الزراعة والتجارة والصناعة. وكانت الدولة العثمانية قد اشترطت على الدول الأوربية توقيع البروتوكول كشرط أساسي لشمول مواطنيها بقانون التملّك. وكانت أول الدول التي وقعت على البروتوكول بريطانيا وفرنسا والنمسا 11.

تطبيق المحاكم الشرعية في بلاد الشام لقانون تملك الأجانب

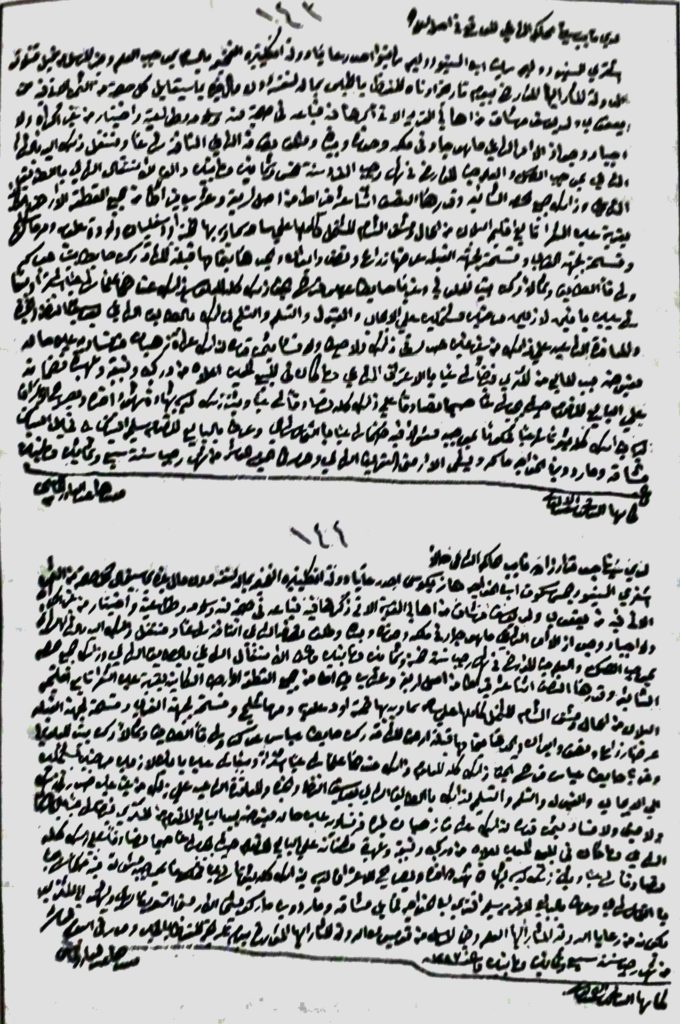

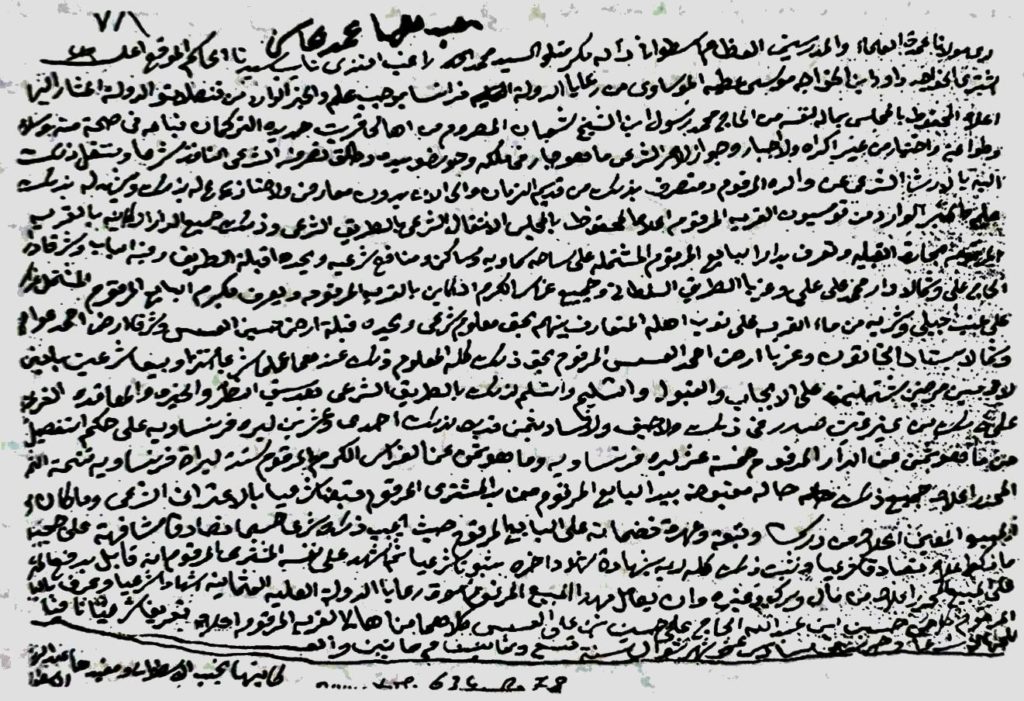

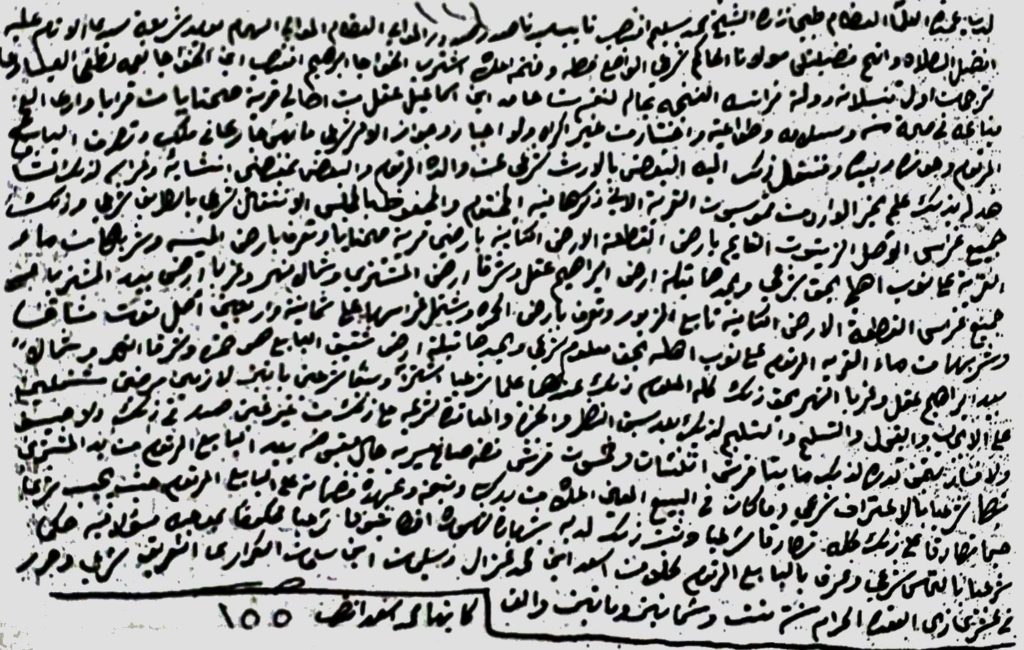

ثمّ إبلاغ المحاكم الشرعية في دمشق بقانون تملك الأجانب الصادر في 7 صفر 1284هـ/ 10 حزيران 1867م بعد حوالي سنة ونصف السنة في صدوره، فقد أبلغ محمد علي أفندي محاسني زاده الكاتب في محكمة الباب (وهي المحكمة النورية 12) وسميت كذلك لأنها مقر قاضي القضاة الحنفي العثماني، قضاة المحاكم الفرعية في دمشق ونواب القضاء في النواحي بفحوى قانون التملّك في 24 رمضان 1285هـ/ 8 كانون الثاني 1869م . وتتصدّر مذكّرة محمد علي أفندي محاسني زاده 13 إلى القضاة أسماء الدول التي وافقت على البروتوكول والقانون وهي: إنكلترة، وفرنسا، وأستريا (النمسا)، وبلجيكا وأسوج (السويد) ونوروجيا (النرويج). ونص المذكرة كما يلي وننقله حرفيًا بأخطائه :

((دولة انكلترة الفخيمة، دولة فرنسا الفخيمة، دولة استريا الفخيمة، دولة البلجيك الفخيمة، دولة اسوج ونوروجيا الفخيمة :

جناب أخواننا المكرمين رؤساء محاكم دمشق الشام ونواب النواحي دمتم محترمين .

نبدي لجنابكم أنه الآن صدرت الإرادة السنية بتمليك الأجانب الذين هم من تبعة الدول المشار إليهم أعلاه فقط دون غيرهم من الأجانب تحت الشروط المقررة بالقانون نامه الهمايوني فيقتضي من الآن وصاعدًا إذا حضر لطرفكم أحد من تبعة أحد الدول المشار إليهم وأراد أن يشتري محل بنفس الشام أو خارجها، فلا بأس بإجرائها بشرط أن المشتري يحضر لكم علم خبر من طرف قنجلريته (أي قنصليته) بأنه من تبعة الدولة الفلانية من أحد الدول المشار إليهم أعلاه، وأن يتحرّر بذيل الضبط أشهد عليه المشتري المرقوم أنه قابل بأن يجري معاملته بالبيع المرقوم حكم رعايا الدولة العلية من دون استثنى بشيء مطلقًا بحكم القانون السلطاني، ومن بعد تحرير هذه العبارة يذيل الضبط بختم المشتري تحت هذا الإشهاد، ويدرج العلم خبر المأخوذ من قنجلرَّيته مع الإشهاد المرقوم ضمن حجة المشتري، ويحفظ عند كاتب الحجة وإذا وقع بذلك أدنى تساهل أو أدنى تكاسل بما ذكر أعلاه فالرؤساء مسؤولون عن ذلك، وإياكم أن تجروا المبايعة قبل إحضار العلم خبر المرقوم أو يذهب المشتري من المحكمة قبل أن يختم تحت الإشهاد المرقوم والآن بحسب شرف ورود الأوامر العالية لطرف المحكمة بادرنا بإعلان الكيفية لطرفكم ودمتم . في 24 ن /285 بإمضاء من كاتب محكمة الباب محاسني زاده محمد علي أفندي )) 14.

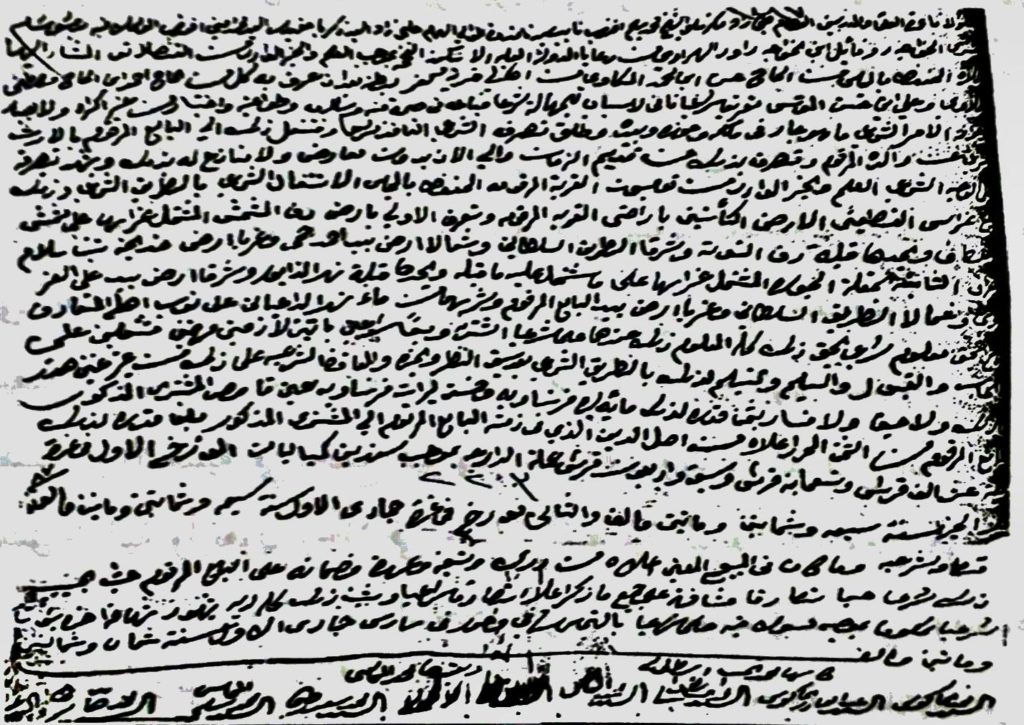

ونورد فيما يلي صورة لهذه المذكورة لإطلاع القارئ على طبيعة الخط والمراسلة آنذاك .وفي مذكرة لاحقة من كاتب محكمة الباب محمد علي أفندي محاسني زاده إلى رؤساء المحاكم في دمشق بتاريخ 3 جمادى الأولى 1286هـ/ 11 آب 1869م أضاف أسماء ثلاث دول هي بروسيا وندرلانده (هولندا) ودايتجارقة (الدنمارك) إلى قائمة الدول المتحابة السابقة التي يسمح لمواطنيها بتملك العقارات في الدولة العثمانية شريطة أن يبرزوا علم خبر من قنصل بلادهم بأنهم من رعايا دولته وأن يلتزموا بالمعاملة مثل معاملة رعايا الدولة العثمانية15.

واشترط الحصول على وثيقة ((علم وخبر)) من مشتري العقار غير المسلم، ويتمّ ذلك بالحصول عليها من رئيس ملته ليثبت أنه من رعايا الدلوة العثمانية. وكثيرًا ما ترد في قضايا شراء العقارات من قبل غير المسلمين العبارة التالية: ((من رعايا الدولة العثمانية بموجب سند علم وخبر من بطر كخانه (مثلاً: الروم الكاثوليك بدمشق)، ويدلّ هذا على اعتراف الدولة العثمانية بالبطريركيات المسيحيّة لمختلف المذاهب بما فيها بطريركية الكاثوليك الذين لم تعترف الدولة بهم في القرن السابق منذ أن انشقوا عن بطريركية الروم الأرثوذكس في عام 1725م، فاضطهدوا، وقصدوا مصر حيث أقاموا فيها. وكان هذا التدبير حول حصول مشتري العقار من غير المسلمين الذين هم من تبعة الدولة العلية مطبقًا قبل تطبيقه على الأجانب بعد أن سُمح لهم بالتملّك في عام 1284هـ/ 1867م .

وكان على بائع العقار، بقطع النظر عن هويته الدينيّة، أن يبرز وثيقة علم وخبر تشهد بأنه صاحب العقار قيد البيع. وتصدّر مثل هذه الوثيقة من قبل لجنة خاصة عرفت بكمسيون الحي أو القرية، حسب موقع العقّار ويحتفظ بهذه الوثيقة في المحكمة حتى إتمام البيع. وعندما تأسّست وظيفة ((المختار))، سواء في الحي أو في القرية، في عام 1864م، أصبح المختار هو الذي يصدر وثيقة ((علم وخبر)). وقد استخدمت وثائق محاكم حلب الشرعية عبارة ((مجلس الأملاك))، مكان عبارة ((كومسيون))، المستخدمة في وثائق محاكم دمشق الشرعية16.

هوية الأجانب المشترين للعقارات

تدلّ عينّة من سجلات المحاكم الشرعية في كل من دمشق وحلب وحماة في الفترة بين 1869م و 1873م، على أن قلّة من المواطنين الأجانب قد اشتروا العقارات في حين أن الكثرة من الأجانب الذين اشتروا العقارات كانوا من السكان المحليين الذين تمتعوا بالجنسية الأجنبية .

ومن الأمثلة على شراء المواطنين الأجانب للعقارات نذكر ما ورد في سجل محكمة دمشق الشرعية بتاريخ 10 رجب 1287هـ/ 6 تشرين الأول 1870م من شراء السنيور وليم رايت ابن السنيور وليم رايتوا من رعايا دولة الإنكليز الفخيمة في الشام بموجب العلم وخبر المرسل من قنصليته المؤرخ يوم تاريخه المحفوظ بالمجلس بماله لنفسه من يعقوب ولد يوسف مرشاق، من أهالي قرية عين الشعرا17، تابع إقليم البلان، من أعمال دمشق الشام ماهو جار في

ملكه ومتنقل إليه بالشراء الشرعي بموجب الصك والعلم خبر المؤرخ في شهر رجب سنة 1285هـ/ أكتوبر، نوفمبر 1868م، وذلك جميع الحصة الشائعة وقدرها النصف اثنا عشر قيراطًا من أصل أربعة وعشرين قيراطًا من جميع القطعة، الأرض الكائنة بقرية عين الشعرا المشتمل كاملها على ساحة سماوية بها خمسة أود (غرف) سفليات وأوده (أوظة / غرفة) علوية وفسحة لجهة الغرب وفسحة لجهة القبلة عرضها ذراع ونصف، وإيوان. وتعطي الوثيقة حدود الأرض هذه، وتذكر ثمن بيعها وهو عشر ذهبات (أي ليرة ذهبية) فرنساوية عين (أي صحيحة) مقبوضة حالاً 18.

وتلت هذه القضية قضية أخرى في السجل نفسه والصفحة ذاتها والتاريخ نفسه حول شراء السنيور جيمس سكوت ابن الخواجة هازيكوس أحد رعايا دولة انكلترا الفخيمة بماله لنفسه من يعقوب ولد يوسف مرشاق من أهالي قرية عين الشعرا ما هو منتقل إليه بالشراء الشرعي بموجب الصك والعلم خبر المؤرخ في شهر رجب سنة 1285هـ النصف الآخر من العقار السابق مع اختلاف في محتوياته من أنه يضم خمس أود [غرف] علوية، عوضا عن السفلية في العقار السابق، وبالسعر نفسه، أي عشر ذهبات فرنساوية.

ونتساءل لماذا لم يشتر هذان الإنكليزيان المتجاوران الآن في العقار نفسه هذا العقار في عقد بيع واحد، سوية بينهما، عوضًا عن عقدين متساويين، ولا يختلف قسما المبيع سوى في مواقع الأود [الغرف] الخمس بين سفلية في العقد الأول وعلوية في العقد الثاني .

ثم لماذا قرية عين الشعرا بالذات؟ المعروف عن عين الشعرا في إقليم البلان في جبل الحرمون جمال موقعها وحسن مناخها وثمارها، وخاصة في فصل الصيف، ولكن هناك مناطق أخرى قريبة من دمشق تتمتع هي الأخرى بحسن المناخ. إن سكان عين الشعرا يضمّون مسيحيين ودروزًا، والمعروف عن الدول الأوربية في القرن التاسع عشر أنها كانت تتدّخل في المشرق العربي بحجة حماية الأقليات المسيحية والإسلامية على حد سواء. ففرنسا، مثلاً، تحمي الكاثوليك والموارنة، ومن هنا تدخل فرنسا في عهد الإمبراطور نابليون الثالث (ت 1873م) في أحداث عام 1860م في لبنان لحماية الموارنة من الدروز. وكانت روسيا القيصرية، التي ادّعت بوراثتها للإمبراطورية البيزنطية، منذ عهد القيصر إيفان المخيف في أربعينات القرن السادس عشر، تحمي الروم الأرثوذكس، سواء في البلاد العربية أو في البلقان، وانتزعت حق الحماية من الدولة العثمانية بعد هزيمة روسيا لها في عهد كاترين الثانية (ت 1896م)، في حرب ضروس

بين عامي 1768 – 1774م وانتهت بمعاهدة كجك قاينارجه في 12 جمادى الأول 1188هـ/ 21 تموز 1774م، وبضمّ روسيا لشبه جزيرة القرم من الدولة العثمانية. أما بريطانيا فكانت تحمي اليهود والدروز آنذاك كما دلت تدخّلاتها لصالحهم ولخدمة مصالحها. ولا ندري الصفة السياسية أو القنصلية للسيدين وليم رايت وجيمس سكوت ولكن استعمال لقب السنيور لكل منهما، وهو ما يستخدم عادة للقناصل الأجانب ومن في حكمهم ربما يدل على أنهما ممثلان للدولة الإنكليزية .

ومثال آخر عن شراء المواطنين الأجانب للعقارات في الأرياف حيث يوظفون أموالهم ما ورد في ثلاثة عقود شراء في المحكمة الشرعية في حلب في يوم واحد هو 24 رمضان 1287هـ/ 18 كانون الأول 1870م من قبل ثلاثة أخوة من تبعية دولة النمسا، وهم فريدريك، وألبرت ورودولف أو أدولف أولاد يوسف بوخه المقيم في حلب، ففي العقد الأول اشترى الأخوة الثلاثة

من الحاج عبد القادر ابن الحاج أحمد من أهالي قرية باشكوي19 التابعة لقضاء جبل سمعان من أعمال حلب ما هو بملكه ومنتقل إليه إرثًا عن أبيه، جميع الدارين المتلاصقتين بالقرية، وتشتمل الأولى على بيتين وحوش سماوي وثلاثة جباب معدات لوضع التبن، وتشتمل الثانية على ثلاثة بيوت خدمات وجب ماء المحدودتين قبلةً بدار محمد بن محمد الكوك، وشرقًا بأرض البيدر، وشمالاً بالمصنع، وغربًا بالطريق، واشتروا كذلك من البايع جميع المغارة المعدة لربط الدواب الكاينة بالقرية بثمن جملته ألفان من القروش الجديدة السلطانية مقبوض ذلك كلّه وبتمامه إقرارًا مصدقًا من الخواجة ألبرت أصالةً عن نفسه ووكالة عن أخويه المشترين، وذلك بعد أن ورد علم خبر مختوم بأختام مختارين واختيارية القرى المجاورة للقرية المذكورة بأن المبيع صحيح جارٍ في ملكية البائع. وتلي ذلك أسماء الشهود: الشيخ عقيل أفندي الزويتيني، وابنه الشيخ أحمد أفندي، والسيد محمد سرور جلبي حلاج زاده، وبكري السليم (؟)، والسيد مصطفى جلبي ابن السيد سرور الالاجاتي20.

وفي العقد الثاني الذي يلي الأول ويحمل التاريخ نفسه اشترى الأخوة الثلاثة في قرية باشكوي ذاتها من محمد بن عمر اللوك بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخيه وأخته لأبويه ما هو بيدهم ومنتقل إليهم بالإرث عن أبيهم جميع الحصة وقدرها عشرون سهمًا (على الأرجح من أربعة وعشرين سهمًا) من جميع الدارين المتلاصقتين بالقرية المذكورة وحدودهما غير حدود الدارين السابقتين، بثمن قدره ألفان من القروش الجديدة السلطانية مقبوضذلك بتمامه، وذلك بعد أن ورد علم وخبر مختوم بأختام مختارين واختيارية القرى المجاورة بأن المبيع صحيح وجار في ملكية البائعين21.

واشترى الأخوة الثلاثة في عقد ثالث وفي التاريخ نفسه من بائع آخر هو بكري ابن الحاج مصطفى الجغل من أهالي قرية باشكوي الأصيل عن نفسه والوكيل من قبل أخيه حسين وأخته زليخا ما هو ملك البائعين ومنتقل إليهم بطريق الإرث جميع الدارين المتلاصقتين، وتختلف حدودهما عن حدود الدور السابقة، وكذلك اشتروا جميع أشجار التين المغروسة بأرض الحاكورة في القرية نفسها بثمن قدره ألفان من القروش الجديدة السلطانية مقبوض بتمامه، وذلك بعد أن ورد علم وخبر مختوم بأختام مختارين واختيارية القرى المجاورة بأن البيع صحيح وجار في ملك البائعين22.

ويلاحظ أن قرية باشكوي تقع في منطقة زراعية، وفي كل من الدور المشتراة في العقود الثلاثة هناك جبان أو أكثر لأجل وضع التبن. من أجل الحيوانات المستخدمة في الزراعة، مما يدل على أن الأخوة الثلاثة أولاد يوسف بوخه كانت لهم مصالح زراعية في قرية باشكوي ومحيطها الواقعة في قضاء جبل سمعان والتابعة إلى حلب. والطريف أن أسعار كل من الدارين وملحقاتهما في العقود الثلاثة كانت متشابهة، وتعادل ألفي قرش في كل عقد، ومجموع ذلك ستة آلاف قرش من القروش الجديدة السلطانية. ودفعت هذه المبالغ أثمان الدور نقدا مما يدلّ على أنه لم تكن للمشترين بذمة البائعين أية ديون اقتضت شراء الدور مقابل الديون .

ولم يقتصر شراء المواطنين الأجانب للعقارات في الأرياف بل اشتروا كذلك عقارات في المدن، فقد اشترى جون باركر بالوكالة عن أنطوني رناي وصمويل هور ونثنائيل بريدجش ومتشول موت، بالتساوي بينهم، من الخواجة يوسف ابن نقولا ورده ما هو في ملكه ومنتقل إليه بالشراء الشرعي بموجب سندات محررة في بطركخانه الروم الكاثوليك بدمشق، وذلك جميع الدار نمرة ثلاث وأربعين في محلة النصارى قرب حمام المسك، وفيها بركة ماء ومساكن علوية، وجميع عمارة وبناء الدار القريبة من الدار السابقة، وأراضي هذه الدار هي وقف لبني السلطي، بثمن قدره ألفا ليرة إنكليزية وأربعون ليرة إنكليزية ذهب عين حالاً مقبوضة بيد البايع، وصدر عقد البيع في 15 شعبان 1289 هـ / 18 تشرين الأول 1872م 23.

وفي حلب اشترى الخواجه بنيامين فليكروز ابن الخواجه لويس فليكروز التاجر الفرنساوي من تبعة دولة فرنسا الفخيمة من السيد أحمد ابن السيد عبيد وعبد الباقي ابن السيد احمد جميع الدار التي نمرتها 15 بمحلة القصيلة بحلب المشتملة على خمسة بيوت وإيوان ومغارة ومطبخ وحوش سماوي وجب ماء المحدودة قبلة بدار الحرمة أسماء بنت السيد عبد الرحيم الحلاق، وشرقًا بدار عم البائع السيد حسن، وشمالاً بدار السيد مصطفى الخباز، وغربًا بطريق سالك والية الباب، وجميع المعصرة المعدة لإخراج السيرج والطحينة التي نمرتها 92 بسوق القصيلة بثمن للعقارين قدره 206 ليرات مجيدية ذهبية وثلاثة أرباع الليرة قبضًا وبيعًا بالوفاء لمدة إحدى عشرة سنة كوامل أولها غرة ربيع الثاني سنة تاريخه بذيله و بعد مرور المدة المذكورة إذا لم يدفع البايع للمشتري المبلغ 206 ليرات مجيدية وثلاثة أرباع الليرة فيكون المشتري المرقوم وكيلا عنه في بيع الدار والمعصرة بثمن مثلها واستيفاء المبلغ من ثمنها، وأدخل ذلك في عقد بيع الوفاء الذي حكمه حكم الرهن شرعًا. وتسلم المشتري الدار، وثم عقد البيع في أوضة [غرفة ] المشتري في خان الحرير24 من قبل كاتب المحكمة المأذون له بذلك. وحرّر في 25 ربيع الأول 1287هـ/ 25 حزيران 1870م25.

تدلّ هذه القضية على أن التاجر الفرنسي بنيامين فيلكروز كان ينوّع استثماراته ويوظّف المال في مختلف العمليات المالية بما فيها بيع الوفاء، وهذا ليس بيعًا باتًا وقطعيًا وإنما، كما تشير القضية، حكمه حكم الرهن، أي إذا لم بعد المستدين أو البائع، المبلغ بعد مدة معينة فيعتبر البيع الصوري الأول عند ذاك بيعًا باتًا وقطعيًا، وطبيعي أن المشتري في هذه الحالة، يستغل الدار ويؤجرها، كما يستغل المعصرة في المحلة نفسها. وكان التاجر الفرنسي يقيم على الأرجح في خان الحرير حيث يعرض بضاعته ويقوم بصفقاته المالية .

ومما يدّل على النفوذ الذي تمتّع به التاجر الفرنسي فليكروز أن عقد البيع بالوفاء قد تمّ في مجلس شرعي في أوضة [ غرفة ] التاجر في خان الحرير، كما يشير السجل الشرعي بواسطة كاتب المحكمة الذي ((جاء هو و من أرسل معه من الأمناء لمجلس الشرع، وأخبروا الموالي (الملا) المومى إليه بذلك، ويقصد به القاضي . كما أن الشهود في هذه القضية قد ضموا عدة من أصحاب المكانة الاجتماعية والدينية من أحياء حلب .

ــــــ∞ــــــ

المحليون الأجانب وشراؤهم العقارات

تطوّر نظام الحماية من قبل الدولة الأجنبية للسكان المحليين المتعاملين معهم إلى حد إعطاء هؤلاء جنسية هذه الدول، فاستخدموها في تطوير مصالحهم الاقتصادية تحت ستار تمتّعهم بالجنسية الأجنبية وتدخّل القناصل لصالحهم، وبخاصة في شراء العقارات .

وتمتلئ سجلات المحاكم الشرعية في دمشق وحلب، كما في غيرهما، بأسماء أولئك المحليين الذين تمتّعوا بالجنسية الأجنبية واستخدموا هذه الصفة لشراء العقارات. ويلاحظ أن العديد من التجّار والمتعاملين في السوق المالية كدائنين بفوائد مالية مرتفعة تقارب 25 بالمئة من أصل المبلغ قد كدّسوا الثروات على مدى عقود . مثال ذلك من دمشق ما جاء في تقرير بريطاني رسمي في عام 1839م26 أن هناك ستة وستين تاجرًا مسلمًا يتعاملون بالتجارة مع أوروبا، برأسمال يبلغ بين 20 إلى 25 مليون قرش، أي ما يعادل 200,000 إلى 250,000 ليرة إسترلينية، وثمانية تجار من هؤلاء، حسب . التقرير، يزيد رأسمال الواحد منهم على مليون قرش . كما أن بين هؤلاء التجار اثنين هما عبد الرحمن هاشم ومحمد سعيد آغا بغدادي يتاجران مع بغداد، ويبلغ رأس مالهما بين مليون ونصف إلى مليونين من القروش. ويذكر التقرير أن التجار ذوي الرأسمال الأكبر يتاجرون عادة مع أوروبا وبغداد، والأقل رأسمالاً يتاجرون مع إستانبول وإزمير. وهناك آخرون يتاجرون مع القاهرة والإسكندرية، وغيرهم مع الحجاز، ومع القدس ونابلس، وحتى مع جزر الهند الشرقية .

ويوجد بين المسيحيين في دمشق تسعة وعشرون تاجرًا يتاجرون مع أوروبا برأسمال قدره بين أربعة ملايين ونصف وخمسة ملايين ونصف قريش، والأكثر ثروة من هؤلاء هو حنا عنحوري الذي تبلغ ثروته بين مليون ونصف ومليونين من القروش، ويتاجر مع إنكلترا وفرنسا وإيطاليا، كما يصنع المنسوجات في دمشق مع عدد من آل عنحوري27 .

ووجد أربعة وعشرون من البيوتات التجارية اليهودية برأسمال قدره بين 16 إلى 18 مليون قرش، وتسعة من بينهم يتراوح رأسمال كل منهم بين مليون إلى مليون ونصف قرش. ويذكر التقرير أن الأكثر ثروة بين التجار اليهود هما مراد فارحي28 ونسيم فارحي، وتزيد ثروة كل منهما في التجارة على مليون ونصف قرش، ومعظم تجارة اليهود مع بريطانيا، وتبلغ أعداد المتعاملين بالتجارة مع بريطانيا بين التجار عمومًا مائة وسبعة من التجّار .

وبالرغم من الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في الفترة بين 1850م و 1860م فقد عادت التجارة إلى الازدهار وعمت الشراكة بين التجار، على اختلاف مذاهبهم، للوقوف في وجه المنافسة الأوربية. ويذكر نعمان القساطلي الدمشقي29 (ت 1338هـ/ 1920م) ، وهو شاهد عيان في سبعينات القرن التاسع عشر، أن رجلاً من بيت مرتضى في دمشق استنبط شكلا جديدا منقوشا نقشا جميلا من النسيج فراج كثيرًا، ثم تبعه السيد درويش الروماني وقلد القلاووط الإفرنجي المعرّق بمساعدة الخواجة جرجي ماشطة.

ووظّف هؤلاء الأثرياء من التجار بعضًا من ثروتهم في بناء الدور الحديثة، مثل الدار التي بناها، كما يقول القساطلي، في حي النصارى بين باب توما وطالع القبة متري أفندي شلهوب في عام 1866م .

والدار التي بناها أنطون أفندي الشامي، وهي أجمل وأوسع من السابقة ، وثم بناؤها في عام 1867 م ، ونزل فيها ولي عهد امبراطور بروسيا حين زار دمشق في عام 1869 .

وكذلك دار يوسف أفندي عنبر ( اليهودي ) التي لا نظير لها، وشرع ببنائها سنة 1866م، ودار شمعايا أفندي، ودار الخواجة إسلامبولي، ودار لزبونا من اليهود وبنيت هذه الدور بين عامي 1865م و 1872م .

كما بني سعيد أفندي قوّتلي30 دارا بجوار الجامع الأموي، وكذلك فعل أخوه مراد أفندي بزقاق العواميد، وهي الدار التي نزل فيها الكراندوق نقولا الروسي، وكذلك دار حسن آغا البارودي31، وقد أنفقت على هذه الدور مبالغ باهظة، كما يقول نعمان القساطلي32.

ازدادت الرساميل التي جناها السوريون من التعامل التجاري مع أوروبا إلى درجة كبيرة، ولم تستهلك الأبنية الباذخة التي بناها بعضهم سوى القليل منها، فانصرف معظمهم إلى توظيف المال في شراء ا لعقارات.

وكان بإمكان أي منهم، سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا أو يهوديًا، أن يشتري العقارات بصفته من تبعة الدولة العثمانية، ولكن بعضهم وبخاصة من المسيحيين واليهود، فضلوا اتخاذ الجنسية الأجنبية لحماية مصالحهم بعد أن عصفت بالبلاد اضطرابات اجتماعية واقتصادية في منتصف القرن التاسع عشر .

فالدمشقي جرجي نحاس، مثلاً، تمتّع بالجنسية النمساوية. وقد اشترى بهذه الصفة، بين عامي 1869م و 1873م، عددًا كبيرًا من العقارات في دمشق، وبخاصة بيوتًا سكنية في باب توما والميدان، وكذلك دكاكين ومقهى بالمرجة والبحصة، كما اشترى زراعات وأشجار في منطقتي الهامة33 والجديدة 34 بما مجموع ثمنه 480، 121 قرشا، فالبيوت التي اشتراها في باب توما والميدان كانت من بائعين مسيحيين، أما الأشجار والممتلكات الزراعية في الهامة والجديدة فقد اشتراها بمعظمها من حسن أفندي البغدادي الذي جمع ثروة ضخمة في التجارة مع بغداد. ويلاحظ أن حسن أغا البغدادي قد اشترى العقارات التي باعها إلى جرجي نحاس قبل عام تقريبًا من بيعها، مما يدل على أن العقارات آنذاك كانت سلعة تجارية رابحة يوظف التجار فيها الكثير من رؤوس أموالهم .

وقد وظف جرجي نحاس من مجموع المبلغ الذي انفقه في شراء العقارات والبالغ 480، 121 ما مجموعه 220 ، 43 قرشًا، أي ما يعادل 85 ، 35 بالمئة من المجموع في شراء العقارات الزراعية في الهامة والجديدة في حين خصص 260، 78 قرشًا، أي 42 ، 64 بالمئة، في شراء العقارات السكنية والتجارية وكانت الهامة والجديدة، كما دُمَّر35 ووادي بردى36 ، مصايف للأسر الدمشقية الغنية . ويُذكر أن الأمير عبد القادر الجزائري (ت في دمشق 19 رجب 1300هـ / 26 أيار 1883م) قد بنى قصرًا في منطقة دمّر.

وكان يُشار في جميع عقود الشراء التي عقدها جرجي نحاس إلى كونه ((من رعايا دولة أستريا الفخيمة بالشام بموجب ((العلم والخبر)) الوارد من قنصلاتو الدولة المرقومة)). ويلاحظ أن البائع حسن أفندي البغدادي في أحد العقود التي باع فيها عددًا من الأراضي والغراسات في أراضي قرية الهامة إلى المشتري جرجي النحاس من رعايا دولة أستريا كان يملك أراضي وغراسات أخرى، مثلما كان يملك جرجي النحاس في المنطقة ذاتها، أراضي وغراسات أخرى بدليل حدود الأراضي المشتراة، مثال ذلك أنه في العقد المسجل في المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1285هـ / 20 أيلول 1868م اشترى جرجي النحاس من حسن البغدادي غراس الأربع قطع الأراضي في قرية الهامة، يحد الأرض الأولى قبلة وشرقًا بيد البائع وشمالاً نهر السلطاني وغربًا بيد البائع ، ويحد الأرض قبلة بيد37 المشتري، وشرقًا وشمالاً وغربًا كذلك، ويحد الأرض الثالثة قبلةً بيد المشتري وشرقًا كذلك وشمالاً نهر السلطاني وغربًا بيد المشتري، ويحد الأرض الرابعة قبلة أرض فاطمة بنت برطيع وشرقًا بيد محمد القصير وشمالاً نهر السلطاني وغربًا بيد محمد العتال وهناك شراء زراعات أخرى في العقد نفسه من قبل جرجي النحاس ومن البائع نفسه تدل حدود بعضها على وجود زراعات أخرى بجانبها باسم البائع والمشتري38.

ونستدل من كثافة الممتلكات، سواء للبائع أو للمشتري، في المنطقة الواحدة على رغبة في السيطرة على منطقة محددة، وبخاصة أن منطقة مثل الهامة، ذات مناخ ملائم لتمضية فصلي الربيع والصيف، وهي مرغوب فيها من قبل المشترين والمستأجرين وشراء هذه الزراعات أو الأشجار في المنطقة الواحدة المرغوب فيها، مردود ربحي، وكذلك مكانة اجتماعية للمشتري

حيث يتكاثر أعيان الشام على اختلاف مذاهبهم . ومما يلفت النظر أيضًا في عقد البيع هذا، استخدام الليرة الإنكليزية في الشراء، مثلما استخدمت الليرة الفرنسية في عقود أخرى، مما يدل على شيوع العملة الذهبية الأجنبية في التعامل المالي أكثر من استعمال القرش الذي فقد الكثير من قيمته، وكذلك نص على الصحيح .

منه بأنه ((من القروش الجديدة السلطانية))39. وإذا كان القرش من إصدار محلي، وليس سلطانيًا، أشير إلى ذلك بأنه ((قرش صاغ رايج عملة دمشق)).

ولا يتّسع المجال لتغطية كافة عقود الشراء التي عقدها مشترون محليون يحملون جنسيات أجنبية، ولكن إشارة خاطفة إلى هوية هؤلاء المشترين وجنسياتهم تعرفنا بمدى انتشار هذه الظاهرة بعد أن صدر قانون السماح للأجانب بشراء العقارات في الدولة العثمانية باستثناء الحجاز. مثال ذلك شراء ((الخواجه داود ابن الخواجه موسى عطية الموساوي من رعايا دولة فرانسا بموجب علم والخبر الوارد عن قنصلاتو الدولة المشار إليها أعلاه المحفوظ بالمجلس بماله لنفسه من الحاج محمد رسول ابن الشيخ شعبان المصروم من أهالي قرية حديدة التركمان)) ما هو في ملكه ومنتقل إليه بالإرث عن والده ومتصرف بذلك من قديم الزمان وإلى الآن بدون معارض ويشهد له بذلك العلم والخبر الوارد من قومسيون القرية المذكورة المحفوظ بالمجلس، جميع الدار بالقرية بحارة القبلية يحدها قبلةً الطريق وفيه الباب، وشرقًا دار الحاج علي، وشمالاً دار محمد علي، وغربًا الطريق السلطاني، وجميع غراس الكرم الكاين بالقرية، ويحده قبلةً أرض حسين العسس، وشرقًا أرض أحمد عواد، وشمالاً بستان الخاتون، وغربًا أرض أحمد العسس، اشتراءً وبيعًا باتين بثمن إحدى وعشرين ليرة فرنساوية، منها خمس عشرة ليرة عن الدار وست ليرات عن الغراس، مقبوضة بيد البائع، وحرر ذلك في 16 شوال 1289هـ/ 17 كانون الأول 1872 م40.

ويلاحظ في هذا البيع أن المشتري داود عطية لا يملك أي ملك بجوار الدار أو الغراس لأن المجاورين مسلمون . فما الذي دفعه إلى هذا الشراء ؟ لا شك أن الهدف ليس للسكن الشخصي أو الاعتناء بالغراس بل هو مجرد توظيف للمال بشراء العقارات في الأرياف، ولا ندري هل الثمن هو ثمن المثل أم أنه أبخس من ذلك. كما لا تشير الوثيقة فيما إذا كانت علاقة مالية كدائن ومدين تربط بين المشتري والبائع، وقد دلّت عقود أخرى على قيام مثل هذه العلاقة وإن لم تذكر في العقد صراحة .

والجدير بالذكر أن الخواجة داود ابن الخواجة موسى عطية، وهو نفس المشتري في العقد السابق، قد اشترى مع لخواجة يحي السقال الموسوي، وكلاهما من رعايا دولة فرنسا، في القرية نفسها، حديدة التركمان، بعد ستة أيام من العقد السابق، أي في 22 شوال 1289هـ/ 23 كانون الأول 1872م، من حسين بن عبد الله الحاج علي من سكان القرية (حديدة التركمان تابع المرج والغوطة)، ما هو ملكه إرثًا عن والده ومتصرّف به من قديم الزمن بشهادة علم وخبر من قومسيون القرية 41 جميع غراس أرض الكرم، ويحدها قبله بيد صالح يسين وسليم عبد الله وشرقًا محمد عجنة، وشمالاً بيد قدور العشا وأبو حميد، وغربًا أولاد عبد الرحيم الفوال بثمن قدره 2500 قرش عملة رايج البلدة مقبوضة بيد البائع .

إن هذا التسارع في شراء الغراس في قرية حديدة التركمان من قبل داود عطية في أمكنة لا تحد مشترياته فيها أية عقارات تابعة له أو لأبناء ملته، ومن قبل بائعين ورثوا هذه الممتلكات عن آبائهم واستخدموها لفترة طويلة، وربما كانت مصدر عيشهم يدل على علاقة مالية لم يتمكن معها البائعون من الوفاء بها فاضطروا إلى بيع ما يمتلكونه .

وهناك العديد من القضايا التي تضمّنت ديونًا بين سكان مدن مع سكان أرياف لم يتمكّن الآخرون من الوفاء بها فقاضاهم دائنوهم في المحكمة الشرعية، مثال ذلك ادعاء ماير بن روفائيل فارحي الموسوي على محمد الدرة وعلى عبد ا لله بن مصطفى من أهالي قرية دوما 42 بأن له بذمتهما مبلغ 124 ليرة فرنساوية بسبب دين شرعي وهما متضامنان في ذلك، وشهد بذلك سند مؤرخ في 18 شعبان 1289هـ/ 21 تشرين الأول 1872م، أي أن المدينين من تاريخ القضية في المحكمة وهو 12 جمادى الأولى 1290هـ/ 8 تموز 1873م، لم يدفعا المبلغ خلال عشرة أشهر فاعترفا في المحكمة بالمبلغ وذكرا أنه ((دين شرعي قرضة حسنة))، وذلك للتأكيد، ربما من كاتب المحكمة أن المبلغ شرعي وقرضة حسنة، والقرضة الحسنة عادة لا تتضمن فائدة، وليس لها

زمن محدد، ولا تقتضي رهنًا. وقد ألزم القاضي المدينين بدفع المبلغ إلى المدين43. وفي كثير من هذه الحالات حين لا يستطيع المدين إيفاء المبلغ فإنه يبيع ما يملك للدائن أو غيره للوفاء بالمبلغ وتعجّ صفحات السجلات الشرعية لمحاكم دمشق وحلب وحماه وغيرها بحالات شراء الغراس في الريف من قبل دائنين في المدن مما يرجح أسبابًا مالية لذلك . وكان الدائنون، وبخاصة من الأقليات، يتقوون بجنسياتهم الأجنبية لتحصيل ديونهم أو شراء عقارات المدينين الذين لا يستطيعون الوفاء بها، مثال ذلك، شراء الخواجه44 روفائيل ابن الخواجه داود الهراري من رعايا الدولة العلية الإنكليزية، بموجب العلم والخبر الوارد من القنصلية الإنكليزية، من الحاج حسن بن محمد المكاوي من قرية كفر بطنا45، في ضواحي دمشق، ما هو جار في ملكه ومنتقل إليه بالإرث عن والده وتصرفه بذلك من قديم الزمان بدون معارض، ويشهد بتصرفه العلم والخبر الوارد من كومسيون القرية المحفوظ بالمجلس، وذلك جميع غراس قطعتي الأرض بأراضي كفر بطنا بثمن مقداره 105 ليرات فرنسية عين، أي ما يعادل 9,555 قرشًا، قاصص المشتري المذكور البايع المرقوم من الثمن من أصل الدين الذي في ذمته للمشتري وقدره 14,947 قرشًا من العملة الدارجة بموجب ((سندي كمبيالات )) أولهما بتاريخ غرة صفر 1287هـ/ 3 أيار 1870م، وثانيهمابتاريخ غرة جمادى الأولى 1287 هـ / 30 تموز 1870 م ، وحرر ذلك في 6 جمادى الأولى 1288هـ / 19 تموز 1871م 46.

وعلى هذا يبقى بذمة البائع المدين للمشتري الدائن مبلغ قدره 5,392 قرشا. وليس هناك من ذكر لأية فائدة وإن كانت متوقعة ومضافة إلى مبلغ الدين تحت غطاء ثمن صابون كما جرت العادة. ويدل هذا المثال وكثير غيره، على استخدام الدائن الدين لشراء ما يملكه المدين. وإذا حدث من ممانعة أو إشكال من قبل المدين، فعندها يطلب الدائن تدخل قنصل الدولة التي ينتمي إليها، وهي بريطانيا في المثال السابق .

مغزى منح الأجانب الحق في تملّك العقارات

هدف الدولة العثمانية، رسميا على الأقل، من إعطائها حق تملك العقارات للأجانب إلى تنظيم تملكهم للعقارات الذي كان يتم عمليا وبشكل غير قانوني. ولكن هذا القانون أسيء استعماله حين استغله عدد كبير من السكان المحليين من محميي الدول الأجنبية التي حصلوا على جنسيتها لخدمة مصالحهم بدعم من هذه الدول. ولم يكن هؤلاء المحميون ممنوعين، بموجب القوانين العثمانية النافذة، وبكونهم متمتعين بالجنسية العثمانية (من تبعة الدولة العلية)، من شراء العقارات وبيعها. ولكن المتمتع بالجنسية الأجنبية يعفى من عدد من الضرائب العثمانية، مثل الويركو47 (vergi)، وهي ضريبة على تأجير الممتلكات، وقد أعفي منها أصحاب العقارات من الجنسية الأجنبية48. وقد تشكى القنصل البريطاني، كما القنصل الفرنسي، إلى رؤسائهم من إساءة استعمال أصحاب الأموال من ذوي جنسية بلديهم الذين أربكوهم بمشاكلهم، وبخاصة بديونهم لدى الفلاحين. وجاء في رسالة من القنصل البريطاني في دمشق ريتشارد اوستن إلى السفير البريطاني في إستانبول السير هنري ايليوت تاريخ 21 تشرين الثاني 1870م أن المحمي الذي يتمتّع بالجنسية الأوربية عوضا عن المتاجرة الشريفة فإنه يدين الأموال إلى الفلاحين بفوائد كبيرة وكذلك يجني أرباحا كبيرة من السلع التي يبيعها للدولة، ذلك لأنه يعتمد على حماية الدولة الأجنبية له، وهكذا يصبح عمل القناصل كما يقول القنصل البريطاني، أشبه بالعمدة الذين من أولى واجباتهم مساعدة أصحاب الجنسيات الأجنبية في جمع ديونهم الفاسدة. ويذكر القنصل أنه يوجد في دمشق ثمانية وأربعون رجلاً في حماية القنصلية البريطانية، ومن هؤلاء ثلاثة رئيسيون هم داود هراري، وإسحاق طويي، ويعقوب إستامبولي. وقد أعطي هؤلاء الجنسية البرطانية، أو أنهم ورثوها عن آبائهم، بحجة حمايتهم من ظلم المسلمين لهم، فتوسعّوا في الحماية لتشمل معاملاتهم الاقتصادية التي يتوقف نجاحها على حماية البريطانيين لهم. وأعطي القنصل البريطاني مثالاً عن يعقوب إستانبولي الذي كانتقرية عرنة49 في جبل الحرمون مدينة له بمبلغ 106,000 قرش. وكان هذا المبلغ في الأساس 42,000 قرش ثم أخذت تضاف إليه الفوائد مما أزعج القنصل الذي طُلب منه التدخل لحماية الإستانبولي . ويضيف القنصل أن للأستانبولي ديونًا أخرى عند أهالي قرى : أزرع50 والزبداني51 ومجدل شمس52.

وتذكر وثائق المحاكم الشرعية في دمشق أن الخواجة يعقوب الإسلامبولي (الإستانبولي) كان دائنًا مبلغ 62,104 قروش إلى مصطفى آغا الحواصلي زعيم الزبطية (القوات غير النظامية) في دمشق التي شاركت في الأحداث عام 1860م، وقد نفذ العثمانيون حكم الإعدام بمصطفى أغا الحواصلي53. ويذكر نعمان القساطلي أن دار الخواجه إسلامبولي، مثل دار شمعايا آفندي وداود الخواجه لزبونا، وجميعها في حي اليهود بدمشق، وبنيت بين عامي 1865م، 1872م وقد كلفت الواحدة منها لا أقل من 20 ألف ليرة (عثمانية ذهب)54.

وقد استفحل شراء الأجانب، ومن هم في حكمهم من السكان المحليين، العقارات والأشجار الزراعية، وكثير منها قائم على أراض وقفية، كما أنهم تملكوا بحكم استئجارهم للأراضي الزراعية الوقفية لمدة طويلة معظم، وأحيانًا جميع، ما زرعوه أو بنوه عليها مما أدى بالنتيجة إلى الاستيلاء على معظم واردات الوقف. وتهدم كثير من الأبنية الوقفية التي فقدت بالتالي مواردها . ومما زاد في الأمر أن عددًا من المتولين والنظار للأوقاف تلاعبوا هم أيضًا في أموال الوقف وعائداته، فتهدم العديد من الأوقاف الخيرية من مدراس ومساجد، وما أكثر الأحياء التي يحمل الواحد منها اسم جامع اندثر أو مدرسة درست، فذهب الجامع وذهبت المدرسة وبقي اسمها ملتصقًا بالحي شاهدًا على ما حلّ بأوقافهما. وقد سجل تفاصيل ما اندرس من هذه الأبنية الخيرية في الشام عالم دمشق الحنبلي عبد القادر بدران (ت 1346هـ /1927م) في كتابه بعنوان: ((منادمة الأطلال ومسامرة الخيال))55. واستمر الأجانب باستملاك العقارات واسئجار الأوقاف الزراعية وتملك ما يزرعونه ويبنونه عليها حتى زمن الانتداب الفرنسي، كما نستدل من وثائق المحاكم بما في ذلك وثائق المحاكم الشرعية .

| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: صفحات من تاريخ دمشق، و دراسات أخرى، 2006، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 65 - 110. |