أحمد مصطفى؛فنّان وعالم معروف دوليًا، وزميل في الفن الإسلامي والتصميم بمركز الدراسات الإسلامية بأكسفورد- المملكة المتحدة.

على النقيضِ مما يفترضه عديد من الغربيِّين؛ فإنَّ الإسلامَ لا يعتريه أي إجهادٍ في الجمع بين العلم والدِّين. فالقرآنُ بكل تأكيدٍ ينصحنا بأن نعمّق من روحانياتنا من خلال فهم أكبر وأوسع للعالم الظاهر. القرآن في الحقيقة لا يرسم أي خط فاصل بين ما هو روحي وشأن الحياة المرتبطة بالعالم؛ وإنما اعتبرهما على العكس من ذلك بمثابة جوانب مختلفة لحقيقةٍ واحدة. القرآن يدعو المؤمنين في كثير من آياته أن يتأمَّلوا «آيات» الطبيعة على نحو قريب، ويفهموا الحيويَّة الخلَّاقة لله عزَّ وجلّ في قوانينها وظواهرها المتعدِّدة، كما يتفكَّرون أيضًا في دروس التاريخ لكي يكتسبوا بصيرةً أعمق داخل الينابيع الموغلة في باطن السلوك الإنساني. ولذلك، فإن الله تعالى يوجِّه خطابه القرآني﴿لقوم يتفكَّرون﴾. وبإيجازٍ فإن النشاط الفكري هو ما يُفترضُ أَّنه بمثابة طريق شرعيّ نحو فهم أحسن لمشيئة الله. وإذا ما كان النشاط الفكري متحقِّقًا بضمير أخلاقي، فسيكون مثل طريقٍ شرعيّ لعبادة الله.

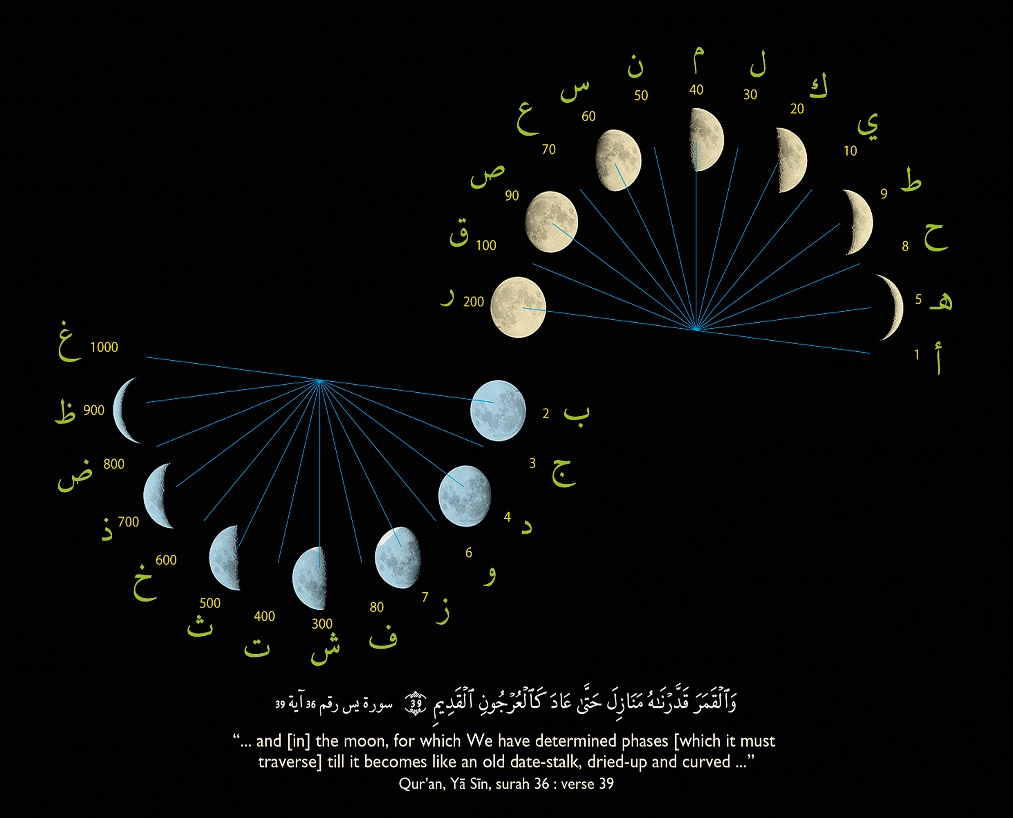

هذا المبدأ القرآني هو ما تؤكِّده الأقوال الصحيحة لسيِّدنا رسول الله ×. ومن ذلك على سبيل المثال قوله: «طلب العلم فريضة على كلِّ مسلم ومسلمة»، و «إن فضل العالِم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب». لقد كان هذا الإصرار على الاستقصاء الهادف هو الذي حرَّض على دراسة العالم القديم بشكلٍ عام، وعلى دراسة اليونانيين القدماء بشكلٍ خاصّ. وفي غضون وقت قصير نسبيًّا ترجموا غالبية علومهم وفلسفتهم إلى العربية. ومع نهاية القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي تمكَّن علماء المسلمين الذين مضوا في طريق بعثتهم بروح وصفها أحد علماء التاريخ على سبيل المجاز بأنها مثل «لذَّة امتلاك المعرفة»؛، فوضعوا المعرفة الهندسية على أنها انعكاسٌ للنظام الإلهي الذي تصوِّره الآية (49) من سورة القمر (54) في القرآن الكريم: ﴿إنَّا كلَّ شيءٍ خلقناه بِقَدَر﴾. ويمكننا أن نتصوَّرَ الابتهاج والشعور بالتقدير اللَّذين خَبَرَهما أولئك العلماء المسلمون الذين يمكن أن نسمِّيهم «علماء فنّ الإسلام» حينما كانوا يطالعون هذه الكلمات لأفلاطون «الهندسة لها التأثير في جعل القدرة على رؤية شكل الخير أكثر سهولة. وذلك، نقول فيه، هو نزعة أي شيءٍ يجبر العقل على التوجُّه نحو مناطق البركة المطلقة؛ التي يجب على العقل ألَّا يزدري أيَّ جهدٍ من أجل رؤيتها».

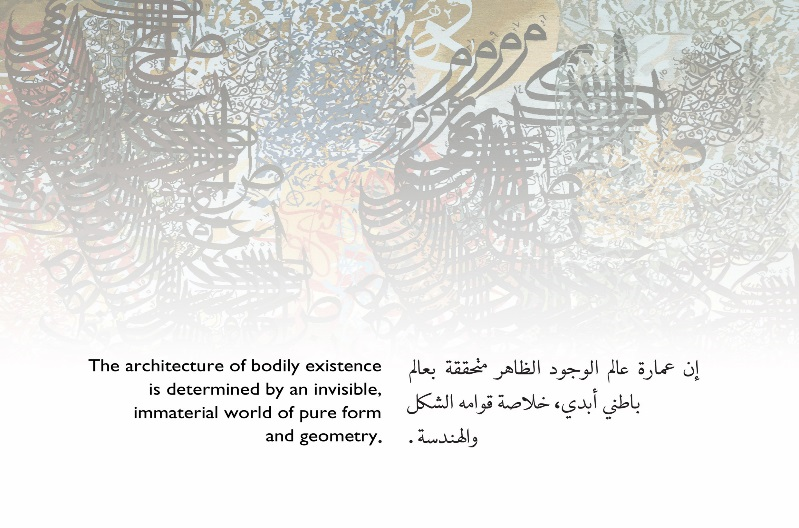

ونستطيع أن نستدلَّ مما اصطلح القرآن على تعريفه بما عليه مناطق «هذه البركة المطلقة» مسمِّيًا إيَّاها باصطلاح «تمام النعمة»؛ حيث هي متساوية في الدلالة مع المناطق الروحية التي جعلت في متناول الإنسان من خلال تسليمه و «إسلامه» لله عزَّ وجلّ، وذلك هو الأساس في كل أحوال الدِّين القيِّم. وتلك هي المنطقة التي اجتهدت معظم (إن لم يكن كل) فنون الحضارات القديمة للكشف عنها بواسطة المعرفة الموضوعية، باعتبارها محورًا تتَّجه نحوه الفكرة المتعلِّقة بالوحدة في كل شيء. فعلى دحض التناقض المفترض بين العلم والدِّين وبين الشؤون الدنيوية والروحية؛ ترتكزُ حيوية الوحدة التي تُعْتَبر حجر الأساس في عقيدة التوحيد والنبع الرئيسي لفنِّ الإسلام. كما توضَّح أيضًا سببيةُ الانطباع السائد في الغرب حول الفنّ والعلم باعتبارهما «ثقافتين» متناقضتين في اشتراكهما أو متخاصمتين؛ مما يُعَدُّ من وجهة نظر الفنَّان المسلم أو المبدع الحقيقي في أي تراثٍ حضاري شيئًا يعسر فهمه أو سبر غوره. بينما نجدُ أن الشعور الشخصي أو الوهمي يرى فقط الظاهر المصطنع للأشياء، ويستطيعُ فحسب تقسيم العالم ذريًّا إلى ظواهر منفصلة غير مرتبطة ببعضها، أما الشعور الموضوعي المرتكز على الحقيقة الواقعية فهو يمكِّن الإنسان من معرفة الأشياء على حقيقتها باعتبارها مشتقَّة عن نماذج متعالية ذات قيمة علوية يمكن معها أن نرى ونفهم معنى الوحدة في كل شيء. وعلاوة على ذلك، فإن الفنَّ الموضوعي لا يعمل كوسيط يفصل بين ما يتماشى مع الذوق العام وبين الأخلاقي والجمالي؛ فهذا تقسيم نموذجي للفنِّ الآثم المرتكز على الانطباعات الذاتية والفردية والأهواء الوقتية العارضة، والتفسيرات الشخصية أو أوهام ليس لها أيَّة مرجعية بمصداقيات الواقع الكوني. فالقوانين الرياضية التي كشف فيثاغورث عنها الغطاء؛ إنما لا تحكم الكون المادِّي وتعبيره في التجانس الموسيقي فحسب؛ وإنما تحكم العالم الأخلاقي أيضًا، وذلك لأنَّ فيثاغورث أدرك أن الفضيلة هي بمثابة الانسجام المتعلِّق بالروح، وأن توافقها المتناسب يقوم على نفس القوانين التي تحكم الانسجام الموسيقي.

وفي هذا الإدراك المتوحِّد للإنسان بصفته الجرمَ الصغيرَ الذي يشتمل على قوانين التجانس الكونية، تصبحُ انتهاكات السلوك الفاضل هي بالضرورة انتهاكات للتوافق والجمال؛ مما يؤدِّي إلى تنافر وصدى قبيح في مكان مَّا في النسق المتعلِّق بخلق العالم.

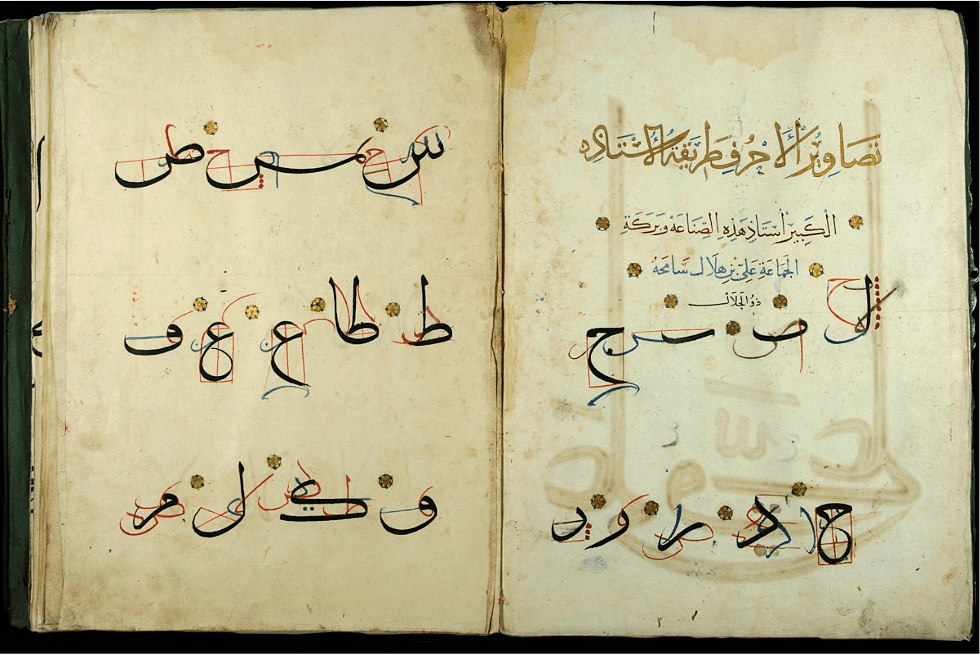

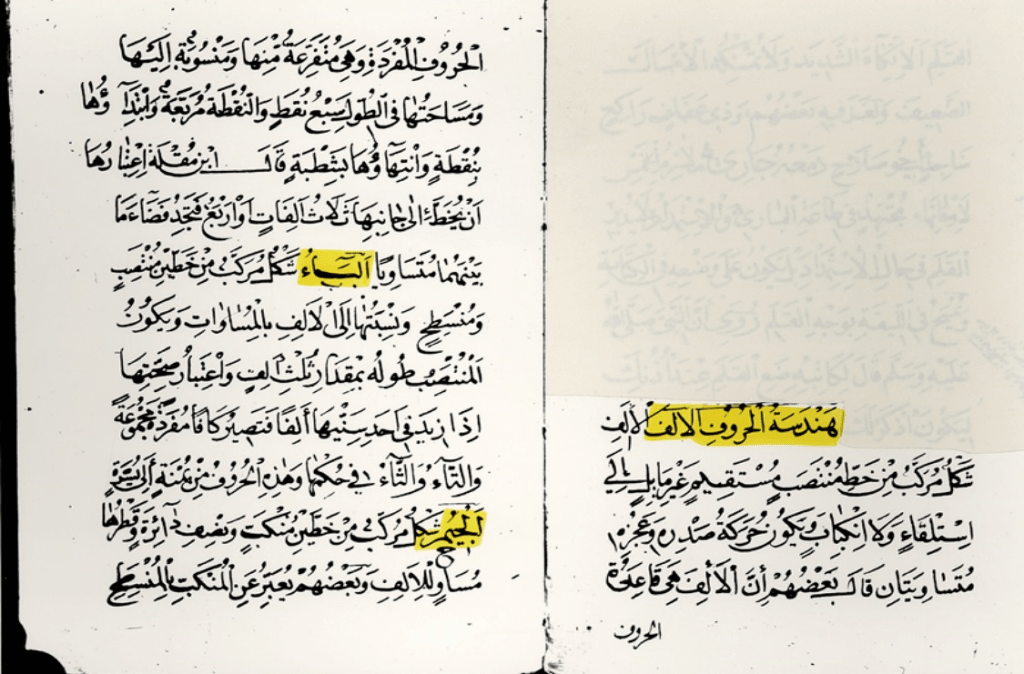

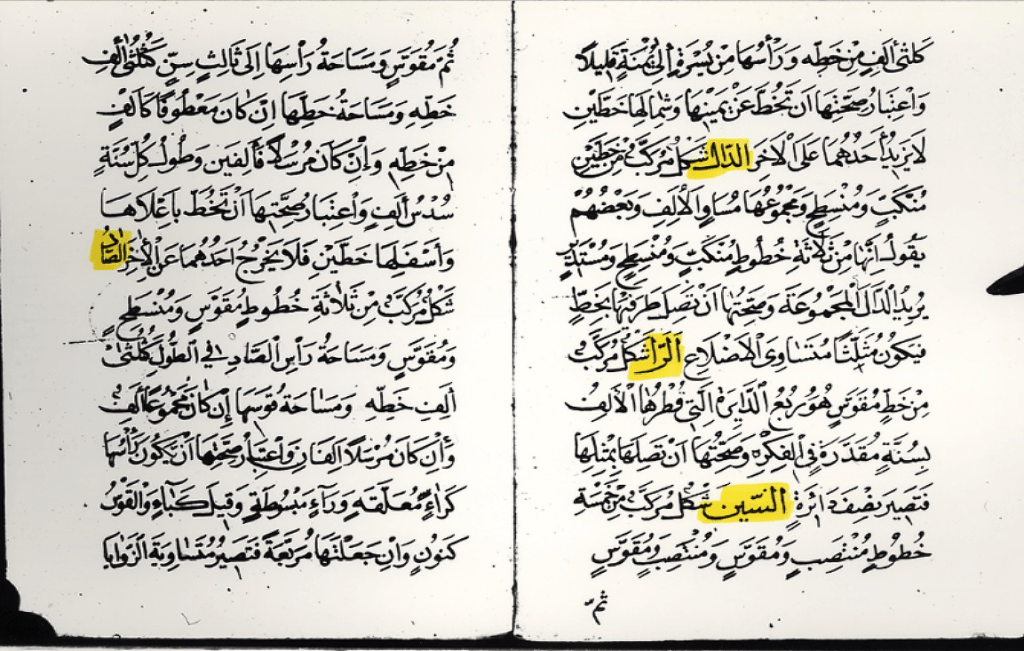

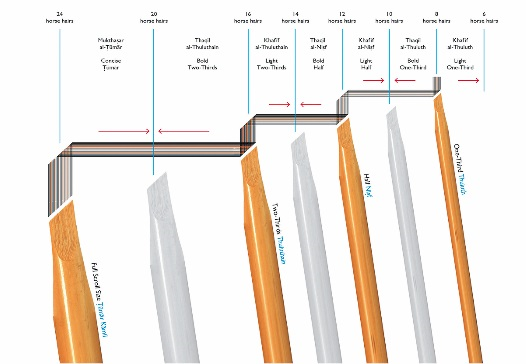

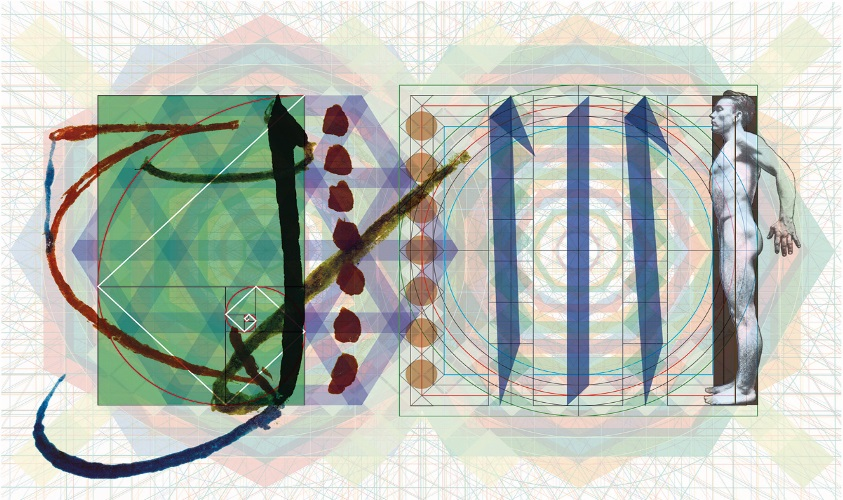

وبناءً على ذلك، فمع غياب الحقيقة التي قامت عليها «هندسة الحروف» كما نصَّت عليها نظرية «الخط المنسوب» التي وضعها الوزير العبَّاسي محمد بن علي ابن مقلة (272-328 هجرية/886-940 ميلادية) في القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي، يكون من الصعب بل من المستحيل فهم المقاصد الموكولة بـ «علم الخطِّ والقلم»؛ على نحو خاصّ، وفنّ الإسلام بشكلٍ عام.

لقد اتَّضح بجلاءٍ كيف أمكنَ لنظريته حول «الخط المنسوب» أن تكونَ ضاربة بجذورها في القوانين الهندسية التي ينشأ عنها اتِّساق سطح الحيِّز، وهو يعكس بلا أدنى شكّ ذلك التجانس الكامن في الطبيعة.

فعلى الرغم مما كان عليه البابليُّون وقدماءُ المصريِّين من إدراكٍ مؤكِّد لما عليه الحيِّز من تماثل، وما يترتَّب على ذلك من استدلالاته العملية، إلا أنه لم يتحقَّق حتى سنة 550 قبل الميلاد حينما استطاعت نظرية فيثاغورث أن تنتشل ذلك الاعتقاد من الوسط التجريبي إلى المعيار البرهاني، ثم استخدمها ابن مقلة على هذا النحو بعد حوالي أربعة عشر قرنًا.

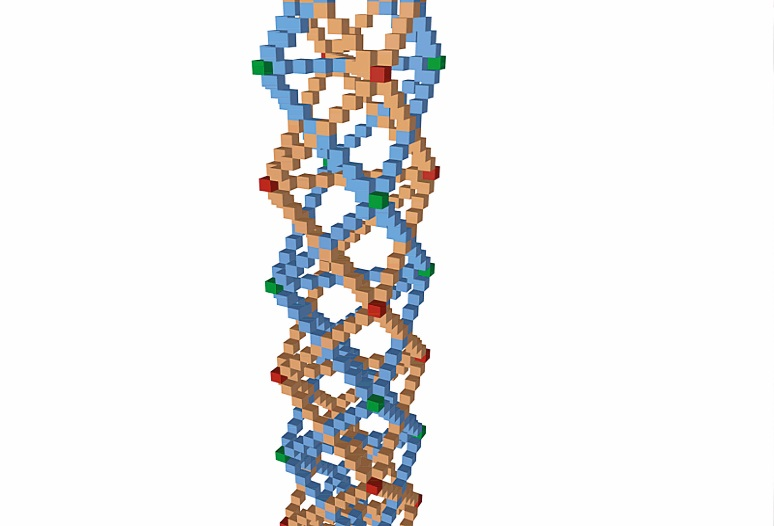

فمواجهة علماء المسلمين مع تركة العلم اليوناني والفكر العقلي أطلعت نظرية ابن مقلة، لدرجة أنها كشفت عن المعيار المتناسب الذي يحكم تمامًا؛ بل ويملي المساحة التي يستحقّها شكل كل من أشكال الحروف العربية المفردة، وعلاقته البصرية بكل حرفٍ آخر في أشكال الأبجدية العربية. فتلك النظرية بمفهوم أرحب تدعم التجانس البصري لفنِّ وعمارة الإسلام.

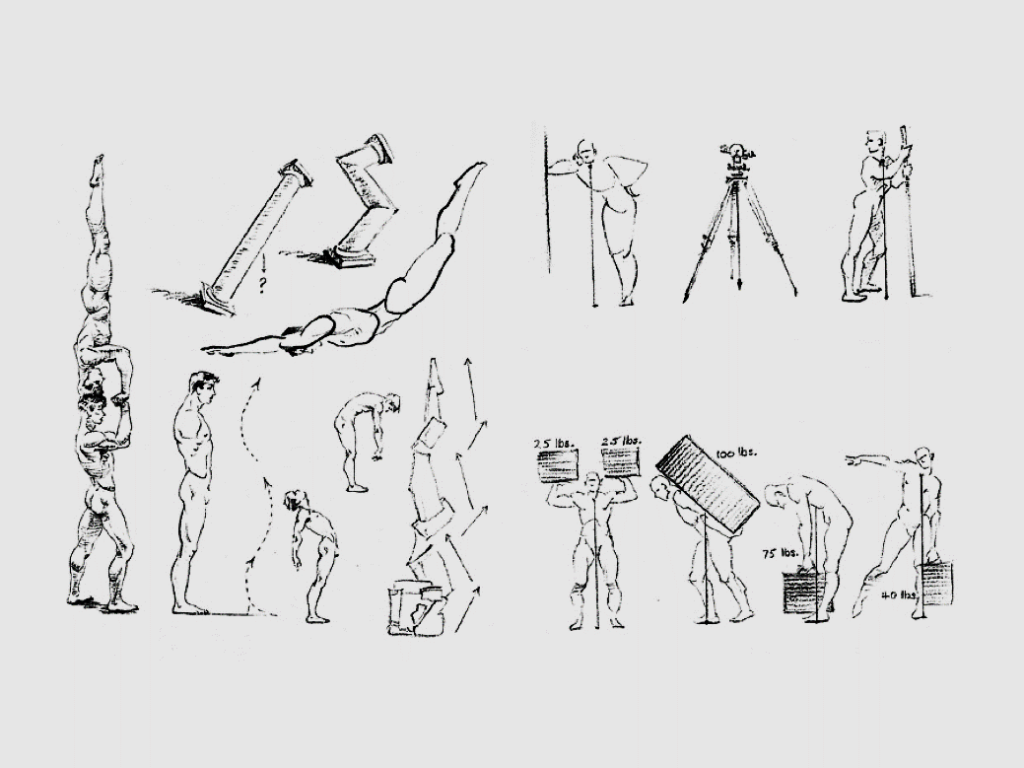

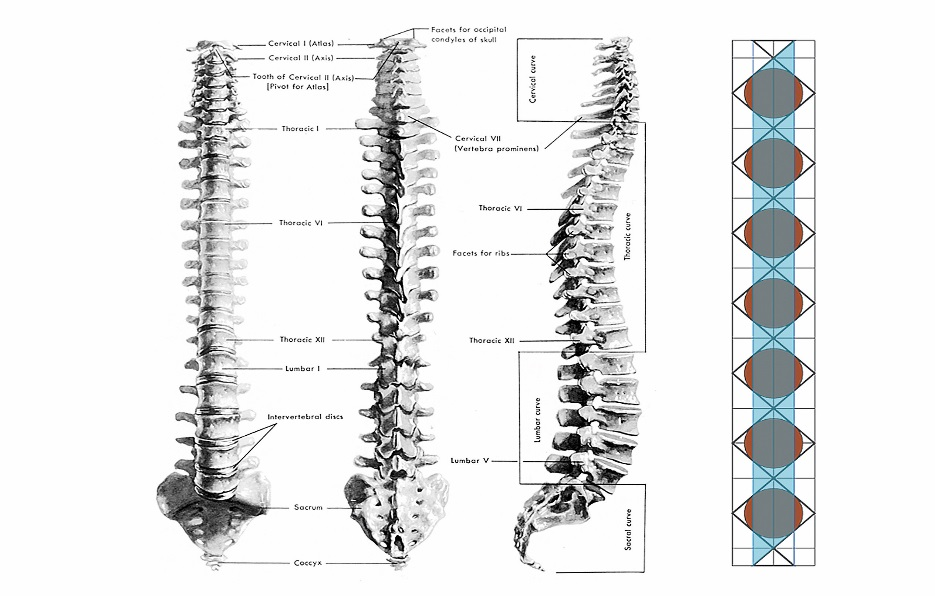

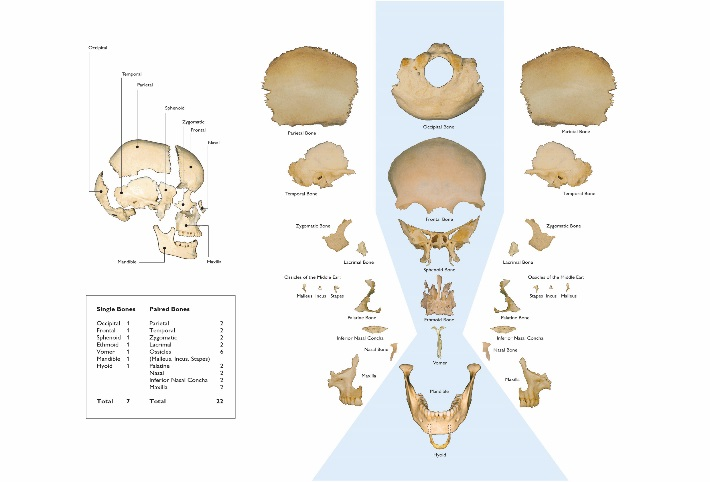

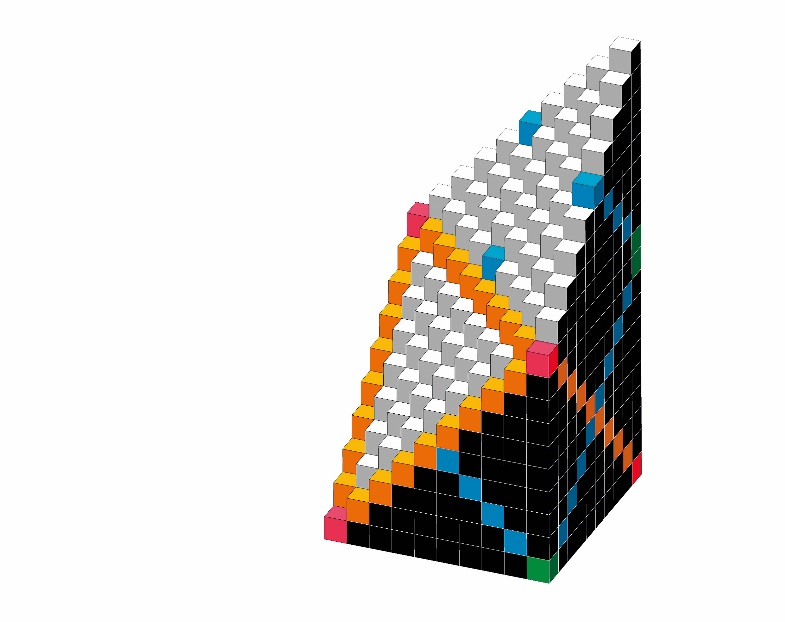

ولا يفوتنا الصواب إذا سلَّمنا بأن القوانين الهندسية هي قوانين إلهية صاغها الخالق سبحانه شاهدةً على إحكامه قيام كل أبعاد العالم الظاهر على النسبة والتقدير. وأحسنُ مثالٍ على ذلك هو ذلك القصد الموكول بوظيفة العمود الفقري في الجسم البشري بل وفي جميع الكائنات الفقارية في العالم المرئي المحسوس لتحقيق التوازن التامّ في توزيع كتلة البدن بالتساوي على جانبَيْ خط الجاذبية المتعامد على أي مكان من سطح الأرض بلا استثناء. ورغم عدم ظهوره المبصور، إلا أن إنكاره يُعْتَبر إنكارًا للاعتدال اللازم في تحقيق شتَّى مظاهر استعمارنا للأرض في كامل أبعاد الزمان والمكان، بل ولوجودنا عليها.

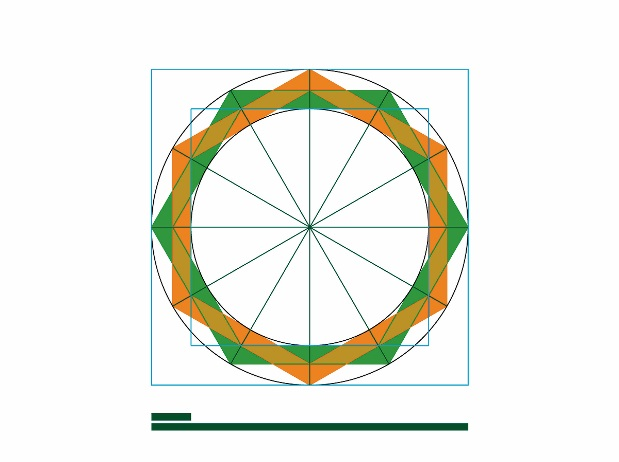

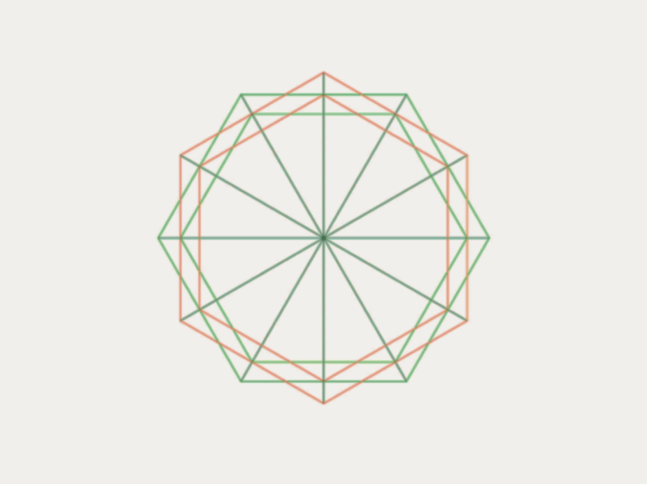

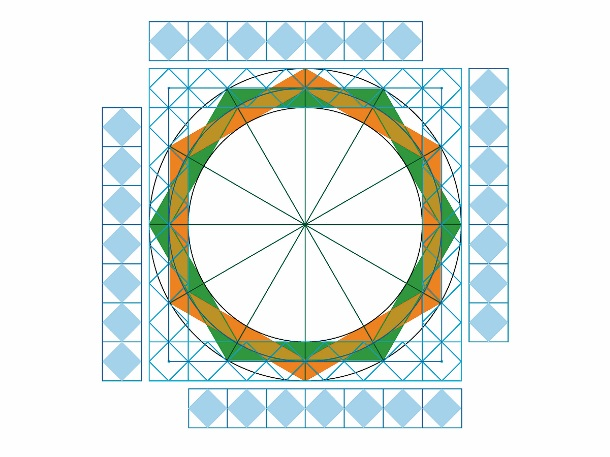

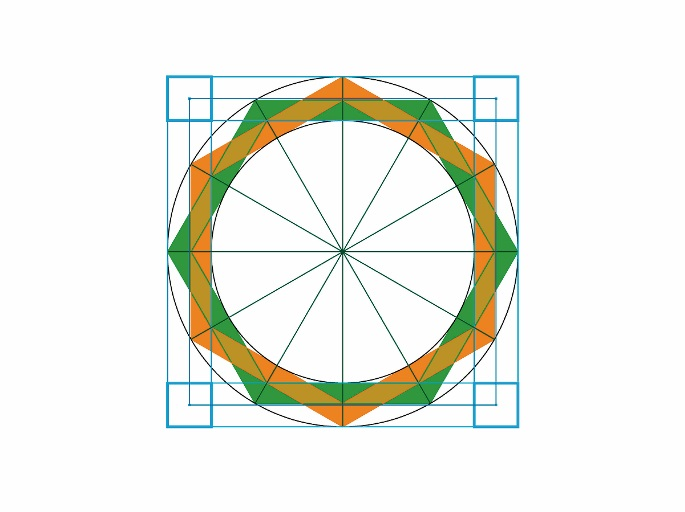

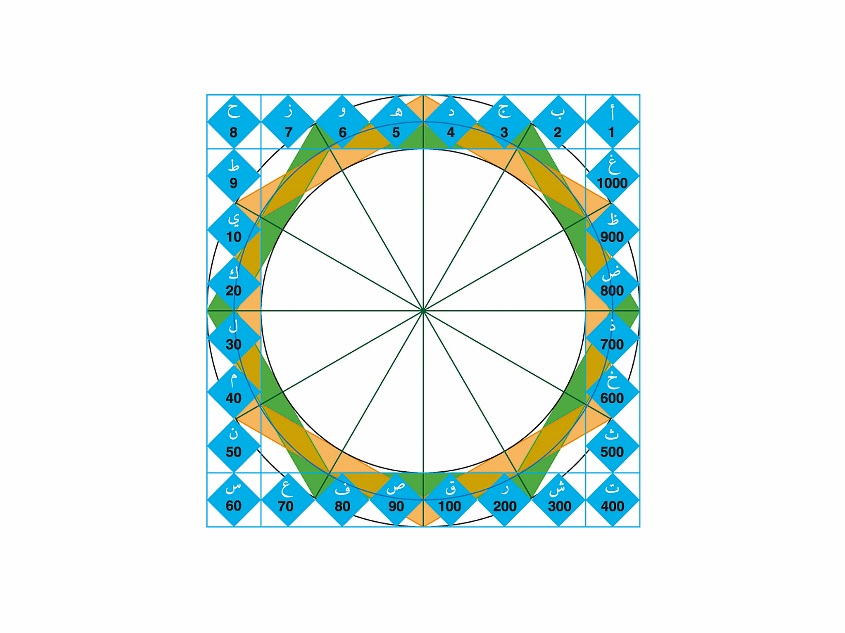

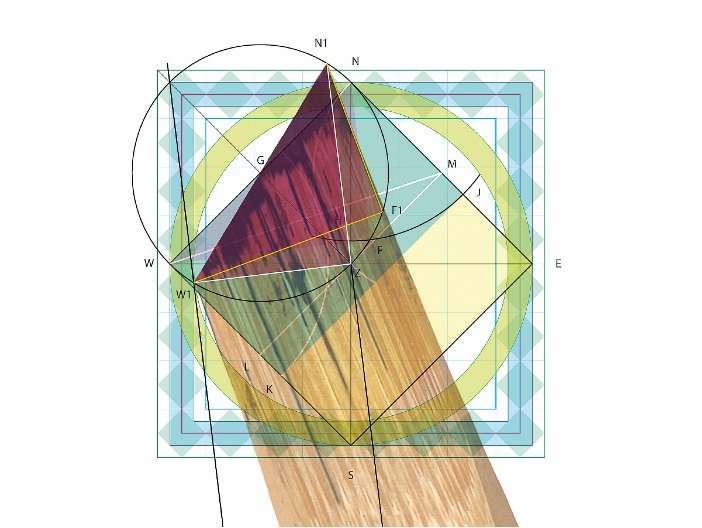

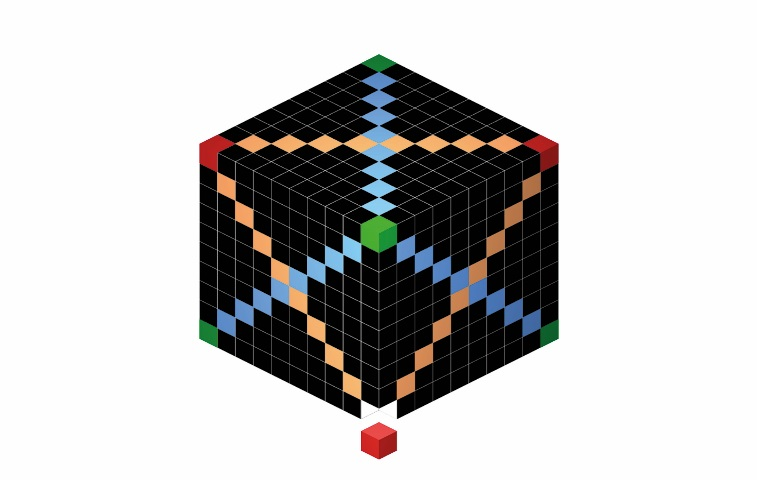

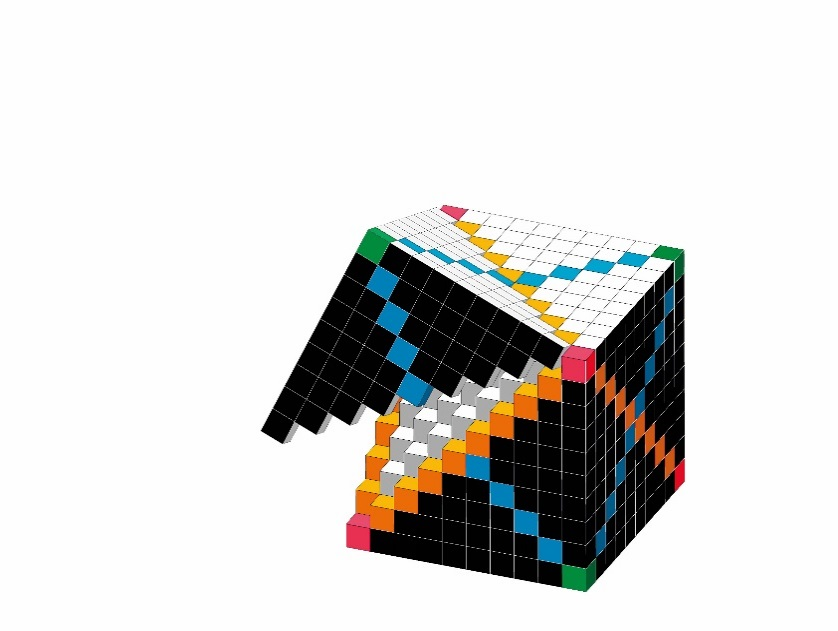

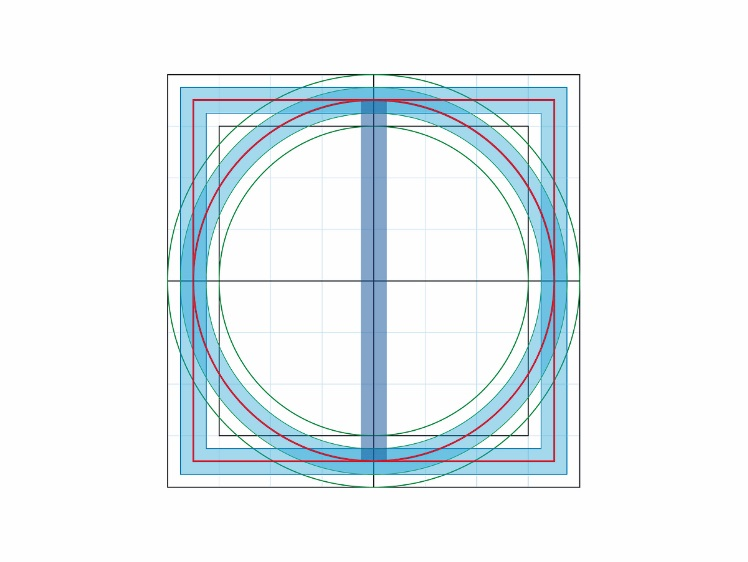

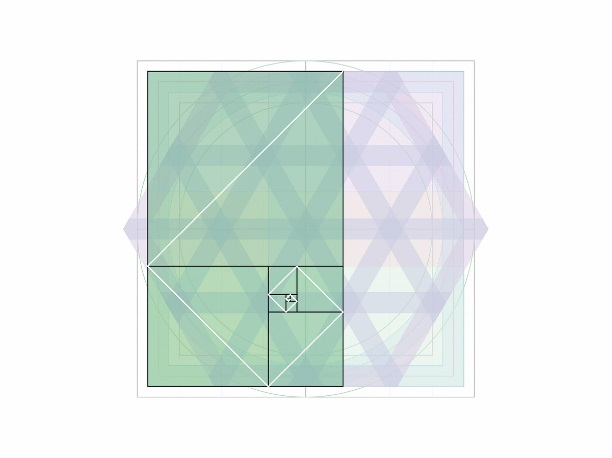

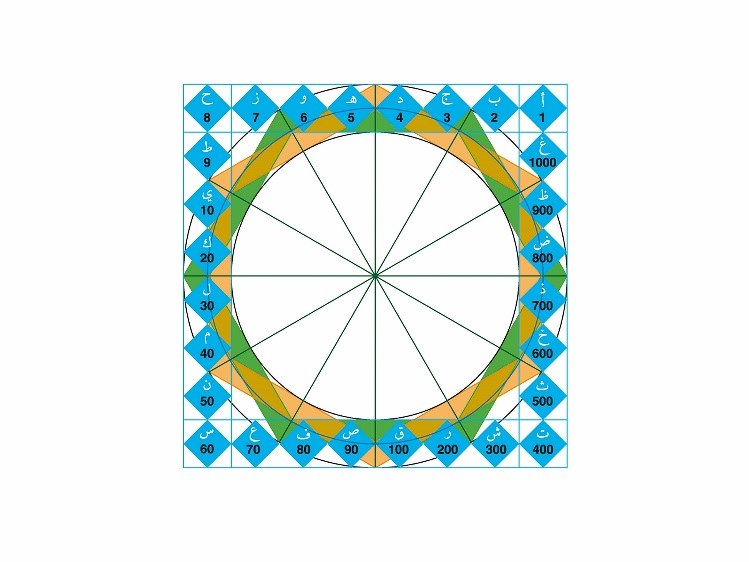

(9) وحدة مركز صندوق الفضاء المربَّع وصندوق الفضاء الدائري.

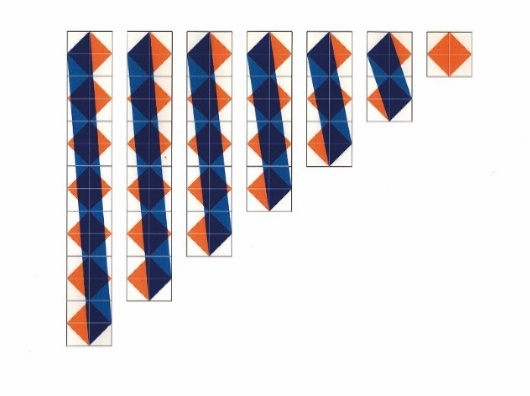

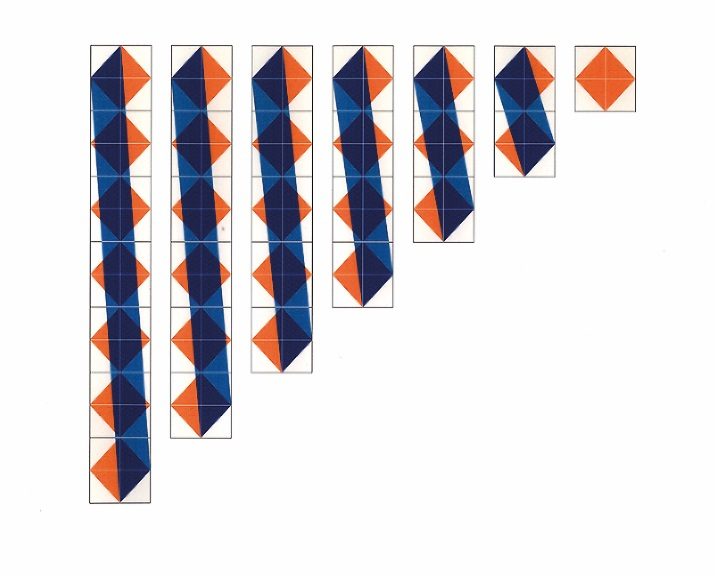

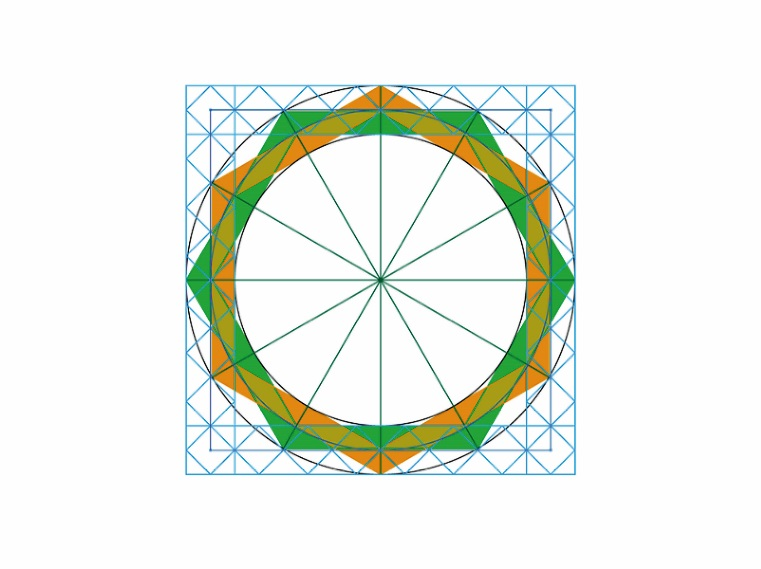

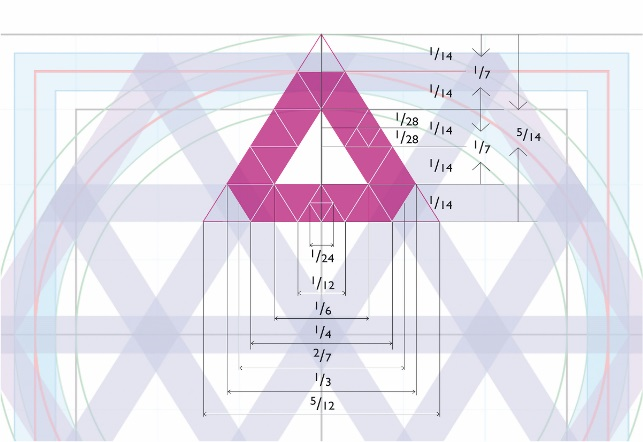

(11) التعرُّف على نقطة التقدير كما يمليها الحيِّز الهندسي لمربَّع الأساس ليتَّضح أن سعته تُقَدَّر بثمانية وعشرين نقطة تقدير بالتمام والكمال ممَّا يعني أن مربَّع الأساس يشتمل على أربعة ألِفات كما هو مبيَّن. راجع كتابنا بعنوان: The Cosmic Script by Ahmed Moustafa and Stefan Sperl Thames & Hudson, 2014 ISBN 9780500517666

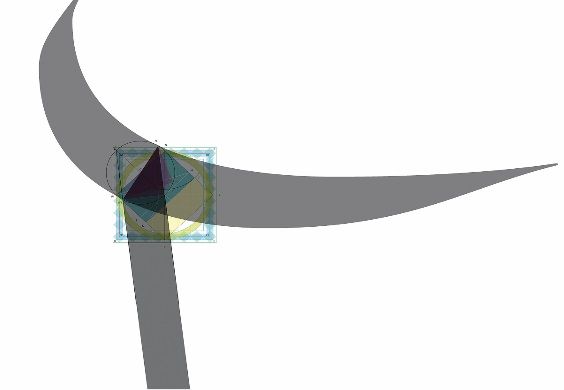

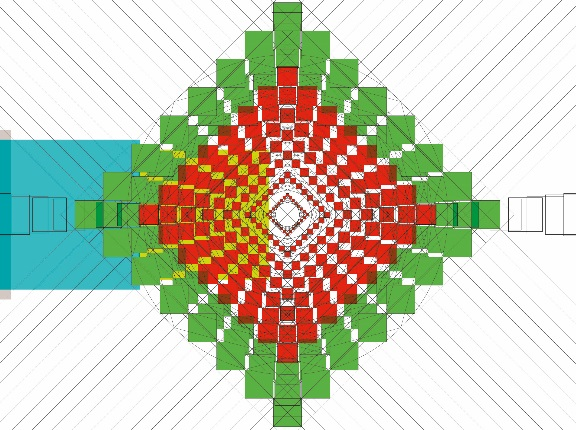

وبعد التعرُّف على الخطوات التي تقيم بناء الوحدة الهندسية المسؤولة عن منهج التحقيق والتي يتمخَّض عنها التعرُّف على القانون الذي يملي نقطة التقدير بالمعنى الكوني والمساحة التي يتطلَّبها حقّ الهيئة المفردة لكلٍّ من الهيئات الأساسية التسعة عشر التي يصدر عنها تمامية الأبجدية العربية الثمانية والعشرون بالإضافة إلى الحالة الخاصَّة التي عليها هيئة اللام ألِف، ثم استنباط الشروط اللازمة للتعـرف على اعتبارات الصحَّة التي يجب أن يكون عليها قلم التحقيق الموكول ببعث رطوبة الحياة في القوالب الهندسية للحروف، على نحو يجعله يعكس الحالة التي عليها صورة الإنسان الماسك به والمحرِّك له.

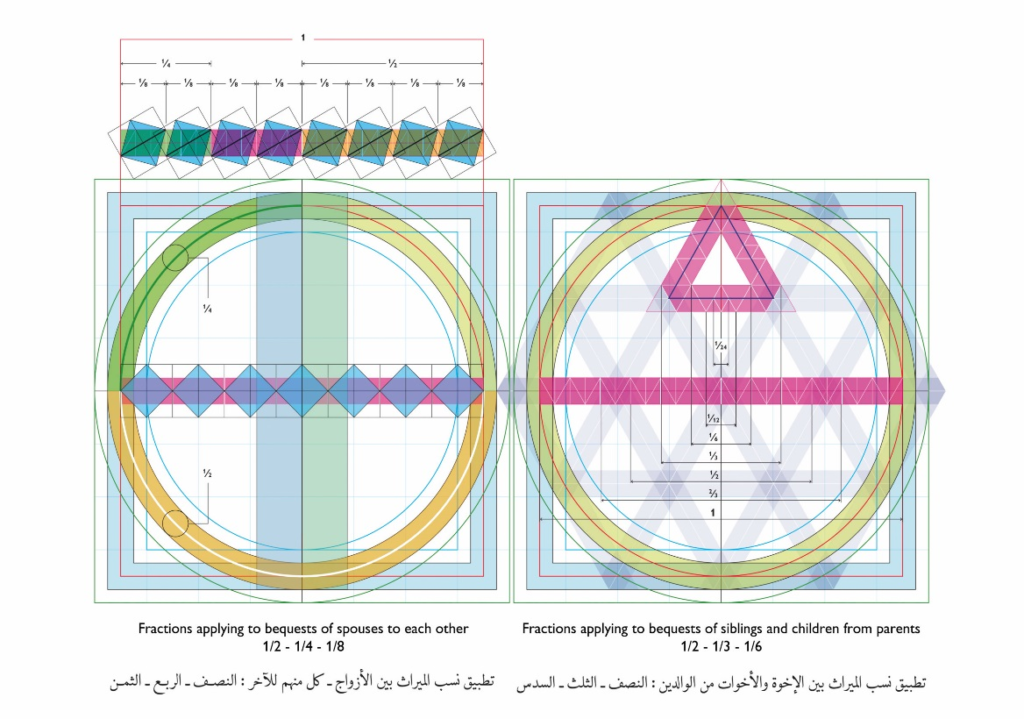

ومع فحص العناصر الأساسية التي يُبْنَى بها النسق الهندسي الموكول بتفعيل التناسب في عالم الحروف (الذي يصفه الشيخ الأكبر محيي الدِّين ابن عربي بأنه مثل العالم المكلَّف الإنساني يتَّضح جليًّا أنهم يملون في آن واحد ما عليه شريعة الميراث كما ينصّ عليها القرآن الكريم في الآيتين (11~12) من سورة النساء (4).

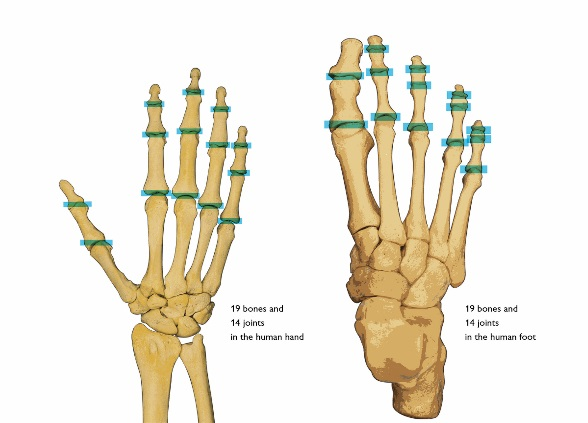

إن تطابقَ التناسب العددي المودع في حُسْن التقويم العضوي للإنسان مع تناسب النسق الهندسي الذي يملي أسباب التجانس في أشكال الحروف العربية ينطوي على معان تستحقُّ منَّا كل انتباه واستكشاف ودراسة جادَّة متأنِّية. وذلك لأن الحروف التي نشير إليها هي حروف التنزيل القرآني الذي ينطوي مضمونه على كافَّة أركان مقاصد الشريعة ما خفي منها وما ظهر، وفي ذلك دلالة ذات خصوصية لا مثيل لها، حيث تجمع بين العالم المجرَّد لأشكال الحروف، وبين العالم العضوي لأشكال الأبدان، في توافقٍ يستهدفُ تحقيق الاعتدال في كلٍّ منهما؛ مستندًا على الحقِّ القائم على البرهان المودع في السُّنَن الهندسية المجرَّدة لتحقيق أشكال الحروف العربية في قوالبها المثالية، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة من تكليف الإنسان وتوجيهه لتحقيق الاعتدال في شتَّى مناحي حياته على الأرض سواء كان ذلك فيما بين يديه أو فيما هو خلفه مما يقع خارج نطاق اليقين البشري، ويستحيل التنبُّؤُ بما هو مستودع فيه إلا بالافتراض والظنّ.

فتحقيق تصاوير الحروف تبعًا للسُنن الهندسية التي تملي نقطة التقدير باعتبارها تمثل روحانية هذه التصاوير؛ يتوافق مع ظهور نفس السُّنَن الهندسية في القالب الجسدي الحامل للروح الإنسانية طوال رحلتها على الأرض.

وهذا التوافق هو الذي يجعل ذاكرة الأطراف الجسدية من الأيدي والأقدام تتكلَّم وتشهد بما قاموا بعمله في رحلتهم الأرضية ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلِّمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون﴾ ] يس: 65 [.

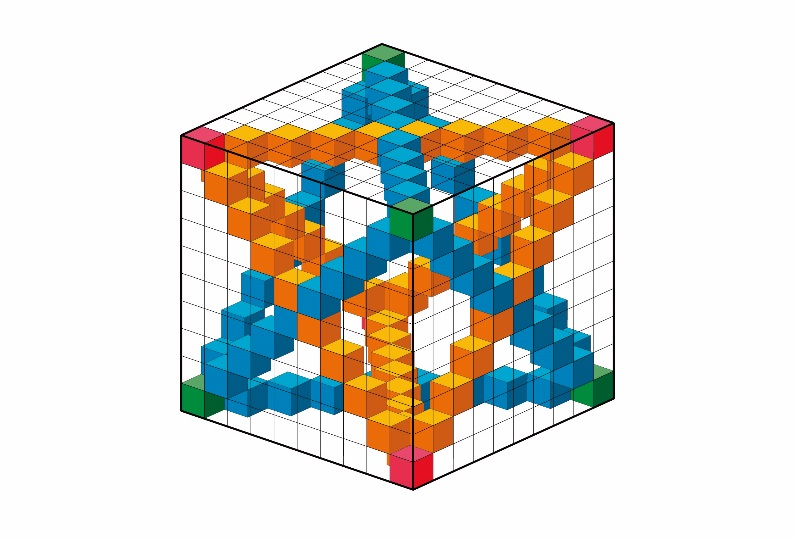

فمقاصد الشريعة من انبثاق أشكال الحروف العربية من الوسط الهندسي المجرَّد هو تحقيقُ الأشكال المثلى للحروف وما هي عليه من تنوُّعٍ في كلا حالتيها المفردة والمركَّبة، لالتصبحَ جديرةً بحمل المعنى الذي ينطوي عليه التنزيل الإلهي فحسب، بل لتشهد أيضاً حقيقة التنوُّع في كثرتها بأن أصلها واحد، وذلك هو عين مقاصد الشريعة فيما يتعلَّق بقدر الإنسان الذي تتجاذبه أحوال رحلته الأرضية من صالح وطالح، وليس له صواب في اختياره إلا أن يكون له قلب يعقل به ﴿أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها أو ءاذانٌ يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾] الحج: 46 [. فالقلوب القادرة على المشاهدة ستكون قادرةً على التحقُّق من خلال رحلتها على الأرض من معرفة أن الله هو الواحد الحقّ الذي يصرِّح في تنزيله ﴿إنَّا كلَّ شيءٍ خلقناه بِقَدَر﴾] القمر: 49 [، و ﴿...وإن مِّن شيءٍ إلَّا يسبِّح بِحمده ولكن لَّا تفقهون تسبيحهم... ﴾ ] الإسراء: 44 [.

ومن الأمثلة التي تؤكِّد تطابق مقاصد الشريعة الهندسية في تصاوير الحروف ومقاصد الشريعة في الحقِّ المنزَّل: ما ينطوي عليه النصّ القرآني التالي:

﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ. إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ. إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ. قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾] سورة ص: 21-24 [.

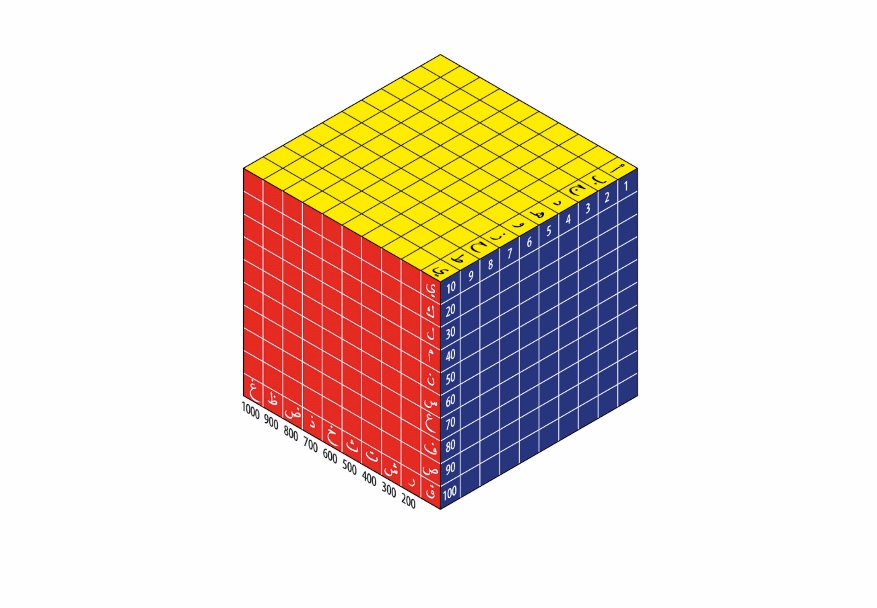

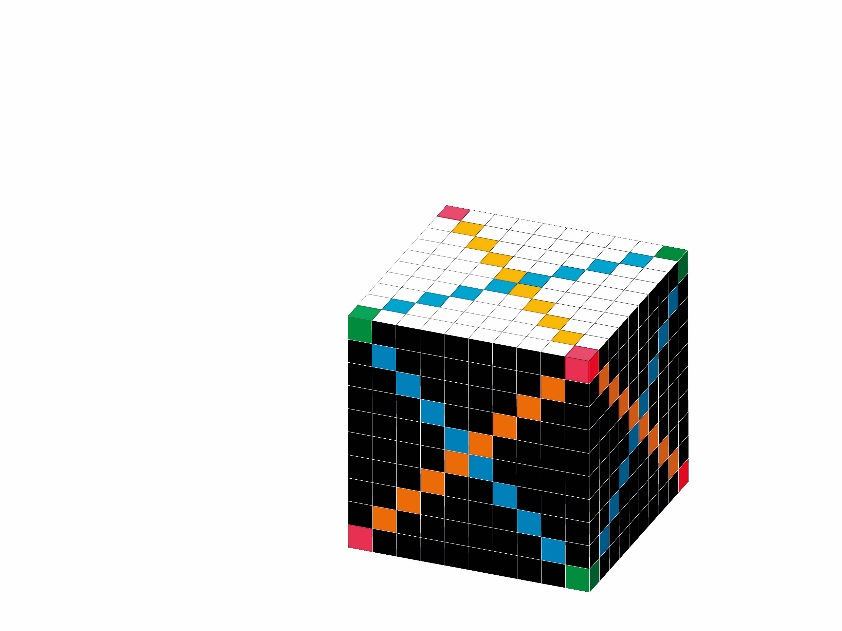

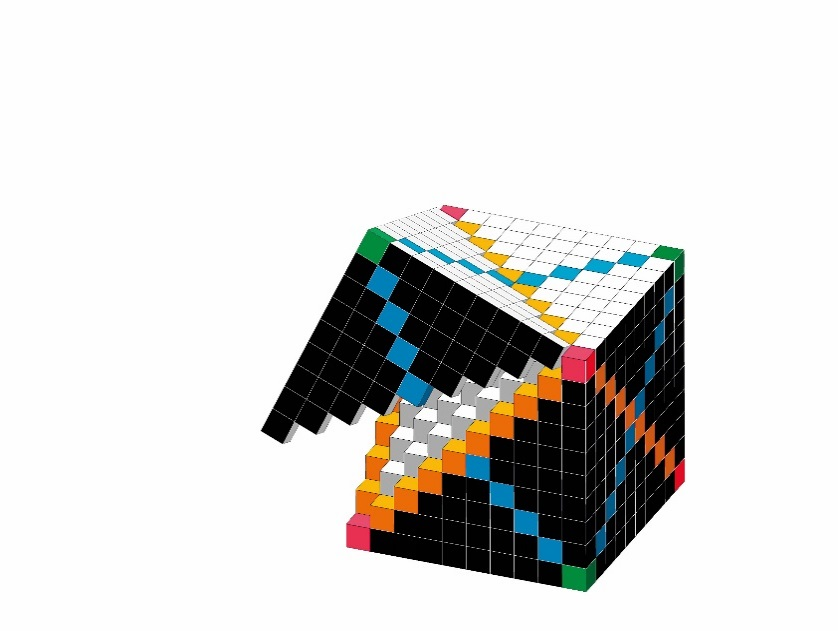

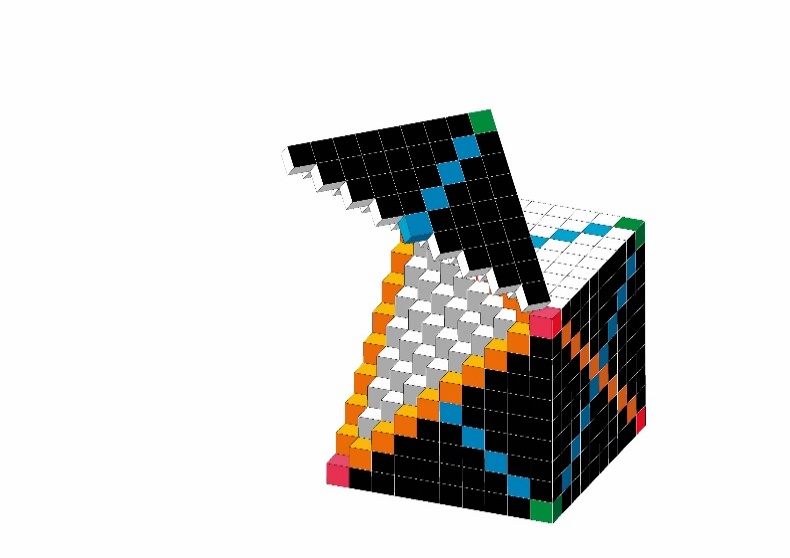

وبعد رفع الإبهام عن المحتوى الرمزي في هذه القصَّة من خلال التعرُّف على مكوِّنات مكعَّب التقسيم العشري، يتأكَّد لنا مدى صلتها بحديث سيِّدنا رسول الله ﷺ

ويرفع الإبهامَ عن المراد بعبارة ”مائة إلا واحد“ التي أدلى فيها الكثيرون بدلوِّهم دون فطنة منهم بحقيقتها.

وأخيرًا؛ يتَّضحُ بهذا الإدراك العملي الذي تصوِّره هذه القصَّة القرآنية مدى تطابق مقاصد الشريعة في كلٍّ من حقيقة السُّنَن الهندسية الموكولة بمعرفة قلم تحقيق الحُسْن البَصَري في تصاوير الحروف، مع ما عليه سُنَن العدل الكوني كما نصَّ عليها التنزيل القرآني لكل زمانٍ ومكان.

فليس هناك ما يمكن أن نعتبره تلخيصًا معجزًا لذلك الموضوع الهامّ أكثر مما عليه تلك الآية القرآنية الكريمة:

﴿ ولا تقْفُ ما ليس لك به علمٌ إنَّ السَّمع والبَصَر والفُؤاد كلُّ أُولئك كان عنه مسئولا﴾] الإسراء: 36 [.

الخاتمة

إن الاعتقاد الكامن في الفنِّ الموضوعي يكشف عن الوحدة الجوهرية في كل الأشياء ويمكِّننا من رؤية ذلك الافتراء الذي يصرِّح بأن الحظر الدِّيني منع الفنَّانين المسلمين من تصوير الأشكال الطبيعية، وأجبرهم على التوجُّه نحو التجريد، فذلك بعيدٌ عن الصواب وحقيقة الاعتقاد.

فالحقيقةُ هي أن الحضارة الإسلامية وجدت في الهندسة تصديقًا لحقيقة معتقداتها، ونظامًا يمكِّن الفنَّانين من توسيع قدراتهم الإبداعية تبعًا للقوانين التي تحكم وتسري في الطبيعة نفسها، والتي تشترط مددًا من ظروف مناسبة لا تنضب من الاستكشاف الإبداعي.

فالتوجيه والتطوُّر والازدهار الذي عليه حقيقة التجريد في فنِّ الإسلام هو في المقام الأول لم ىكن نتيجة إجبار وإنما اختيار حرّ، يدرك كما هو الحال، الدور الموكول بالهندسة باعتبارها نقطة أساسها وإدراكًا للمبدأ الهامّ الذي يفيد بأن الإنساق الهندسية بعيدة كل البعد عن كونها تأنُّقات أو استحسانات مجرَّدة، وإنما هي لا تقلُّ عن كونها تعظيماً بَصَرياً لله سبحانه وتعالى، وقد جاءت في تعبير محكوم بالانضباط الهندسي في قوانينه الأزلية.

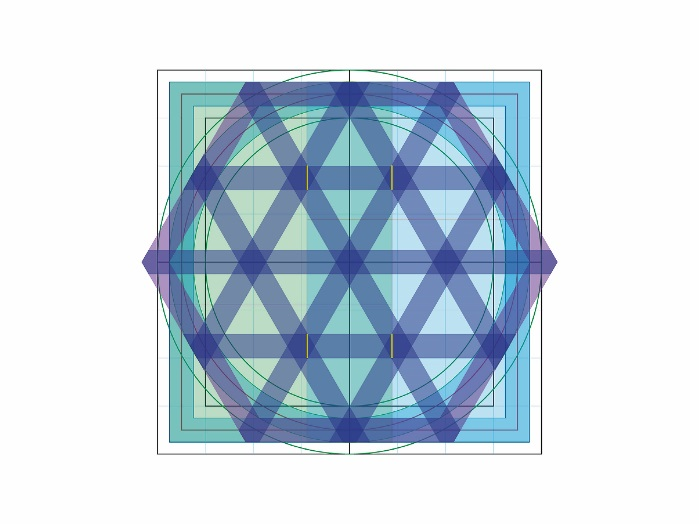

(33) إخراج خطوط الوحدة الهندسية وقد توسَّطتها خطوط الجاذبية.

(35) تكافؤ الشكل السداسي المنتظم في وضع أفقي مع عناصر الوحدة الهندسية وقد توسَّطتها خطوط الجاذبية.

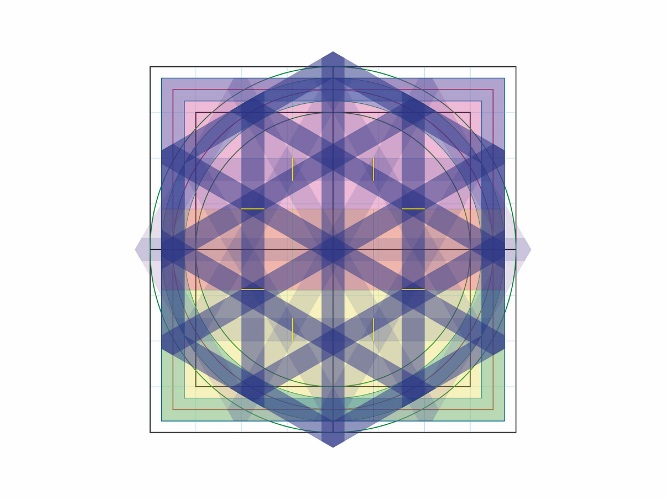

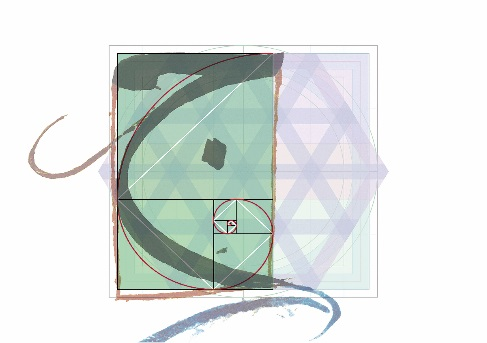

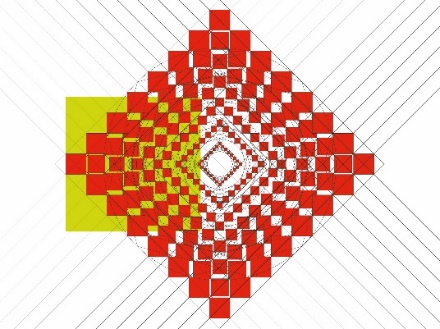

(37) توضيح المستطيل الذهبي وأقطار مكوِّناته على النسق الهندسي.

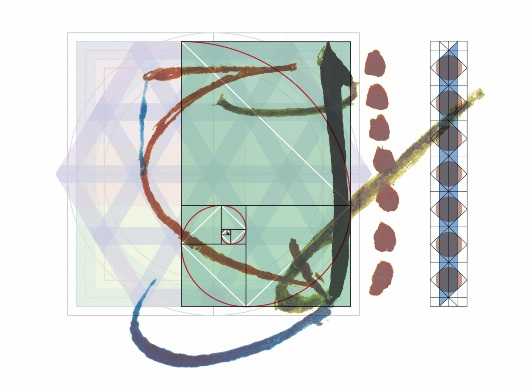

(39) ألِف الطيِّبي المتكافئة مع النسق الهندسي كما يفسِّر مسارها مكوِّنات المستطيل الذهبي.

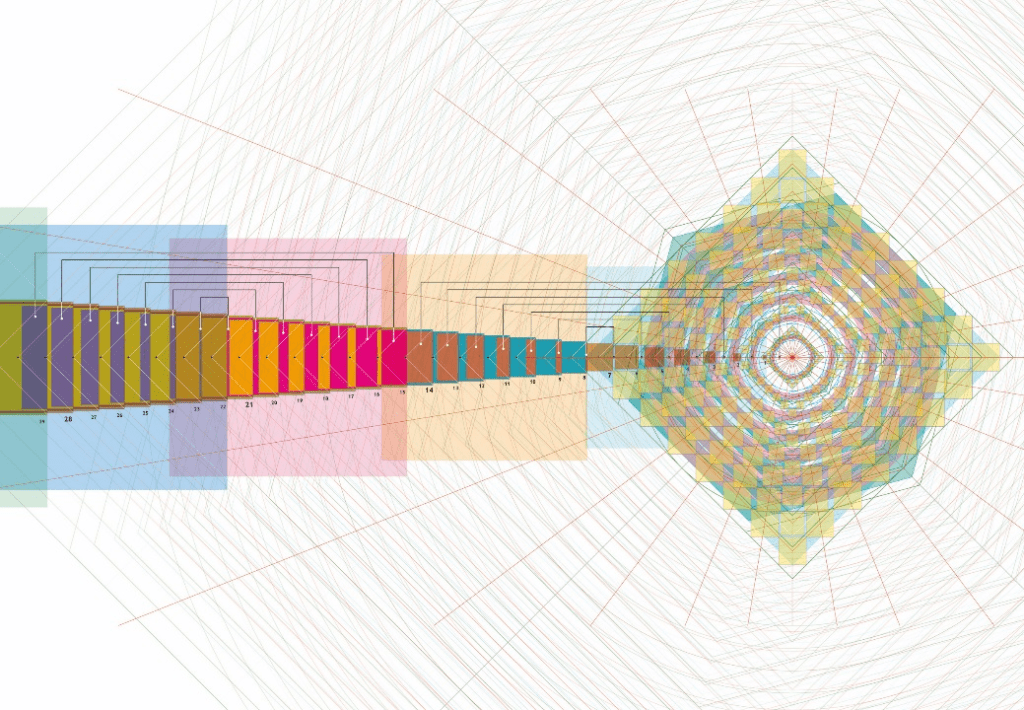

ومع تبنِّي هذا الإجراء من النموّ التضعيفي المنتظم لأي عددٍ من الأفلاك، تنكشف لنا حقيقة رائعة ومدهشة، ملخَّصها: أن هذا النموّ محكوم بما عليه شروط الأفلاك السبعة الأولى؛ حيث نجد أن الفسحات الحيِّزية بين نقطة الفلك الأول ونقطة الفلك الثاني ثم بين الثاني والثالث وبين الثالث والرابع وهكذا حتى بين السادس والسابع، تمثِّل مقادير ثابتة لا تختفي أبدًا مهما كان عدد الأفلاك، وفي آن واحد تقسِّم عدد الأفلاك إلى مجموعاتٍ متسابعة؛ لتظهر تلك الفسحات في كل مجموعة بكيفيَّة مختلفة دون أن تتغيَّر مقاديرها. وهذا شأن هندسي عجيب في إدراك المسافة المكانيَّة ببعد ثامن (octave) وهو يعادل المسافة الصوتية ببعد ثامن (كما في الموسيقى) ويشير القرآن الكريم إلى تلك الوحدة في تجانس المكان والزمان قائلاً (سورة الملك 67، الآيات 3 ـ 4):

لقد انصاع أفلاطون لنفس الاختيار منذ ما يقرب من ألف عام قبل ظهور الإسلام فقال: "هناك ملكة في عقل كلٍّ منَّا يمكن للمعرفة الهندسية أن تنقيها وتوقد جذوتها بعد أن خَرِبَتْ وعَمِيَتْ بمساعي أخرى، رغم أنها تستحقّ الحفاظ عليها أكثر من أي عين طالما هي العضو الوحيد الذي يمكن به أن ندرك الحقّ".

أحد الاستنتاجات المنطقية لمفهوم المعرفة الموضوعية المعبَّر عنها على نحو مقصود في الفنِّ الموضوعي هو: أن مثل هذا الفنّ يستطيع أن يبذل مجهودًا ذو أثر محدَّد مسبوق على هؤلاء الذين يرونه.

وذلك يخالف مرامي أحد الاعتقادات الباقية في خلد الفنّ الغربي؛ الذي يشير إلى أن تفسير الفنّ هو إجراء شخصي فريد مما يمكن معه الوصول إلى استنباطات مختلفة تمامًا أو تفسيرات متضادَّة الاتِّجاه، تبعًا لما عليه أحوال الناظر المتعلِّقة بخلفيته وتعليمه وشخصيته.

وقد يكون الأمر كذلك في حالة الفنّ الذاتي الذي يتوقَّف "معناه" على شروط الناظر. ولكن السبب وراء الفنّ الموضوعي هو خدمة سبب أسمى، وهو أن يستدعي ما في نفس الناظر تعرُّفًا وتذكُّراً لتلك المنطقة المتعلِّقة بالبركة المطلقة، والتي يمكن فيها لعيوب السلوك أن تتجاوز الحدود، ووحدة كل الأشياء تصبح ممكنة الإدراك بعين الباطن.

فإذا أمكن لفنِّ الإسلام أن يكون قادراً على أن يروِّج السلام، والتسامح، والأُلفة، والاحترام المتبادل والتفاهم بين الناس والثقافات، فهو يفعل ذلك ليس لأن الفنَّان قد أخذ على عاتقه تحقيق هذا الهدف في أي من المشاعر الاجتماعية أو السياسية، وإنما لأنه بدأ رحلته من خلال مفرداته البَصَريَّة من خطوط، وملامس، ونور وظِلّ؛ ليعكس بالمجاز والصياغة الرمزية والإشارات الجمالَ والجلالَ الإلهي، المصدر الحقيقي لكل ما عليه معاني السلام والتجانس. فكل من يرون مثل ذلك الفنّ سينهلون منه تبعًا لقدراتهم على الإدراك، فالجميع، في الحقيقة، يسعون نحو كنزٍ مخفيّ، والكل، بدرجةٍ ما، قادرين على تأمُّل ما في الأشكال لاقتفاء أثر من﴿لم يكن له كفواً أحد﴾.

فعلينا دائمًا أن نجعل غايتنا أن تستهدف زيادة معرفتنا وبصيرتنا لكي نستطيع أن نرى في كل أشكال الخلق دور الهندسة الإلهية، لأنه بالفعل ﴿...فأينما تولُّوا فثمَّ وجه الله...﴾[ البقرة:115 ].

والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّد المرسلين.

| ملاحظة: نشر هذا النص في الكتاب التالي: الفنون في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، 2017، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، مركز دراسات مقاصد الشريعة الإسلامية، لندن، ص 517 – .542 |